小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

CLOSE

公開日:2024年7月10日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田 浩(おのだ ひろし)です。

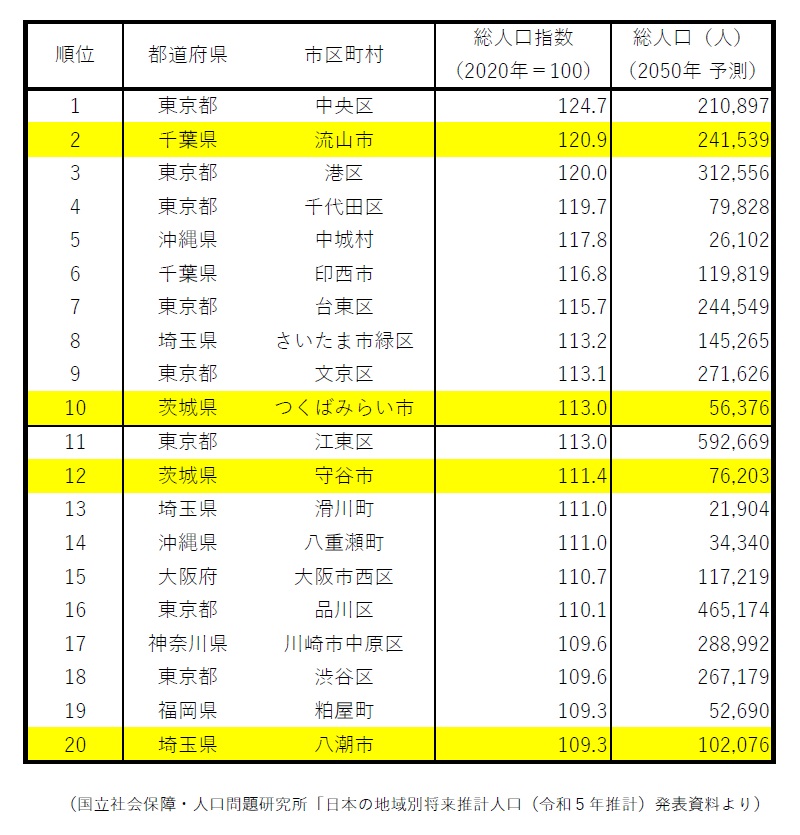

2023(令和5)年12月、国立社会保障・人口問題研究所が「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」というデータを公表しました。

この推計データは、将来の人口を都道府県別・市区町村別に求めることを目的としたもので、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間について、男女・5歳階級別に推計したとのことで、都道府県別・市区町村別・年齢構成別に将来の人口を予測した興味深いデータです。

推計の対象は、令和5(2023)年12月1日現在の1883市区町村(福島県「浜通り地域」の13市町村を除く769市736町180村、および東京23区(特別区)、20政令指定都市の175区)と福島県「浜通り地域」の合計1884地域(いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の13市町村は福島県「浜通り地域」として1地域にまとめて推計)。

国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」の概要を下記に紹介します。

2050年の総人口が2020年より減少する市区町村数は1651(政令指定都市を1市としてカウントした1728市区町村数の95.5%)で、うち0~3割減少するのが605(同35.0%)、3~5割減少が 705(同40.8%)、5割以上減少が341(同19.7%)となっている。

「日本の地方における高齢化と人口減少」「東京圏への人口の一極集中」というようなニュースは、これまで何度も聞いている話なので、今さら驚くようなお話ではありませんが、今回のような具体的な数字を出されると、あらためて日本の地方における高齢化と人口減少の進行の速さと深刻さには、将来が心配になってきます。

今回の国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」データによると、2020年と比べて2050年に人口が減少していない市区町村は、全体(1883市区町村)のうちわずか4.5%となります。

そんな希少な「4.5%」には、どんな市区町村が入っているのか、また、どれくらいの増加率があるのでしょうか。今回公表されたデータでの「2050年 市町村別 人口増加率(予想)ランキング」のトップ20位は下記となります。

公表されたデータからランキングを作成してみたところ、やはり「東京都」は予想どおり、ほかにも複数の市区町村が入っていました。「東京都」以外では、「つくばエクスプレス線」沿線の自治体が複数入っているのも印象的でした。

「沖縄県」、「埼玉県 滑川町」などは、人口の増加が予測されている理由の予想がつかないので、時間のあるときに調べてみたいと思います。

今回公表されたデータは、あくまでも現時点での予測に基づくものですので、今後の事象により変化していくものですが、マイホームを選ぶ際の参考資料のひとつにしてもいいかもしれませんね。

では、また。

公開日:2024年6月1日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】のREDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田浩(おのだひろし)です。

本日は東京のベッドタウンとして人気ランキング上位の常連、「千葉県船橋市」のご紹介をさせていただきます。

(写真はイメージです)

船橋市は都心から約20㎞、東京のベッドタウンとして人気のエリアで、人口64万人を超える大都市です。大都市の利便性に海や緑が調和した豊かな住環境であることから人口が増加し続けており、住宅地の人気ランキングでも千葉県の中では上位に記載される常連です。

令和5年「地価調査」の千葉県内の「市区町村別平均変動率順位」では、下記のように船橋市は「住宅地」では4位、商業地では3位となっています。

※「地価調査」とは、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が各都道府県の「基準地」について、基準日(7月1日)における標準価格を判定し、公表するものです(例年9月に発表)。「地価調査」は、「地価公示」とともに、土地取引の際の指標とされたり、公共事業用地の取得価格算定の基準とされたりなどの役割があります。

〈千葉県内の市区町村別平均変動率順位〉

【住宅地】(上昇率)

【商業地】(上昇率)

船橋市は千葉県の北西部に位置し、東京都と千葉市のほぼ中間の東京湾最奥部に位置しています。面積は85.62㎢、東西の距離は13.86km、南北の距離は14.95kmです。

地勢は全般的に低く平坦で、北部は緑に覆われ、低い丘陵が起伏しています。市街地と北部農耕地の中間の内陸部は昭和35年に完成した公団住宅「前原団地」の進出を契機に宅地開発が盛んに行われ、住宅地が広がっています。

近年の船橋市の気象をみると、年間の平均気温は15~16℃、平均湿度は60~70%、平均風速は約2.0m/s、年間降水量は1100~1500mmであり、比較的温暖な海洋性気候を示しています。

地形についてみると、おおむね中央部から北部にかけて北総台地、南側が江戸川の三角州低地になっています。台地の中には海老川や神崎川などの河川が樹枝状に浸食した「谷底平野」があります。この台地と低地の間に位置する斜面には樹林地が残されており、市の北部・東部および海老川上流部では湧水が複数確認されています。

地形の特徴としては、台地と低地がともに平坦なことと、人工による改変が著しいことのふたつがあげられます。人工改変は中央部から南部にかけての切土地、盛土地といった人工地形がみられるほか、海岸部は埋立地となっています。

地質についてみると、本市域の地質は第四紀層から構成され、台地部で下総層群および関東ローム層、低地部や谷底平野部では砂、粘土および腐植土などで構成された沖積層が卓越しています。また、臨海部は埋立地堆積物から構成されています。

地目別面積をみると、市域の半分近くを宅地が占めています。また、田や畑の農地は約15%、山林は約 4%となっています。

船橋市の土地利用の概況をみると、市域南西部および東部の鉄道沿線付近は都市化が進み、宅地や商業用地などとして利用されています。臨海部は、埋め立てにより工業用地や港湾として、市域中央部の海老川沿いおよび北東部は、農地や樹林地などが多くなっています。

令和6年1月1日現在の船橋市の人口は64万8331人、世帯数は31万9585世帯。千葉市の次に人口が多い市です。

船橋市は高度経済成長期以降、急激に人口が増加し、昭和58年に50万人を超えましたが、近年では以前のような急激な増加傾向は示さず、緩やかに推移しています。これに対し、世帯数は一貫して増加傾向で推移しており、単独世帯などの増加が進んでいます。

広域的な連携機能を担う京葉道路と東関東自動車道の自動車専用道路の2路線や主要な幹線道路である国道14号(千葉街道)、国道16号、国道357号や県道8号(主要地方道船橋我孫子線)などの国県道のほか、都市計画道路の整備により幹線道路網が構成されています。

鉄道は、東西方向にJR総武本線、JR京葉線、東京メトロ東西線、東葉高速線および京成本線があります。南北方向では、JR武蔵野線、東武アーバンパークライン、新京成線、また北部地域には北総線の計9路線があります。

内陸部の宅地化に伴う交通需要の増加により、JR船橋駅をはじめとする各乗り換え駅では非常に混雑しています。各駅の一日の乗車人数は、JR船橋駅が約14万人、JR津田沼駅が約10万人、JRおよび東京メトロ西船橋駅がそれぞれ約14万人となっています。

船橋は古くから千葉の「商都」と呼ばれており、船橋駅や津田沼駅周辺、ベイエリアにはショッピングセンターなどの大型商業施設が建ち並び、各地域には活気あふれる商店街もあります。また、日本最大級の規模を誇る京葉食品コンビナートを有するなど工業も盛んです。

さらに船橋市の中央部に位置する海老川上流地区での「ふなばしメディカルタウン構想」に基づく新たなまちづくりや、臨海部の玄関口にふさわしい拠点形成を目的とした「JR南船橋駅南口市有地活用事業」など、都市としてのさらなる魅力を創造するための施策が現在も進められており、これからもますます発展が期待されます。

船橋市では大規模な再開発事業が予定されています。

「(仮称)船橋市本町1丁目計画 新築工事」は、千葉県船橋市本町一丁目で建設中の地上51階、地下1階、高さ193.00m(船橋市資料:200.0m)、総戸数677戸の超高層タワーマンションです。

立地は、JR船橋駅南西側に建っていた「西武船橋本館」跡地。開発区域は、船橋市の都市計画マスタープランにおいて「中心商業地」に位置づけられており、広域的な商業機能の集積を高め、土地利用の高度化や複合化により、にぎわいと活気にあふれた市の玄関口として、個性と魅力あふれる拠点の形成を目指すものとされています。

施設構成は、低層部分に商業施設、中層部分に事務所、高層部分に共同住宅となり、1階には広場、2階にはペデストリアンデッキと芝生広場、3~6階はテラスとなります。テラスはABINC認証を目指し、自然植生に配慮した豊かな植栽環境とし、建物頂部には防災高所カメラを設置、広場には帰宅困難者の一時的な滞在が可能となるよう地域用防災備蓄倉庫やマンホールトイレを整備するほか、エリアメールと連動したデジタルサイネージの設置など、環境保護・防災対策も施されます。

この再開発事業がスタートすると、船橋駅周辺はもちろんのこと、近隣の駅の周辺も含めた広いエリアの不動産価格の上昇につながりそうですね。では、また。

公開日:2024年4月24日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田浩です。

本日は東京のベッドタウンとして栄え、不動産購入を検討される方が多い千葉県松戸市のご紹介をさせていただきます。

(写真はイメージです)

松戸市は千葉県の北西部の東葛地域に位置し、都心から20km圏に位置しています。西側は江戸川を挟んで東京都葛飾区、江戸川区、埼玉県三郷市に隣接し、南側は千葉県市川市、東側は千葉県鎌ケ谷市、東側から北側にかけて千葉県柏市・流山市と隣接しています。

市域面積は61.38km²で、東西の距離は約11.4km、南北の距離は約11.5km、ひし形状に広がる地形となっています。

松戸市は関東ローム層の堆積した洪積層台地の「下総台地」と、利根流域の沖積層の低地により形成された「河川低地」からなり、標高は25~30mで全体的に高低差が少ない平坦な地形となっています。

また、谷津と称する「谷底低地」が樹状に多数きざまれており、地下水の湧水や海の海進海退によって侵食された急斜面や崖が形成されています。この急斜面の樹林地や洪積層台地と沖積層低地の間の斜面緑地は、市内の緑の資源として重要な存在となっています。

下総台地は比較的海抜高度が高く起伏の少ない平坦面で、関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。関東ローム層は、上部のローム土(赤土)と下部の凝灰質粘土に大別されますが、自然堆積したローム土は、安定しており比較的大きな強度が期待できるため、表土部分に注意すれば住宅地盤として良好な場合が多いといえます。

しかし、下部の凝灰質粘土は部分的に軟弱になっていることがあるので、ローム土が薄く、凝灰質粘土が浅く分布している場合には、基礎補強対策が必要となることがあります。

谷底低地は台地部が小さい河川などによって削られて形成された低地で、台地部の間に樹枝状に分布しています。台地を形成していた土砂が再堆積した土や有機質土(腐植土)などが分布しており、非常に軟弱な地盤となっているため、長期的な沈下(圧密沈下)を防止するような基礎補強策が必要となることが多いといえます。

令和6年3月1日現在、人口49万7388人(男性24万6151人、女性25万1237人)、世帯数は23万9449世帯です。

松戸市出身の主な著名人に、和田豊・涌井秀章(野球)、山崎直子(宇宙飛行士)、清川虹子・山崎努・高木美保・阿部サダヲ・北翔海莉(俳優)、押切もえ(モデル)、福岡伸一(分子生物学者)、伊坂幸太郎(小説家)、山下智久(タレント)の各氏がいます。

松戸市のエリアには約3万年前に人々が住み始めたとされ、縄文時代の生活の跡を示す多数の遺物が発見されています。

平安時代には下総と常陸、武蔵国を結ぶ街道が通り、交通の要衝とされました。

江戸時代に水戸街道が整備されると、松戸と小金に宿場が置かれ、宿場町として繁栄しました。また、江戸川沿いの河岸は銚子方面で獲れた鮮魚を江戸へ運ぶ中継地としてにぎわいました。一方、東部の常盤平、松飛台、五香六実の一帯は幕府直轄の馬の放牧場となり、馬の供給拠点となりました。

明治時代に水戸街道が国道になると、交通量の増加によりますます栄えます。1889(明治22)年に町村制の施行により、松戸町をはじめ2町4村が誕生しました。そのあとは鉄道路線、幹線道路や電気・電話などの開通で都市化が進みます。

昭和初期には町村合併が相次ぎ、1943(昭和18)年に松戸市が誕生すると、1954(昭和29)年に小金町を編入して現在の市域となりました。これ以後、急激な人口の流入を背景に、大規模な住宅団地の造成や学校建設、道路整備などが続きました。

1969(昭和44)年、それまでの市役所のイメージを変えようと「すぐやる課」が設置され、全国から注目を集めました。近年では住みやすいまちづくりに重点を置いた首都圏近郊都市として発展しています。(「すぐやる課」の設置は昭和44年なのですね。語感的にバブル期以降なのかと思っていました)

松戸市は都心から近い距離にありながらも農業が盛んな地域です。農地面積は500ha以上、農業者は1600人ほど。特に、野菜や果樹の栽培が盛んで、都市型農業が展開されていることでも有名です。「まつどの梨」「松戸えだまめ」「あじさいねぎ」「矢切ねぎ」などが特産品です。

松戸の梨栽培は、明治時代から行われるようになり古い歴史を持ちます。8月を迎える頃には市内の観光梨園が開園し、梨の販売やもぎ取りが行われます。また枝豆も有数の生産地であり、茶豆系、青豆系を含め多くの品種を生産してきました。あじさいねぎは、あじさいが有名な「本土寺(別名、あじさい寺)」にちなんで名づけられ、シャキシャキとした食感と、程良い辛味が特徴です。

松戸市には海がないため、水産業はほとんど見られませんが、川にはウナギやフナがいます。

松戸市は古くは、水戸街道の宿場町として発展し、江戸時代には徳川家の邸宅が置かれ、鷹狩も行われていた記録が残っています。また、市内に流れる江戸川では水運が栄え、松戸の農村地帯から多くの農産物が江戸へと送られました。またその頃、べっ甲細工や象牙彫りなどのものづくりも興り、松戸市の伝統工業へと成長しています。

近代では工業団地が造成され、「北松戸工業団地」「稔台工業団地」「松飛台工業団地」が市内製造業を支えます。いずれも鉄道駅に近接している数少ない工業団地として有名です。製造業の内訳では、食料品製造業、金属製品製造業、各種機械器具製造業、電子部品等製造業、プラスチック製品製造業の割合が高くなっています。

また、医療機関が充実していることから、医療やバイオ関連の高付加価値企業が集積しているのも特徴です。

松戸市は江戸時代に水運が栄え、同時に宿場町として都市機能が発達しました。1896(明治29)年になると、現在の常磐線が開通し、人口が増加。1943(昭和18)年の市誕生以降、東京のベッドタウンとして栄えるようになります。

それに伴い商業都市としても発展。市内産業の約半分を卸売業・小売業が占めており、松戸駅を核として中心市街地が広がります。松戸駅周辺には大型のスーパーマーケットや商業ビルが立地しているほか、ファーストフードや居酒屋、ファミリーレストランといった飲食店も多く、多くの人でにぎわいます。

また、商店街では「伊勢丹通り商店街」が有名。数百mにわたり、多くのお店が軒を連ね、歴史ある呉服屋から、個人商店、飲食店など多彩なジャンルのお店が並びます。

デパート伊勢丹は2018年に閉店してしまい、にぎわっていた駅前の商業地は徐々に客足が遠のき、残念ながら現在は完全に柏駅前の商業地の方が栄えています。

江戸川水運の河港として栄えた松戸市の「矢切の渡し」は、市を代表する観光スポットです。江戸時代には江戸川にある唯一の渡しとして多くの町民や旅人に利用され、明治時代の小説「野菊の花」や細川たかしさんの演歌「矢切の渡し」などに登場することでも知られています。もともとは地元民専用の渡し船でしたが、現在は観光船が運航。葛飾区柴又側からのみ乗船が可能です。

市中心街にある「松戸神社」も歴史あるスポットです。創建は1626(寛永3)年で、ご祭神は東征伝説で知られる「日本武尊」(やまとたけるのみこと)。境内には、拝殿や礼拝所、秋葉神社、摂社などがあり、一年を通じてさまざまな祭事が執り行われます。当時は仏教の影響を受け、「御嶽大権現」(おんたけだいごんげん)とされていました。江戸時代には、徳川光圀がこの松戸神社を訪れたとされ、光圀が鷹に矢を放とうとしたものの弓が折れてしまい、ご祭神に敬意を表した光圀が、折れた弓矢を奉納したという言い伝えが残っています。

松戸市北部のJR常磐線「北小金駅」近くにある日蓮宗寺院「本土寺」も有名です。1227(嘉禄3)年に創建された本土寺は、池上本門寺、妙本寺とともに日蓮宗の中心寺院に位置付けられています。「あじさい寺」としても知られており、6月頃になると境内には約5万本の紫陽花が咲き乱れ、四季折々の自然が鑑賞できる花の名所としても有名です(現在はどうか分かりませんが、「はとバス」のコースにもなっていました)。

では、また。

公開日:2024年3月16日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の宅建士・宅建マイスター小野田(おのだ)です。

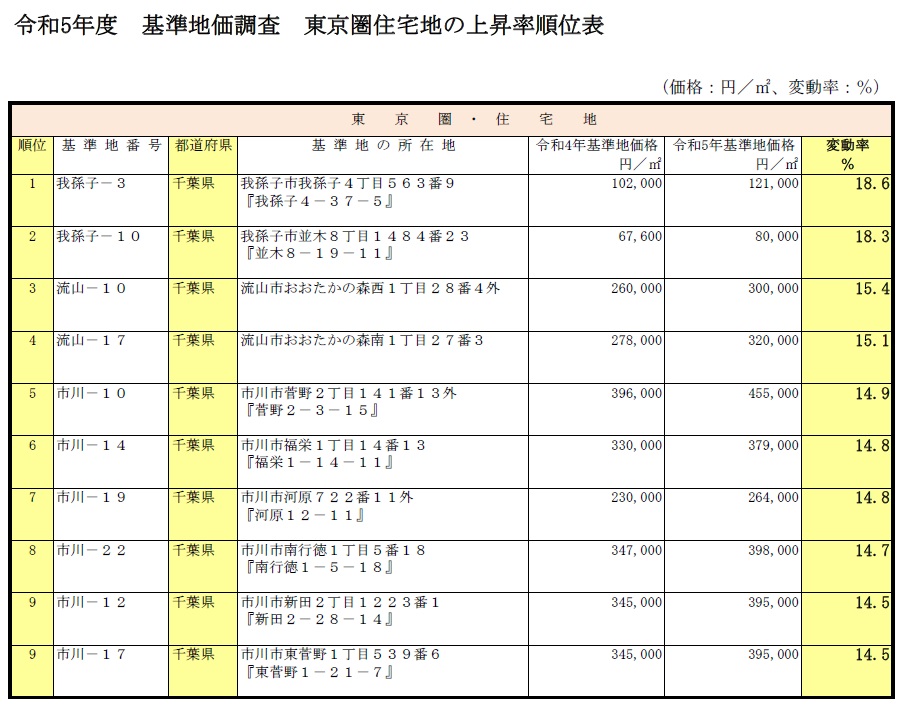

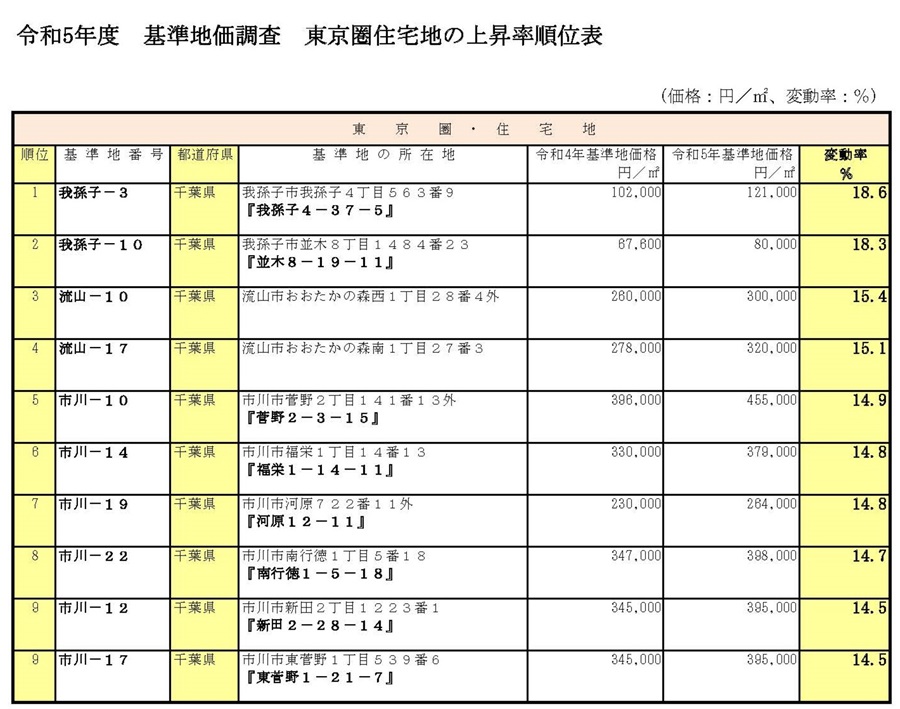

千葉県の地価上昇率がすごいことになっていることをお伝えしてきました。前回は地価上昇率5~10位を独占した市川市の住まい事情を解説しましたが、今回は柏市を紹介いたします。

(写真はイメージです)

千葉県の北西部に位置し、東西の距離は約18㎞、南北の距離は約15㎞、面積は114.74㎢です。地勢はおおむね平坦で、下総台地の広い台地上を中心に、市街地や里山が形成されています。また、台地に入り込んだ大堀川、大津川、金山落などの川沿いや、手賀沼や利根川沿いに分布している低地では、干拓事業や治水事業なども進められ、まとまった面積の農地となっています。

隣接する市は、東に我孫子市・印西市、利根川をはさんで茨城県取手市・守谷市、南に鎌ヶ谷市・白井市、西に松戸市・流山市、北に野田市となっています。

都心へつながる東西方向にはJR常磐線とつくばエクスプレスが、南北方向には東武アーバンパークライン(旧:東武野田線)が通っています。2015年に東海道本線と宇都宮線、高崎線とともに直通運転を行う「上野東京ライン」が開通し、JR常磐線の柏駅から、東京、新橋、品川といった主要駅にも乗り換えなしでアクセスできるようになり、格段に利便性が上がりました。

幹線道路は東京・茨城方面への国道6号線と常磐自動車道が、埼玉・千葉方面への国道16号線が通っており、首都圏の放射・環状両方向の交通幹線の交差部に位置する交通の要衝となっています。

利根川・江戸川の水運が盛んだった江戸時代から川沿いの集落が栄えており、現在の柏市北部に位置する「布施村」(現:布施)は加村河岸(現:流山市加)と結ぶ鮮魚の輸送ルートとしてにぎわっていました。一方、現在の柏駅のあたりにあった「柏村」は明治時代の初めに至るまで水戸街道の小金宿と我孫子宿の間に位置する小さな村落でした。

1896(明治29)年の常磐線開通、続く大正時代の北総鉄道(現:東武アーバンパークライン)開通により柏駅は乗り換え駅となり、柏駅を中心に市街地が形成されるようになります。1960年代より東京のベッドタウンとして急速に開発が進み、多くの森や農地が大規模な団地などへと転用され、人口も急激に増加しました。

柏駅は70年代に日本初のペデストリアンデッキが建設されたことで知られます。そごうや髙島屋、丸井などの百貨店をはじめ多くの商業施設が進出し、茨城県、埼玉県からも買い物客を集めました。1980年代以降は柏駅周辺に若者向けの商業施設が次々と開店し、千葉県内でも屈指の商業拠点となり、「リトル・渋谷」「東の渋谷」と称されることもありました。

現在、中心市街地の柏駅周辺は、イオンモール、モラージュ柏、流山おおたかの森や柏の葉キャンパス、アリオ柏など周辺に大型商業施設が林立しています。先日、2016年に閉店した「そごう」の跡地を柏市が買い受けることが発表され、柏駅前の市街地再開発の構想が進んでいます。

つくばエクスプレス沿線のほか、東武アーバンパークライン(旧:東武野田線)沿線などでは、新興住宅地の開発が加速しています。東京都区部へのアクセスの良さからも大規模マンションや住宅街が林立し、商業施設の充実、整備された公共施設、自然豊富な住環境が整っています。

特につくばエクスプレス沿線の「柏の葉キャンパス」駅と隣接する「流山おおたかの森」駅(流山市)は、「住みたい街(駅)」ランキング」などでもたびたびランクインしており、千葉県内のみならず、首都圏でも人気の住宅地として注目を集めています。

柏の葉キャンパス駅周辺には研究・教育施設が集約し、公共団体・企業・大学が連携して国際学術都市、次世代環境都市構想が進行しています。

2024年2月20日付 日本経済新聞より引用します。

千葉県柏市は20日、2016年に閉店した柏駅前のそごう柏店跡地取得にかかわる総事業費は86億円になると発表した。所有する三井不動産と合意、来年度から3年間で支払う。26年度に土地が市に引き渡される予定。本館跡地は約5200平方メートル。建物の解体費用は三井不動産が負担し、ほぼ更地にした後で市に引き渡す。24年度から解体工事に着手する。

首都圏で自治体が閉鎖した百貨店跡地を購入するのは異例。閉店から7年あまり放置され、市は景観やイメージの悪化を懸念してきた。23年6月に太田和美市長が取得意向を示し、他の自治体のような民間主導の「駅前タワマン」を避けるべく協議を進めてきた。

そごう柏店は1973年、JR常磐線などが走る柏駅の東口で開店。屋上に回転展望レストランを備え、西口にある柏高島屋とともに柏の象徴の1つだった。だがつくばエクスプレス(TX)開業やリーマン・ショックなどを経て徐々に客足が減り、2016年9月に閉店。その後、跡地付近の人流の減少などが指摘されてきた。

近辺にはビックカメラが入るスカイプラザ柏や柏マルイのある柏駅前第一ビルなど、老朽化した建物がそびえ立つ。市は跡地を活用し施設内にある小売店などの「移転」を促したり、手狭な駅前交通広場の整備をしたりするなど様々な活用案を検討する。

この再開発事業がうまくいって、現在は少し寂しい感じになっている柏駅東口の商業地が再び活気を取り戻すことができるといいですね。では、また。

公開日:2024年2月7日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】のREDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田浩(おのだ ひろし)です。

前回に続いて、令和5年の「地価調査」で、東京圏の住宅地の地価上昇率の第5~10位を占めた「市川市」をご紹介します。市川市は東京都心から約20㎞にあり、東京に隣接した住宅地として人気のエリアです。現在はJR総武線「本八幡駅 北口」での大規模な市街地再開発事業(本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業)が計画されている注目のエリアとなっています。

(写真はイメージです)

令和5年「地価調査」の東京圏の住宅地の地価上昇率の順位表が下記となります。

※「地価調査」とは、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が各都道府県の「基準地」について、基準日(7月1日)における標準価格を判定し、公表するものです(例年9月に発表)。「地価調査」は「地価公示」とともに土地取引の際の指標とされたり、公共事業用地の取得価格算定の規準とされたりなどの役割があります。

なんと、1位から10位まで全て「千葉県」で独占しています! その中で5位~10位は市川市となっています。上位10位中で過半の6つを市川市が占めているのです!

また、千葉県内の「市区町村別平均変動率順位」では、下記のように市川市は「住宅地」では1位を、商業地では2位となっています。このことからも市川市はピンポイントの狭いエリアではなく、市全体で地価が上昇していることがうかがえます。

千葉県内の「市区町村別平均変動率順位」

【住宅地】(上昇率)

①市川市(+11.3%)

②浦安市(+8.9%)

③流山市(+7.2%)

④船橋市(+6.7%)

⑤我孫子市(+6.7%

【商業地】(上昇率)

①浦安市(+14.2%)

②市川市(+13.0%)

③船橋市(+10.2%)

④流山市(+8.7%)

⑤一宮町(+7.2%)

市川市は千葉県の北西部に位置し、東京都心から約20km圏内にほぼ市の全域が含まれます。西は江戸川を隔てて東京都(江戸川区および葛飾区)に接していて、北は松戸市、東は船橋市と鎌ヶ谷市、南は浦安市および東京湾に隣接しています。地形は、北部から南部(東京湾)に向かってやや傾斜していますが、おおむね平坦で、北部一帯は標高20m前後の台地を形成しています。

市川市内には都心部と千葉県内各地域を結ぶJR総武本線・京葉線・武蔵野線、京成本線、東京メトロ東西線、都営新宿線、北総開発線といった鉄道や、京葉道路・湾岸道路などの幹線道路が東西方向に通っています。

市川市の北部に広がる台地には、堀之内、曽谷および姥山貝塚をはじめとする数多くの遺跡があり、古代より人が生活の場として栄えてきたことがうかがえます。7世紀には現在の国府台周辺に下総の国府が置かれ、8世紀には現在の国分に国分寺が建立されるなど、市川市は地方行政や文化の中心として発展してきました。

江戸時代には、行徳地区が幕府直轄の天領となり、製塩や水運で発展しました。明治6(1873)年に千葉県の所管となり、明治22(1889)年の町村制実施を経て、昭和9(1934)年11月3日に市川町、八幡町、中山町および国分村が合併し、千葉県では、千葉市、銚子市についで3番目に市制を施行しました。

その後、昭和24(1949)年11月3日に大柏村、昭和30(1955)年3月31日に行徳町、昭和31(1956)年10月1日には南行徳町と合併。さらに、昭和30年代より、京葉工業地帯の開発計画の一環として、公有水面埋立事業を実施し、高谷新町、二俣新町をはじめとする約500haにおよぶ土地が造成され、市域が拡大してきました。昭和59(1984)年には、市制施行当初の約2.5倍となる市域面積(約5639ha)となり、現在に至っています。

昭和30年代までは、JR総武本線沿線、京成本線沿線を中心に土地区画整理事業が行われていました。その後、昭和40年代に入り、行徳地区で東京メトロ東西線の開業(昭和44年)とともに沿線での土地区画整理事業が一斉に行われました。また昭和48(1973)年より、大野周辺でも比較的広範囲な土地区画整理事業が行われ、昭和53(1978)年にJR武蔵野線が延伸開業しました。

市川市では、このように昭和30年代から鉄道の開業等に合わせて土地区画整理事業等を行い、首都圏のベッドタウンとしての発展を続けてきました。

市内の地域の特性をみると、京成本線とJR総武線周辺にJR市川駅、JR本八幡駅、行徳地区の地下鉄行徳駅、妙典駅の駅前周辺等に店舗や事務所が集積した中心市街地が形成されています。また近年、郊外の工場跡地へ大型ショッピングセンターが進出しています。

北部には農地が広がる一方、臨海部の埋め立て地域には工場が集積するなど、市内各地で人口分布や土地利用の特性が大きく異なっています。

現在、JR総武線の本八幡駅の北口では「本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業」が計画されています。約1.1haの土地に北棟(地上21階・地下2階)と南棟(地上44階・地下2階)の2つのタワーマンション(総戸数870戸、延床面積は約11.4万㎡)が建設される予定です。

南棟は高さ約160mで地下には駐車場が約340台、駐輪場が約1200台、低層階には公益施設・集会施設や商業・業務施設、その上は住宅となります。2棟のタワーマンションは地下1階でつながり、地上低層階も歩行者デッキで接続され、南棟西側には約200㎡の広場が設置され、北棟西側にも同規模の広場状公開空地を設ける計画とのことです。

2024年3月に都市計画決定、2024年度の本組合設立認可、2025年度の権利変換計画認可、2026年度の解体工事を経て2027年度に建築工事に着手、2030年度に完成予定とのことなので、近々に事業開始予定のかなり具体的な再開発計画です。

この市街地再開発事業がスタートすると、本八幡駅周辺はもちろんのこと、近隣の駅の周辺も含めた広いエリアの不動産価格の上昇につながりそうですね。では、また。

公開日:2023年12月31日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】のREDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田浩(おのだひろし)です。

皆さん「地価公示」とか「地価調査」という言葉を聞いたことはありますでしょうか? 詳しい内容はご存知なくても、新聞やテレビなんかで、たまに出てくるワードですから何となくは知っている方も多いかもしれません。

今回は地価公示について解説するとともに、2023年の地価公示で成長著しかった千葉県我孫子市について解説します。

(写真はイメージです)

●地価公示:地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における全国の標準地の正常な価格を判定し、公示するものです(例年3月に発表)。

●地価調査:国土利用計画法に基づき、都道府県知事が各都道府県の「基準地」について、基準日(7月1日)における標準価格を判定し、公表するものです(例年9月に発表)。

「地価公示」「地価調査」とも、土地取引の際の指標とされたり、公共事業用地の取得価格算定の規準とされたりしています。今年も9月の中旬に「地価調査」の結果が発表されました。令和5年「地価調査」の結果、東京圏住宅地の地価上昇率の順位表が下記となります。

なんと、1位から10位まで全て「千葉県」で独占しています!

東京に隣接している「市川市」と、「つくばエクスプレス」人気に沸く「流山市」は、それほど驚かなかったのですが、1位と2位を独占している「我孫子市」は同じ沿線に住んでいる当方としても、正直、少し驚きでした。

というのも、おそらく我孫子駅前が再開発で急に立派になったとか、大型商業施設が開業したとか、そういったことはおそらくないんですよね。

我孫子駅は常磐線の始発駅なので、座って通勤できたり、駅から10分程歩くと手賀沼が広がっていたりして、個人的には以前から、かなりオススメだったんですが、なぜかお客様からの人気はいまひとつのエリアでした。それが昨今の都内やその他のエリアの不動産価格の高騰などがあって、割安感のある「我孫子」に注目が集まり、人気が出たということのようです。

これまでの我孫子の地価上昇の原動力だった都内のマンションや住宅地の価格の上昇も一段落してきましたので、来年、再来年も同じように人気を保てるのか要注目ですね。

我孫子市(あびこし)は、千葉県の北西部に位置し、南北約5km、東西約14kmの細長い地形となっています。

市内にはJR常磐線・成田線が通っており、都心へ約40分でアクセスできるため、都内への通勤者も多く首都圏近郊のベッドタウンとして人気の街となっています。

また、市内には市民の森や公園など、自然を身近に感じ取れる施設が多く設けられ、さらに、数々の史跡や名所も点在しており、歴史散策を楽しむこともできます。

我孫子市の南に位置する手賀沼は昔から風光明媚な場所として知られており、東京からの交通の便がよくなった結果、さまざまな文人・実業家などが手賀沼の景観に魅せられ、別荘やアトリエを構えました。

大正時代から昭和初期にかけて我孫子は「北の鎌倉」と呼ばれるようになりました。移り住んだ文化人には志賀直哉をはじめ、武者小路実篤、柳宗悦がいました。また、白樺派の拠点にもなり、現在も多くの旧宅や史跡が遺され「志賀直哉邸跡」や「旧村川別荘」、「旧武者小路実篤邸跡」などが、その歴史を今に伝えています。

商圏は鉄道沿線に広がり、我孫子駅が中核駅です。我孫子駅前にある「あびこショッピングプラザ」(1994年開業)は、約60もの店舗が入るショッピングセンターです。市内最大級の商業施設で、市民の憩いの場としても機能しています。また、市内を縦横に走る国道6号線や国道356号線の沿道には家族連れなどをターゲットにした大型のロードサイド店舗が点在しています。

我孫子市のシンボルでもある「手賀沼」の周辺には「手賀沼公園」や「手賀沼自然ふれあい緑道」が整備されています。「手賀沼自然ふれあい緑道」は、手賀沼の南岸に、柏市北柏橋から柏ふるさと公園、北千葉第二機場、道の駅しょうなんなどを経由し、手賀曙橋にいたる全長約9.4kmの遊歩道です。

緑道内には、見晴らしデッキ、あずまやなど休憩場所として利用できる施設もあり、散策やジョギング、サイクリングなどの憩いの場として利用されています。

また「手賀沼」は野鳥の宝庫としても有名です。手賀沼の沼畔に建つ「我孫子市鳥の博物館」は、市を代表する観光スポットで、施設内には、常設展示室、企画展示室、体験学習室、鳥の資料館などがあり、約270点の鳥の剥製を見ることができます。

トキなどの大型鳥類からマメハチドリのような小鳥まで、さまざまな展示を行っており、見どころ満載。絶滅した世界一の巨鳥「エピオルニス」の卵、「始祖鳥」の化石レプリカ、約500万年前の羽毛化石なども展示されています。そのほか、我孫子市の自然と鳥のあれこれを学べる人気のQ&Aコーナーもあり、年間を通して数多くのイベントが開催されています。

博物館の隣にある「水の館」も人気のスポットです。手賀沼学習コーナーやプラネタリウムを備える施設です。プラネタリウムには、ピンホール方式の投影機に加えて、デジタル式投影機も導入。迫力のある映像を楽しめます。

公開日:2023年11月23日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士の小野田(おのだ)です。前回に続いて「道路」について、ブログを書かせていただきます(「道路」については何回かに分けて書く予定で、今回は2回目です)。

前回のブログでは、下記の内容について書きました。

●「道路」は不動産の価値を大きく左右する重要な要素

●道路法と建築基準法での「道路」の違いについて

●「建築基準法」の道路について

本日は建築基準法上の「道路」の「幅員」についてもう少し詳しく解説します。

「建築基準法」第43条では「接道義務」として、建物の敷地は幅員4m以上の(建築基準法上の)道路に間口2m以上で接することが求められています(「幅員4m」という大きさは、日射・採光・通風などの建築物の環境を確保したり、救急車や消防車などの緊急車両が通ったりするために必要な道幅との考えです)。

道路の幅員は、「容積率」や「斜線制限」等を通じて、建築可能な建物の大きさや形状、場合によっては使用用途の制限等にも影響を与えるため、不動産の価値を大きく左右する重要な要素です。

道路幅員の調査では、役所調査と現地調査の2通りの調査を行う必要があります。

役所調査では「道路台帳」などでの認定幅員を確認します。ただし「道路台帳」では「公道」の幅員の調査しか行えないことから、必要に応じて「位置指定道路図」、近隣を含めた「建築概要書」など資料を閲覧することも必要になります。

現地調査では、実際に現地にて道路の幅員をメジャーなどで計測します。敷地に接面している道路の幅員が一定で平面な場合には、道路と敷地の境界線からの水平距離で幅員を計測します。敷地と道路の間の境界標識(石やプレート)などで境界線が明確になっていれば、その間の距離を測ります。しかし、道路幅員が一定・平面になっていないケースも存在しますので、下記にケース別の道路幅員の測り方を例示します。

道路に歩道がある場合は、歩道を含めて道路幅員を計測します。歩道のほか、中央分離帯や路肩なども同様に道路の幅員に含まれます。

建築基準法の考え方としては側溝は道路の幅員に含まれます。

「側溝」とは、雨水などを排水し、民地の用水路・排水路として道路の端に設置されるものです。側溝の上部にコンクリート製のふたやグレーチング(鉄などで作られた格子状のふた)が設置されている場合には通行も可能となるので、物理的にも「道路」としての機能を持つことになります。

他方で、ふたなどが設置されていない場合には、その部分は物理的には道路としての機能を有さないことになりますが、建築基準法では側溝はふた(物理的な道路としての機能)の有無にかかわらず、原則として建築基準法上の道路として幅員に含められることになります。

※一部の自治体では慣習的に「側溝」は「道路」に含めないとしている場合もあるため、各自治体の建築指導課などの部署での確認が必要となります。

敷地と道路の間に「水路」がある場合、原則として水路は含めずに道路の幅員の計測を行います。ただし水路の幅が1m未満の場合は、建築基準法上の道路として幅員に含められる場合や、暗渠(あんきょ)や地下水路で道路とともに管理されているケースでは、道路幅員とすることもあります。水路の取り扱いに関するルールも自治体によって異なります。

「法面」(のりめん)とは、自然の地形や宅地造成(切土・盛土)などで宅地として使用できない傾斜部分のことを指します。「法敷」(のりじき)とは、道路を支えている斜面部分のことです。

「法面」になっている道路や、「法敷」がある道路では、法面・法敷の部分は道路幅員に含めずに計測します。法面・法敷によって道路に高低差があり、傾斜になっている場合は、傾斜部分を除いた水平距離で道路幅員を測る必要があります。

途中で幅が異なる不整形の道路は最も狭い部分、最も広い部分など、細かく調べることが必要です。敷地前面の道路幅員が位置によって違うとき、容積率の制限において適用するのが「平均」なのか「最大値」なのか、あるいは「最小値」なのかなど、自治体によって取り扱いが異なります。

前面道路が役所による認定幅員と現地で測った現況幅員が異なる場合、十分な注意が必要です。現況幅員の方が狭い場合には、たとえ認定幅員が4m以上あっても、敷地後退(セットバック)を求められることがあります。

公開日:2023年10月17日

こんにちは。 不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。 本日は「道路」と不動産の関係について、書かせていただきます。何回かに分けて書かせていただく予定で、今回は1回目です。

建築基準法の規定により、都市計画区域内・準都市計画区域内では、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、間口が2m以上接道していないと建物を建築できないという「接道義務」の規定があります。

万一、敷地が「接道義務」を満たしていない場合には「建物が建てられない」「再建築不可」という事態になってしまいます(このため、接道間口が2mあるかないか微妙な場合には、細心の注意を払って調査を行います)。

また、建物が建てられる場合でも、建築可能な建物の面積、高さ、場合によっては用途までも「道路」の幅員や接道状況などによって制限を受けますので、「道路」は不動産の価値を大きく左右する重要な要素です。このため、不動産を売買の際に仲介業者が交付する「重要事項説明書」の中の「敷地等と道路との関係」という項目で、必ず道路の種類や幅員、接道状況について説明することが義務付けられています。

「道路」に関連する法律で有名なものに「道路法」「建築基準法」「道路交通法」「道路運送法」などがありますが、不動産売買で関連が深いのは「道路法」と「建築基準法」です。

「道路法」は交通に焦点を当てており、交通インフラの整備・管理・運営などに関する法律です。一方「建築基準法」は建物に焦点を当てており、建物の安全性や環境への配慮に関する法律です。それぞれが「道路」について異なる側面から規定を行っているため、「道路法」と「建築基準法」では「道路」の定義が異なっています。

道路法では第3条で「道路」の種類を下記のように定義しています。

■高速自動車国道

全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡する道路その他国の利害に特に重大な関係を有する道路(高速自動車国道法 第4条)

■一般国道

高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路(道路法 第5条)

■都道府県道

地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の法定要件に該当する道路(道路法 第7条)

■市町村道

市町村の区域内に存する道路(道路法 第8条)

全体の構成比は、下記のようになっています(国土交通省ホームページ「道路行政の簡単解説、Ⅱ.道路の種類」より。

・高速自動車道路 0.7%

・直轄国道 1.9%

・補助国道 2.6%

・都道府県道 10.6%

・市町村道 84.1%

平成27年時点の数値ですが「市町村道」が圧倒的な割合を占めていますね。私道・農道・林道などは、道路法上の「道路」には該当しません。

「建築基準法」における道路の種類は、下記となります。

■建築基準法「42条1項1号」道路

道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

■建築基準法「42条1項2号」道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

■建築基準法「42条1項3号」道路(既存道路)

「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。

■建築基準法「42条1項4号」道路(計画道路)

道路法、都市計画法その他の法律による新設または変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

■建築基準法「42条1項5号」道路(位置指定道路)

土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。

■建築基準法「42条2項」道路(みなし道路)

「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、すでに建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。

この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川などが存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

■建築基準法「43条1項但し書きの適用」を受けたことがある道

法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。

平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道であっても、道等の状況・建築計画の内容により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。

建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準に適合する場合、認定の取り扱いとなります。この場合、建築審査会の同意は要しません)

この続きは、次回のブログで書かせていただきます。

では、また。

最終更新日:2023年9月14日

公開日:2023年9月13日

こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】エージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。今回は「500万円台で買える」とニュースにもなっていた「3Dプリンター住宅」について紹介します。

3Dプリンター住宅とは、強化繊維プラスチックやガラス繊維強化石膏、コンクリートなどの材料を使い、3Dプリンターで印刷して建築する住宅のことです。

3Dプリンター住宅の工法には、主に2つの工法があります。

1つ目は工場であらかじめ住宅のパーツとなる部材を3Dプリンターで作り、それらを現場に運んで組み立てる工法。

2つ目は現場に3Dプリンターを運び、その場で住宅のパーツを作り、建築する工法です。砂のような素材に凝固剤をかけて固めた建材を、掘り出す工法もあるようですが、強度面の問題で他の工法が使われることが一般的です、

海外では、スタートアップ企業を中心に開発が進んでおり、分譲住宅として使用する事例もあります。また、比較的安く簡単に建築できるため、災害発生時の仮設住宅として使用することも期待されています。

しかし、これまで日本では、3Dプリンター住宅は、耐震性や耐火性など建築基準法が定める強度を満たしていなかったため、あまり普及していないのが実情でした。

3Dプリンター住宅には以下のようなメリットがあります。

3Dプリンター住宅は、従来からある木造住宅や鉄筋コンクリート造住宅などと比較すると、大幅に建築費用を抑えることができます。

3Dプリンターを現場に運んでパーツを作ることもできるため、壁や柱といった大きな部材を運搬する必要もありません。また、人手があまりかからないため、人件費を抑えることもできます。

3Dプリンターは、24時間休みなく稼働できます。そのため、3Dプリンター住宅は、数時間や数日で建築できることもあり、建築期間を大幅に短縮できます。

3Dプリンター住宅は、建築期間が短いことに加え、部材運搬のエネルギー消費も抑えられるため、二酸化炭素の排出量を削減することができます。

従来の建築工法では難しい曲線の建築も3Dプリンターは得意としています。さまざまなデザインを実現でき、デザインの自由度が高いのも特徴です。

3Dプリンター住宅にはデメリットもあります。

日本では10㎡以下の住宅は建築確認申請の対象外となりますが、それを超える住宅は建築基準法に準拠する必要があります。

住宅を建築するためには、建築基準法で定められた材料を使う必要がありますが、3Dプリンターで使われる材料は、日本の建築基準法に対応していないことも多いといわれます。

建築時に3Dプリンターを現場に持ち込むなら、3Dプリンター本体を置くための広さが必要になります。このため狭小地での建築には向いていません。

3Dプリンター住宅は使用する材料によっては、耐用年数が木造住宅よりも短い場合もあります。

先日、日本のスタートアップ企業「セレンディクス(株)」が2人世帯向けの50㎡の3Dプリンター住宅を500万円台で販売という記事が出ていました。

下記、「セレンディクス(株)」の2023年8月2日付けのプレスリリースからの抜粋となります。

セレンディクス株式会社は、2023年7月25日に愛知県小牧市において、日本初となる二人世帯向け3Dプリンター住宅 serendix50を竣工したことをお知らせします。

■serendix50(フジツボモデル)詳細

構造:鉄骨造+鉄筋コンクリート造 平屋

延べ床面積:50㎡

最大高さ:4m

販売予定価格 550万円

1.技術面

・日本の建築基準法に準拠

・48時間以内に施工完了

・人の作業を大幅に削減し、ほとんどの部材について単一素材で複合機能を持たせた3Dプリンター住宅を実現

2.居住面

・50平米の広さ

・1階建て平屋 高い天井のある快適な室内

・構造強度・耐火性・耐水性・断熱性の担保

3.価格面

・販売価格を一般的な住宅価格の1/10、車が買える500万円を目指す

今回のserendix50(フジツボモデル)は、60代以上の夫婦世帯から終の棲家として一般住宅仕様の3Dプリンター住宅を熱望する声が多く寄せられたことを受け、鉄骨造1LDK平屋で高い天井のある快適な50㎡になるモデル「serendix50」を生み出した。

新モデルでは、快適性能と安全性能を検証されたデジタルデータにより、躯体を3Dプリンターで出力、屋根はデジタルデータをもとにCNCカッターで造形するという2つの新しいデジタルファブリケーションの技術を融合させ、開始からわずか44時間30分で完成。

個人的には一番の懸念事項だった「日本の建築基準法」に準拠しているとのことで、水回りの設備も込みで「500万円台」ならば、住宅ローンを気にすることなく、気軽に家を建てることができるようになりますので、今後の普及にも期待が持てるのではないかと思いました。

住居としての安全性と快適性が確保されているのであれば、将来自分が建て替える際にも十分にアリな選択だと思いました。

では、また。

最終更新日:2023年8月11日

公開日:2023年8月10日

皆様こんにちは。不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士・宅建マイスターの小野田(おのだ)です。本日のブログは不動産広告の「表示規約」について書かせていただきます。

不動産の広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があります。

まず、宅地建物取引業法による規制で、誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められています。

さらに、公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下、表示規約)では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。以下、基本的な規約について見ていきましょう。

不動産広告では、建築後1年未満かつ未入居(誰も住んだことのない状態)を「新築」と表示します。それ以外の物件は「中古」と表示されます。誰かが一瞬でも住んでしまうと、それは中古物件となってしまうのです。

物件の写真は原則、実際に販売するものでなければ広告に掲載してはならないことになっています。ただし、建物が建築工事の完了前などの場合は、取引する建物の施工者が過去に施工した建物で、かつ、構造・階数・仕様が同一であり、規模・形状・色などが類似している物件である場合には、他の物件の写真・動画である旨を記載(動画なら画像中に明示)して使用できることになっています。

また、周辺の商業施設や公共施設などを紹介する場合には、販売する物件との距離か、徒歩での所要時間を明示する必要があります。

物件の価格は、建物にかかる消費税込みの価格を表示しなければなりません。

徒歩による所要時間は、駅からの道路距離80メートルを1分で計算し、端数は切り上げで表示されます。駅まで400メートルの場合には「徒歩5分」(400÷80=5.00分)、420メートルの場合には「徒歩6分」(420÷80=5.25分、切り上げ)という表示となります。

信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道や道路の横断などにかかる時間は考慮されていません。このため、坂道が多い場所だと、地図で表示される道路の距離と、実際の高低差のある道のりでの距離が異なる場合があり、注意が必要です。

また、距離を算出する際の「起点」は、駅などに最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入り口)で、「着点」は「駅の出入り口」になるため、大きな駅などの場合、改札口やホームまでは、広告に表示された徒歩分数よりも時間がかかる場合があります。

大規模な団地の場合、販売する区画のうち、最も近い区画と最も遠い区画(マンション・アパートは建物の出入り口)を起点として算出した時間も表示されます。

物件の敷地面積は㎡単位で表示され、坪単位での表示はされない場合もあります。1坪は3.3㎡ですから、㎡単位で表示された面積を3.3で割ると、坪単位のおおむねの面積となります。

建物の面積は、㎡単位で延べ床面積が表示されます。地下室や車庫を含む場合は、その旨とその面積を表示することになっています。マンションのバルコニーや室内の天井を高くして2層式にした屋根裏収納(グルニエ)などは、延べ床面積には入りません。

建物面積は原則として、壁の中心から測った「壁芯(へきしん)面積」で表示されますが、登記記録(登記簿)上の面積は、壁の内側(室内側)から測った「内法(うちのり)面積」で表示されます。ただし、中古マンションでは、登記記録(登記簿)の内法面積が表示されることがあります。

間取りを表す場合「4LDK」などの表示がよく使われます。数字は居室の数を表し、「L」はリビング、「D」はダイニング、「K」はキッチンを表します。建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が必要と定められていますので、それを満たさない部屋は「N」(納戸)や「S」(サービスルーム)と表示されます。

また、居室の広さを示す1畳は、1.62㎡以上で換算すると表示規約で定められています。

「DK」(ダイニングキッチン)、「LDK」(リビングダイニングキッチン)の表示は、居室の数によって、それぞれの表示に必要な部屋の大きさ(畳数)が以下のように異なります。

・居室が1部屋の場合:4.5畳以上「DK」、8.0畳以上「LDK」。

・居室が2部屋以上の場合:6.0畳以上「DK」、10.0畳以上「LDK」。

物件の所在地は、新築分譲住宅の場合は「地番」まで表示されます。中古住宅の場合は「地番」は省略できるため記載しないこともあります。「地番」は、登記記録(登記簿)に表示されているもので、一般的に使われる「住所(住居表示)」とは異なる場合があります。

広告を掲載している不動産会社の立場が「売主」か「代理」か「媒介(仲介)」かが、明示されます。媒介には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があります。

不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。免許の更新回数は通常()内の数字で表示されています。数字が多い程、免許を更新している回数が多いことを示しているので、営業年数が長いことを示しています。

本日はここまでとさせていただきます。では、また。