渡部 親三(宅建士・リフォームスタイリスト)

安心と信頼を御提供できるよう努めさせていただきます。

CLOSE

公開日:2024年3月17日

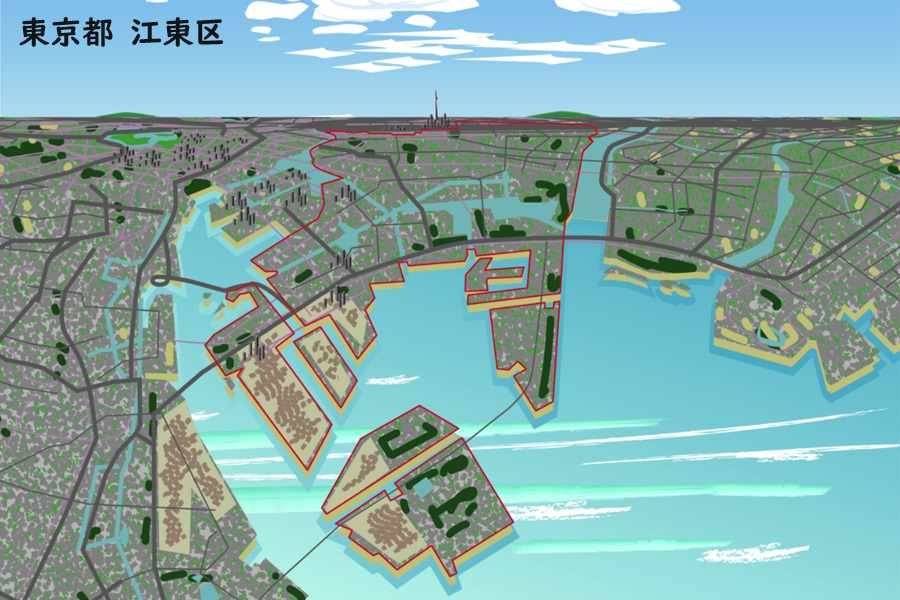

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの渡部です。REDSエージェントがご紹介する【東京の街】シリーズ。今回は東京都江東区をご紹介します。

江東区は1947(昭和22)年に深川区と城東区が合併して誕生しました。

区名の候補としては、辰巳区、東区、永代区などがありましたが、最終的に「江東」という名称が選ばれました。「江東」は古くから隅田川の東側のエリアを指す地名で、「江」には深川、「東」には城東の意味が含まれ、両区の歴史と伝統を継承する区名として選ばれたといわれています。

江東区の歴史は「埋め立ての歴史」です。区の北部の亀戸など一部エリアを除いて、江東区の大半のエリアは中世の時代まで海で、江戸湾の一部でした。

徳川家康が江戸幕府を開府した慶長年間(1596~1615)に埋め立てが始まったとされています。

寛永年間(1624~1644)以降、隅田川河口の小島が徐々に埋め立てられ、越中島地域が形成されます。さらに火災のがれきを処分するため、現在の江東区東陽あたりの海面が埋め立てられました。1900(明治33)年4月からごみの処理を東京市が統一して行うことになり、江東区塩浜、枝川が埋立地となります。また1923(大正12)年の関東大震災のがれき処理で江東区豊洲などが埋め立てられます。当時豊洲は「5号地」と呼ばれ、「豊洲」と正式に命名されたのは1937(昭和12)年です。

我々不動産業者は取引の対象地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを必ず調査します(すべての物件で調べます)。

江東区は広い区ですが、埋蔵文化財としては近世以降の時代のものしか現在のところ指定がなく、他区のような古墳、貝塚、集落跡のような古代の遺跡がありません。

「新しさ」が江東区の特徴といえます。

江東区は東京湾に面した低地に位置するため、地盤は軟弱です。区の大部分は沖積層と呼ばれる地層で構成されており、これは海や川の堆積物によって形成された比較的新しい地層です。沖積層は主に砂、泥、粘土で構成されており、地盤沈下や液状化などのリスクがあります。

江東区では地盤沈下が江戸時代から問題となっています。これは、地下水の過剰なくみ上げによって地盤が沈下する現象です。地盤沈下は、建物の不同沈下(斜めに傾くような沈下)や道路の陥没などの被害を引き起こす可能性があります。

地下水のくみ上げ規制が行われた結果、昭和40年代の末頃からは鎮静化し、現在沈下はほとんどみられません。

(写真はイメージです)

江東区は中央区に隣接し都心部へのアクセスのよさは特筆すべきものがあります。湾岸エリアと下町エリアの両方の魅力を持つ区といえます。そんな江東区の人気の街を4つご紹介します。

関東大震災のがれき処理のために埋め立てられて誕生した豊洲エリア。IHIや東京ガスの工場が立ち並ぶ工業地域でしたが、1988(昭和63)年の東京メトロ有楽町線豊洲駅の開業後再開発が進み、ビジネス街として、そして高層マンションを中心とする住宅地として発展を遂げました。東京ガスの工場跡地には築地市場が移転し豊洲市場が開場しています。

銀座などの都心部に近い立地でありながら地価が相対的に割安で、再開発によって新しく整備された豊洲は、湾岸エリアを代表する住宅地としてファミリー層を中心に高い人気を保っています。「アーバンドックららぽーと豊洲」や「スーパービバホーム豊洲店」といった郊外型の大型商業施設が住宅地のすぐ近くにあるところも豊洲の特徴です。「道路や歩道が広くベビーカーを押しやすい!」という住人の方の声を聞いたことがあります。

セブンイレブンの日本法人1号店は豊洲店です(現在も営業中)。豊洲は日本初のコンビニエンスストアが生まれた土地でもあります。

富岡八幡宮別当寺の永代寺の門前町として栄えた門前仲町。

門前仲町駅は東京メトロ東西線と都営大江戸線が利用でき、日本橋まで2駅4分、大手町へは5分という抜群の利便性の高さを誇ります。老舗の乾物店や八百屋、酒屋など、約170店舗が加盟する「人情深川ご利益通り」という商店街があります。活気あふれる商店街を散策していると江戸時代の風情を感じることができます。おしゃれなカフェやレストランも増えていて最近は若い世代にも注目される街となっています。

富岡八幡宮の境内では月に数回、骨董市とフリーマーケットが定期的に開催されています。下町情緒と新しい文化が融合した魅力的な街といえるでしょう。散策やカフェ巡り、ショッピングなど、さまざまな楽しみ方ができます。

東京メトロ東西線東陽町駅のある江東区東陽エリア。区役所があり、区政の中心地となっています。オフィスビルが立ち並び、ダイエーの本社など、大企業の関連ビルも多数。その周辺は集合住宅を中心とした住宅地となっています。

東陽町は公園や緑地も多く、子育て世帯にも人気があります。日本橋や大手町に10分未満で移動できるというアクセスのよさを誇りながら、生活に必要なさまざまなものがバランスよく整っているのが特徴です。中央区などの都心部に比べると建物間の間隔も広く、住環境は総合的にいいと思います。

都営大江戸線の開通によって誕生した清澄白河駅。東京メトロ半蔵門線の押上駅までの延伸に伴い半蔵門線の駅もでき、両路線が利用できる乗換駅となりました。

三菱を創業した岩崎家によって整備された回遊式庭園の都立清澄庭園や、江戸時代の深川の街並みを想定復元した展示などが魅力の深川江戸資料館など、文化や歴史を感じられるスポットが多数あるところが清澄白河エリアの魅力です。またインターナショナルスクールがあり、さまざまな国籍の児童生徒を見かける街でもあります。

清澄白河エリアは最近、「おしゃれなカフェの街」としての認知が高まりつつあります。2015年にアメリカ西海岸で人気のブルーボトルコーヒーが日本での初出店地として清澄白河を選んだことがきっかけとなり、倉庫をリノベーションしておしゃれな空間を演出したカフェなど面白いお店がたくさん生まれました。近年は北欧雑貨やアンティーク雑貨などを扱う個性的な雑貨店も増えました。

清澄白河は下町情緒と新しい文化が融合した魅力的な街です。カフェ巡りや雑貨店巡り、庭園散策など、さまざまな楽しみ方ができます。

江東区の面積は約40㎢で、23区内では6位の面積です。2023(令和5)年1月現在の人口は約53万人で23区中8位です。鉄道路線やバス路線が発達し、都心部へのアクセスのよさは江東区に住む最大のメリットでしょう。

現在地下鉄8号線(有楽町線)の延伸計画が動き出しています。豊洲駅から東陽町駅を経由し、住吉駅に至る区間を整備し、〈豊洲~東陽町〉間と〈東陽町~住吉〉間に(仮称)枝川駅と(仮称)千石駅の2つの中間新駅が2030年代半ばに開業予定です。区内の南北の移動がますます便利になります。

江東区は特に湾岸エリアで豊洲市場や有明ガーデンなどの大型商業施設がオープンし、新たな都市拠点として生まれ変わっています。今後も、高層マンションやオフィスビルの建設が進んでおり、国際的なビジネス拠点としても発展していくことが期待されています。

富岡八幡宮や深川不動尊、亀戸天神社、深川江戸資料館など歴史を感じられる観光スポットも多いですが、将来的な発展も期待できます。その利便性の高さから今後も高い人気を保っていくものと思われます。

公開日:2024年2月9日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの渡部です。

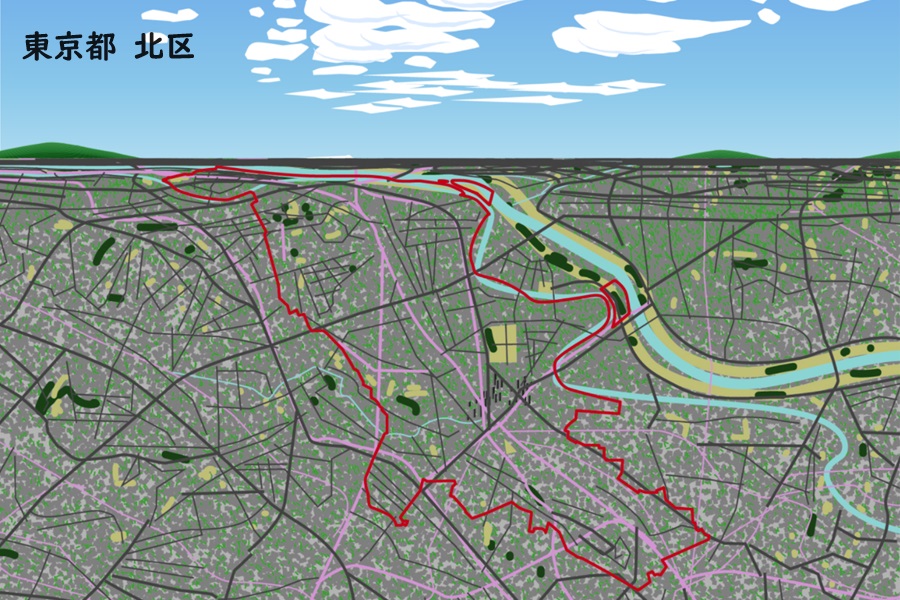

REDSエージェントがご紹介する【東京の街】シリーズ。今回は東京都北区をご紹介します。

方位を端的に表す「北」が区名となっている北区。北はJR埼京線の浮間舟渡駅のあたり、南は山手線西日暮里駅の西側、文京区千駄木と接しています。南北に長い区です。

北区の区名が決定したのは1947(昭和22)年、旧王子区と滝野川区の合併によって誕生しました。当初は「城北区」「京北区」「飛鳥山区」「赤羽区」なども区名の候補に挙がっていたとされています。

緯度的に北区よりも北側には足立区があります。板橋区の最北のエリアも若干ですが北区よりも北にあります。よって「23区最北の区=北区」ではありません。大阪市にも行政区として北区がありますが、こちらも大阪市の最北の区ではないそうです。

北区は新河岸川の北側にある浮間地区を除き、おおむね京浜東北線の線路の東側が低地、西側が台地になっています。

台地部分は旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代の遺跡が発見されており、古くから人が住み集落が形成されていました。低地部分は縄文時代の頃は現在の上中里の辺りまで東京湾の海が広がっており、縄文時代の「水産加工場」として知られる大規模な「中里貝塚」がありました。

台地部分も低地部分もおおむね農村地帯でしたが、近世以降、岩槻街道(日光御成道)や中山道の整備に伴い、町が形成されていきます。徳川吉宗によって王子飛鳥山に桜が植栽され、上野、品川の御殿山などとともに桜の名所としてにぎわいました。

明治時代以降は「抄紙会社」(現在の王子製紙の前身)、「鹿島紡績所」(民間初の紡績工場と言われています)などが王子・滝野川地域に作られ周辺に工場が集積していきます。また荒川放水路が昭和初期に完成し、河川周辺に工場立地が進みました。昭和以降は特に赤羽エリアに陸軍関係の施設が多く建てられ軍需工場も集積、「軍都」の様相を呈していました。このように軍事施設が多かったことから、太平洋戦争では戦災の被害が大きくなりました。

戦後は軍事施設の跡地に大規模な集合住宅が建設され、戦災や疎開で減少していた人口が急激に上昇していきます。1985年の埼京線開通、1991年の地下鉄南北線開通など交通施設の整備が進み利便性が向上、工場の跡地に大規模マンションが建設されるなど、住宅地として発展してきています。

東京都北区の地質は、大きく分けて台地と低地の2つに分けられます。

北区の台地部分は、武蔵野台地の北縁部に位置しています。台地の標高は海抜20メートル前後で、比較的平坦な地形となっています。台地の主要な地層は関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。関東ローム層は、上部のローム土(赤土)と下部の凝灰質粘土に大別されますが、自然堆積したローム土は安定しており比較的大きな強度が期待できるため、表土部分に注意すれば住宅地盤として良好な場合が多いです。

北区の低地は海抜3~5メートルで、ほぼ平坦な地形となっています。低地の主要な地層は沖積層と呼ばれる砂や泥で構成されています。沖積層は、もともと海底や河川敷にあった地層が地殻変動や堆積作用によって陸上に隆起したものです。

低地には、新河岸川などの河川が流れています。これらの河川は、洪水などの被害をもたらす可能性もあります。

(写真はイメージです)

北区は、歴史と文化が豊かな街であり、多くの観光スポットや商業施設が集まっています。また、都心へのアクセスも良好です。特に区内には23区最大の10のJRの駅があり、交通の利便性は特筆すべきものがあります。

北区の人気の街を4つご紹介させていただきます。

王子は、JR京浜東北線、東京メトロ南北線、都電荒川線(東京さくらトラム)が乗り入れており、都内各地へのアクセスが良好です。また、王子神社や飛鳥山公園など、歴史的・文化的なスポットも多く、観光や散策にも人気の街です。

飛鳥山公園は渋沢栄一ゆかりの公園で、2024年に新1万円札の肖像画に採用されることでさらににぎわうことが予想されます。北区役所も王子本町にあります。王子駅近くには古楽を中心とした音楽祭「北とぴあ国際音楽祭」で知られる複合文化施設【北とぴあ】があります。王子駅のそばにある「音無親水公園」は、江戸時代に歌川広重が名所江戸百景で描いた景勝地で、「かつての渓流」を取り戻すべく東京都が整備。「日本の都市公園100選」にも選ばれています。

JR埼京線、湘南新宿ライン、上野東京ラインが乗り入れる赤羽駅は、私鉄や地下鉄との乗換駅ではありませんが、「他社線への乗換駅でない駅(JR東日本の路線しか通っていない駅)」として、乗降客数は1位とされています。乗換なしで新宿まで約20分、池袋まで約15分、東京駅まで約30分で行くことができる交通の利便性の高さが魅力です。

赤羽駅周辺には、居酒屋や飲食店、カラオケ店などが軒を連ねています。また、赤羽は「せんべろの聖地」としても知られており、安くて美味しい居酒屋がたくさんあります。スーパーマーケットやドラッグストア、家電量販店などの商業施設が集まっており便利です。また、赤羽東口商店街や赤羽西口商店街など、活気あふれる商店街も魅力です。

十条は、北区の中央部に位置するエリアで、最寄り駅はJR埼京線の十条駅・JR京浜東北線の東十条駅です。十条駅周辺は、商店街やスーパーマーケットなどの商業施設が集まっており、生活に便利なエリアです。十条銀座商店街は全長約1.5kmの商店街で約300店舗のお店が軒を連ねています。

十条駅と東十条駅は徒歩で10分程度の距離です。両駅を徒歩利用できる立地は希少性が高く(エリアとしては広くはありませんが)人気が高いです。

田端は山手線・京浜東北線の駅で、その交通利便性の高さから人気があります。芥川龍之介、室生犀星、菊池寛、萩原朔太郎といった多くの文人や芸術家が集まった街として知られています。田端文士村記念館や田端文士村通りなど、歴史と文化を感じられるスポットが数多く残されています。

荒川田端緑地や田端公園などの公園も多く、自然豊かな環境も魅力です。田端は、歴史と文化、自然、都心へのアクセスなど、さまざまな魅力を兼ね備えた街です。

JR赤羽駅の南西側の台地部分の住宅地である西が丘地区は、国立スポーツ科学センター、ナショナルトレーニングセンターなどのスポーツに関連する施設があることで知られています。

戦前の時期に周辺に軍事施設が多かったためか、かつて西が丘には海軍住宅があり、碁盤の目状に街区が整った住宅地が整備されました。世田谷の奥沢、練馬の大泉学園、中野の東中野など、戦前に軍事関係者と関係が深かった街は現在でも定評のある住宅地が多く、どこか街並みにも共通点があるような気がします。西が丘も桜並木がある整然とした街並みが特徴で安定した人気があります。

北区の面積は20.61㎢、23区内では第11位の面積です。令和5年1月現在の人口は35.2万人で23区のランキングで第11位です。

北区は交通利便性が高いことが将来性の強みです。JR京浜東北線やJR埼京線、東京メトロ南北線などが乗り入れており、都心への通勤・通学も便利です。また、首都高速道路も通っており、車での移動もしやすい環境です。また自然環境にも恵まれていて、荒川や隅田川などの河川や、飛鳥山や王子神社などの緑豊かなエリアがあり、都会でありながらも自然を感じられる暮らしができます。

赤羽エリアが「穴場」として取り上げられることも多いですが、赤羽エリアだけではなく、北区は全体的に「まだまだ安い」と感じさせる場所も多く、今後スポットライトが当たる機会が多くなると予想しています。

北区の将来、明るいと思います。

公開日:2024年1月2日

REDSエージェント、宅建マイスターの渡部です。REDSエージェントがご紹介する【東京の街】シリーズ。

今回は東京都葛飾区をご紹介します。

(写真はイメージです)

【葛飾】という地名は古代にまで遡る古いものです。

万葉集に、

「勝鹿(葛飾)の 真間の井見れば 立ち平し 水汲ましけむ 手児奈し思ほふ」

~『万葉集』巻第9 高橋虫麻呂~

という歌があるそうです。

東京の葛飾区ではなく現在の千葉県市川市真間についての歌ですが、地名としての「葛飾」はかなり古いものであることが分かります。

古代律令国家の時代の下総国は現在の千葉県の北部、茨城県南西部、東京都東部となる範囲にありましたが、その西端に「葛飾郡」がありました。葛飾郡は現在の東京都墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区、千葉県市川市・船橋市西部、北は埼玉県杉戸町、茨城県五霞町の範囲に及んでいました。

千葉県の市川市・浦安市・松戸市・流山市・我孫子市・柏市などのエリアを【東葛地域】と呼びますが、「東京の葛飾区から見て東側のエリアである」という理由でこう呼ばれるわけではありません。おおむね旧江戸川を境に東側のエリアが「東葛飾郡」、西側のエリアが「葛西郡」とされていた時代があり、東葛飾=東葛です。

「葛西」と言えば、東西線の葛西駅、西葛西駅など現在は江戸川区の地域ですが、この時代の「葛西」は現在の葛飾区と江戸川区の全部、墨田区の一部を含んだ広い地域でした。西葛飾=葛西です。葛飾はもともと広い地域の名称で、現在の東京都葛飾区もその一部でした。

こうした経緯から、例えば「葛飾小学校」という小学校は葛飾区と千葉県船橋市にあります。船橋市には「葛飾町」がありますし、地域の歴史を感じることができます。「葛飾」の語源については様々な説があるようですが、「葛(カズラ)が繁り、それに飾られた土地」であるから、という説が有力なようです。

葛飾区は、古くから豊かな水源に恵まれた農村地帯として栄えてきました。平安時代末期から鎌倉時代にかけては、葛西氏が支配し、「葛西御厨」と呼ばれる伊勢神宮に寄進された荘園を形成していました。江戸時代になると、幕府直轄の農村地として整備され、葛西用水や上下之割用水などの灌漑用水が開削されました。

明治時代になると、鉄道の開通や工業の発展により、葛飾区も急速に発展していきました。特に、中川や江戸川などの河川沿いには、化学工業や食品工業などの工場が集積。第二次世界大戦後は、人口の増加とともに、住宅地や商業地が拡大していきました。

葛飾区は、全域が低地と微高地(自然堤防)で構成されています。低地部は、荒川・中川・江戸川の過去幾度かの氾濫によって発達した氾濫低地で、部分的に東京湾(以前はかなり内陸に入り込んでいた)を由来とする海岸低地性の地形(砂分が多い)が混在しているとも言われています。

地表には河川が形づくった地形が多く残されており、また、葛飾区の全域には沖積層が厚く堆積しています。葛飾区の地下水位は一般に比較的高く、地域にもよりますがおおむね地下1~3m程度に存在している場合があります。地下水位が高いため、軟弱な粘土やシルトが厚く分布しており、長期的な沈下(圧密沈下)が問題になっている場所が多く、適切な基礎補強策が必要となる場合があります。建築や土木工事を行う際には、地質調査を実施し、適切な対策を講じる必要があります。

葛飾区は「下町情緒あふれる地域」ですとか「昔ながらの人情味溢れた地域」などと形容されることが多いです。漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(葛飾区亀有)や映画『男はつらいよ』シリーズ(葛飾区柴又)の舞台になっていることでも有名です。再開発も進んでいますが、昔ながらの商店街などが残っている地域も多いです。そんな葛飾区からいくつかの街をご紹介させていただきます。

JR総武線の快速と各駅停車が停まる新小岩駅は、区内で最も乗降客数の多い駅です。駅南側には「新小岩ルミエール商店街」「新小岩銀座商店街」「新小岩ドリームウェィ商店街」などがあり、多くの商店で賑わっています。

新小岩は住宅ローン専門の金融会社ARUHIが主催する【ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞】2023年度で、関東地区で第3位になりました。審査基準のうち、「発展性」「交通の利便性」で高い評価を受けました。現在駅周辺では大掛かりな再開発計画が進んでおり、より一層街の魅力が高まることが期待されます。

JR常磐線の停車駅亀有エリアは葛飾区内でも有数の商業地域です。長期間にわたった南口の再開発が完了し、イトーヨーカドーや多目的ホール「かめあり リリオ・ホール」ができました。さらに大型ショッピングモール「アリオ亀有」ができ、活況を呈しています。

再開発エリアを離れると個人商店からなる商店街が充実しています。近代的な街の魅力と昔ながらの商店街の人情を感じられる街です。

京成電鉄の本線・金町線・成田空港線と北総鉄道の北総線が乗り入れている京成高砂駅。京成線の中核的な駅で、その交通の利便性は高いです。特に成田空港や羽田空港へのアクセスが良いので空港をよく利用される方にはお勧めしたいエリアです。

新小岩や亀有のようなJR駅に比べると商業地域の面積は小さいですが、駅周辺には大きなスーパーマーケットがあります。少し駅から離れると閑静な住宅地となっています。

JR常磐積金町駅と、京成金町線京成金町駅からなる金町エリア。再開発により駅前が整備され、南口にはタワーマンション内に葛飾区立中央図書館があります。駅周辺に大型の商業施設があり、少し離れると東京23区内に最大規模の面積を誇る都立水元公園があります。

マンションが増えて新規に移住する世帯が増えています。また金町といえば「金町浄水場」が有名です。江戸川の水を取水して浄化し、都内約250万人に水を供給しています。

葛飾区の面積は約34.8㎢で、23区内では第7位の面積です。令和5年1月現在の人口は約46.4万人で23区のランキングで第9位です。

葛飾区は程よい都心からの距離と水や緑の多い環境から、ファミリー層を中心に今後も安定した需要を保ち続けるでしょう。

第二次世界大戦では区内の多くのエリアが戦災を免れたため、被害の大きかった墨田区、台東区、江東区などから多くの人々が移住してきて、現在につながる葛飾区の「下町の気風」が育ったとも言われています。漫画やアニメ、映画でも描かれてきた葛飾区の【下町情緒】は区の歴史的・文化的な資産であり、今後そうした資産を保護し、発展させ、継承しながら街の魅力度を高めていくことが期待されます。

公開日:2023年11月25日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの渡部です。REDSエージェントがご紹介する【東京の街】シリーズ。今回は東京都大田区をご紹介させていただきます。大田区で不動産探しを検討される方に役立てば幸いです。

(写真はイメージです)

大田区の区名は、昭和22(1947)年に当時の大森区と蒲田区が合併して誕生したことに由来します。両区の旧町名から一文字ずつ取って命名された合成地名です。

かつては手書きで住所などを書こうとするときに、大田区は「大=大田」だったか「太=太田」だったか? と迷うことがありました。しかし大森の「大」に由来することを知ってからは一切迷わなくなりました。

大田区の歴史は、古くから人々が暮らしていた大森貝塚の時代(縄文時代)までさかのぼります。江戸時代には、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来で賑わい、海岸部では海苔の養殖が盛んに行われました。

明治時代に入ると、日本初の鉄道である新橋・横浜間の鉄道が開通(明治5年)した4年後に大森駅が設置され、交通の要衝となりました。その後、京浜電気鉄道(現・京急本線)も開通したことで、蒲田駅周辺は商業・工業の中心地として発展しました。

大正・昭和時代には、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成しました。また、高地部には田園調布などの高級住宅街が開発されました。

戦後は、羽田空港の開港により、国際空港として世界中から多くの人々が訪れるようになり、区の経済・文化の発展に大きく貢献しています。

大田区の地質は、大きく分けて2つの地層で構成されています。

1つは武蔵野台地を形成する地層です。武蔵野台地は、約2000万年前から約1000万年前にかけて、関東ローム層が堆積して形成された台地です。大田区の武蔵野台地は、比較的平坦な地形で、関東ローム層の厚さは平均約20mです。

もう1つは多摩川の堆積物で形成される地層です。多摩川は、約100万年前から現在にかけて、大田区の南東部を流れており、その堆積物によって、三角州や海岸低地が形成されています。三角州は、多摩川の河口部に堆積した砂礫や泥で形成される地形で、大田区の羽田空港周辺や、東海道新幹線の線路沿いに広がっています。海岸低地は、海岸線に沿って堆積した砂や泥で形成される地形で、大田区の海岸部に広がっています。

大田区の地盤は、全体的に安定していますが、三角州や海岸低地では液状化の可能性がある地域があります。

大田区は、さまざまな特色を持つ地域が点在しています。それぞれの地域に個性があり、多様な魅力にあふれています。また大田区は地域全体が交通の利便性に優れています。JRや京急、東急などの鉄道が乗り入れており、都心へのアクセスも良好です。また、羽田空港へのアクセスも良好で、国内外の旅行や出張にも便利です。

そんな大田区の人気の街をいくつかご紹介させていただきます。

渋沢栄一などが設立に関わった田園都市株式会社が1923(大正12)年8月から分譲を開始した都内を代表する高級住宅地です。駅西側の3丁目あたりの整然としてかつ、ゆとりのある街の造りは、宅地分譲や都市開発がスタートした当初の理想の高さを感じさせます。土地勘がない方は「田園調布は世田谷区」と認識されていることがありますが、玉川田園調布エリアを除いて田園調布とつく住所は大田区内にあります。

先ほど触れたように明治9(1876)年に開業した「大森駅」を中心に発展したエリアです。

大森はJRの線路を挟んで海側と山側に分かれます。海側には町工場が集積し、住宅と共存共栄を図っています。また、都内で初めての区立海浜公園となる「大森ふるさとの浜辺公園」があり、浜辺での磯遊びや23区で最大級の長さを誇るローラー滑り台を楽しむことができます。山側は「山王」アドレスで歴史のある邸宅地として知られています。

「久が原台」という台地上の碁盤の目のようにきれいに区画整理された久が原エリアは田園調布や大森山王ととともに区内有数の高級住宅地とされています。場所にもよりますが道路幅が広く平坦な場所も多いです。「高級住宅地」にありがちな威圧感は、それほど感じさせない印象です。昔から人間が住むのに適していたのか、弥生時代の「久が原遺跡」などが見つかっており、出土した遺物は大田区立郷土博物館に展示されています。

羽田空港にも近い、大田区を代表する商業地・繁華街が蒲田です。平成10(1998)年に区役所が大森(大田区中央)から現在の蒲田駅前に移転し、行政の中心も蒲田に移っています。区の中心地なので利便性は高く不動産の取引も活発です。

戦前には「松竹蒲田撮影所」があり映画の街として発展しました。サイレントからトーキーへの移行期に「町工場の騒音が撮影に支障がある」という理由で撮影所は大船に移転し、跡地には「大田区民ホールアプリコ」が立っています。

大田区の面積は23区特別区内で最も広い約61.86㎢、令和4(2022)年11月現在の人口は約74万人で23区第3位です。面積は、かつて世田谷区が23区最大だったのですが、羽田空港沖合の埋立工事によって面積が拡大し順位が逆転しました。「海に面した区」ならではですね。

大田区は都心部や羽田空港へのアクセスのよさから、区全体で将来も高い人気・需要が見込まれます。広い区で地域によって個性が全く異なるので、土地勘のない方はよく情報を収集し、実際に歩いてみることをお勧めします(これはどの地域についても言えることです)。区内東側のもともと海だったエリアは工場が多く、土日に不動産会社に案内され現地を確認するだけではなく、「平日の操業音はどうか?」という視点も持ちたいところです。

武蔵野台地のエリアは環境のよい住宅地ですが、地形が複雑で起伏に富んでいる場所が多いです。「こんなに坂が多いとは知らなかった!」という声もよく聞きます。車で回るのも効率が良いですが、やはりご自身の足を使って歩かれることをお勧めしたいです。

羽田空港の機能強化が進められ、大田区は国際的な玄関口として、ますます注目を集めるようになります。また、空港周辺の再開発も進められており、新たなビジネスや文化の発信地として、大田区の役割はますます大きくなっていくと思います。

公開日:2023年10月19日

REDSエージェント、宅建マイスターの渡部です。弊社・REDS不動産流通システムは1都3県を営業エリアとしており、特定の狭い地域で営業する多くの不動産会社とは異なり営業エリアがとても広いという特徴があります。

そんな広域営業の不動産会社だからこそ分かる、各地域の特徴や魅力。第1回の足立区、第2回の荒川区、第3回の板橋区に続き、4回目の今回は【江戸川区】について紹介します。

(写真はイメージです)

江戸川区の区名は、区の東端を南北に流れる「江戸川」からそのまま採られました。現在の江戸川区は、江戸川のほかにも、荒川、新中川、旧中川など、多くの川が流れる水辺の街です。区内には、葛西臨海公園や都立葛西海浜公園、葛西臨海水族園など、水辺を活かした観光スポットも数多くあります。葛西海浜公園は都内で唯一のラムサール条約湿地です。

江戸川区では縄文・弥生・古墳時代の貝塚などの遺跡が発掘されており、古代から人が住んできたことが分かっています。ただ区の南部地域は海または湿地帯で、人が居住するようになったのはかなり後の時代からのようです。

中世には、「下総国葛飾郡」の一部として、武蔵国と下総国を結ぶ水運の要衝として栄えました。江戸時代の江戸川区は、江戸城の水源として利用された江戸川の沿岸部に水田や畑が広がる農村地帯でした。また、江戸湾に面した地域では、漁業も盛んに行われていました。

明治時代以降、江戸川区は東京の近郊地域として急速に発展しました。鉄道や道路の整備により交通の便が向上したことで、多くの人が江戸川区に移住し、住宅地や工場が増えていきました。

昭和以降は、区内の河川の改修や埋め立てが進められ、宅地や工業用地が拡大しました。また葛西臨海公園や葛西臨海水族園などの大型レジャー施設が開業し、江戸川区は東京を代表するベッドタウンとして発展しました。

区内全域が低地となっている江戸川区は、荒川・江戸川など河川の氾濫や蛇行によって形成された氾濫低地と、東京湾を由来とする海成の海岸低地とに分類されます。

江戸川区は、地下水の過剰なくみ上げによる地盤沈下が大きな問題となっています。区内では1960年代から1970年代にかけて、地下水のくみ上げ量が増加し、地盤沈下が急速に進行しました。その後、地下水のくみ上げ規制が行われ、地盤沈下は沈静化傾向にあります。

江戸川区は地盤沈下に加えて、液状化のリスクも高い地域です。液状化とは、地震などの振動によって地盤が液状化することで、建物が倒壊するなどの被害が発生する現象です。区内では氾濫低地を中心に液状化の危険性が指摘されています。

江戸川区は2023(令和5)年度も待機児童ゼロを実現するなど、子育て環境が充実している自治体として知られています。住人の高齢化は東京のどの自治体でも課題となっていますが、江戸川区は年少人口割合、1世帯当たりの人口といったデータでも23区中でトップレベルの数字を記録しています。広い区ですが、歩いていると確かに子連れのご家族を見かけることが多い印象があります。そんな江戸川区の人気エリアをいくつかご紹介します。

船堀は区の東部に位置する街で、都心へのアクセスが良好なことからベッドタウンとして人気があります。また再開発が進んでおり、新しい商業施設や住宅が続々と誕生しています。

知名度はあまりないかもしれませんが、「船堀タワー」と呼ばれることもある駅前の「タワーホール船堀」は、展望台のあるタワーとしては東京スカイツリー、東京タワーに次いで都内で3番目の高さを誇り、「東京3大タワー」とされることもあります。映画館やホールも併設しています。

小岩は区の北部に位置する街で、下町情緒が残る街並みが魅力です。また、商店街も充実しており買い物や飲食に便利です。JR総武線の小岩駅と、京成電鉄の京成小岩駅があります。小岩駅はJR駅らしいロータリーがあり商店街が充実しています。

小岩駅は区内に所在する駅では最大の乗降客数を誇る駅です(ちなみに隣の新小岩駅は葛飾区に所在します)。京成小岩はより小規模な駅ですが、周辺は閑静な住宅地で、特に北小岩地域の一部は区画が整い整然とした住宅地で、雰囲気のよさが魅力です。

葛西は東京メトロ東西線葛西駅のエリアです。葛西の魅力はなんといっても大型レジャー施設がそろっていることです。葛西臨海公園には日本最大級の水族館である葛西臨海水族園や、日本庭園、遊園地などがあります。このほか、東京メトロ東西線は都心へのアクセスは良好です。

また葛西エリアはインド系の方々が比較的多く住んでおり、大きなコミュニティがあります。本場のインド食材を販売するお店などもあります。

瑞江は都営新宿線瑞江駅のエリアです。駅周辺にスーパーや銀行などがとても多く、便利です。この辺りのエリアは区画整理がしっかり行われており、歩道が整備された歩きやすい道路が多いです。ファミリー層の多い住宅地で、付近の河川敷には広大な公園や運動施設が整備されており、ジョギングやサイクリングなどを楽しむことができます。また、農地も多く、小松菜などの農産物も有名です。どこかのんびりとした郊外型の住宅地で、バランスの取れた住みやすい街だと思います。

江戸川区の面積は約50㎢、人口は約69万人です。これは特別区23区のランキングでどちらも4位で、広い面積の区域に多くの住人が住んでいるのが江戸川区といえます。子育て支援が充実していることからファミリー層に人気があり、都心部への程よいアクセスもあって(政策やイメージに変化がなければ)将来も人気を集めそうです。

城東エリア全般に言えることですが、江戸川区は水害などの災害リスクは比較的高く、他地域から移住する場合はハザードマップで避難所の位置を把握しておくなど、十分に注意を払いたいところです。ただ、災害リスクがゼロの地域はこの世にありません。どれだけ安全な場所であっても勤務先へ通勤不可能なところに住むことはできません。リスクの大小を把握しつつ、利便性や環境など、その他の要素と総合的に検討していきたいですね。

海と河川に囲まれた水辺の街、江戸川区。環境のいいところが多いのでぜひ実際に散策してみてください。

公開日:2023年9月15日

REDSエージェント、宅建マイスターの渡部です。弊社・REDS不動産流通システムは1都3県を営業エリアとしており、特定の狭い地域で営業する多くの不動産会社とは異なり営業エリアがとても広いという特徴があります。

そんな広域営業の不動産会社だからこそ分かる、各地域の特徴や魅力。第1回の足立区、第2回の荒川区に続いて、第3回の今回は【板橋区】をご紹介します。

板橋区の区名の由来は、石神井川にかかる橋「板橋」からきていて、約800年前の鎌倉時代から地名として使われているそうです。江戸時代には中山道の宿場名に使用され、江戸四宿(新宿・品川・千住・板橋)のひとつとして世に知られました。明治以降に町名として採用され、昭和7年の板橋区誕生の時に区名となりました。

この「板橋」は現在でも仲宿商店街の端っこに、立派に架かっています。

現在の板橋区周辺には約3万年前の旧石器時代から人が住んでいたと言われます。縄文・弥生・古墳時代の遺跡も多く発見されており、古くから人々が生活していたことがうかがえます。

中世には、武蔵千葉氏が赤塚城・志村城を居城とし、板橋地域は「赤塚郷」と呼ばれるようになりました。また、この頃に熊野神社や松月院などの神社仏閣が建立されました。

江戸時代になると、板橋宿が中山道の宿場町として栄えました。また、加賀藩の下屋敷(現在の加賀一・二丁目と板橋四丁目の全域と、板橋一・三丁目の一部)が置かれ、板橋は江戸城と加賀藩の拠点となる重要な場所となりました。この下屋敷は21万8千坪を超える広大な広さで、江戸に所在するすべての大名屋敷の中でも最大の面積を有していたとされています。

明治以降、板橋は荒川の水運を活かし近代工業の発展とともに急速に発展しました。鉄道の開通や市電の敷設により交通網が整備され、人口も増加しました。また、加賀藩下屋敷の跡地に東京第二陸軍造兵廠(板橋製造所)が開設され、軍事都市としても栄えました。

1932年、板橋区は東京市の区の一つとして誕生しました。1947年には特別区に移行し、現在に至ります。

板橋区の地質は、おおむね武蔵野台地と荒川低地に分けられます。

武蔵野台地は、約1万年前に噴火した火山の灰が積み重なって形成されました。そのため、関東ローム層と呼ばれる火山灰土が厚く堆積しています。関東ローム層は、土壌として良好で、農業や住宅地として利用されています。区内の南部の地域が該当します。

荒川低地は、荒川の氾濫によって形成された沖積低地です。そのため、砂や泥などの堆積物が層状に堆積しています。荒川低地は、農業や住宅地として利用されていますが、洪水などの被害を受けやすい地域でもあります。区内の北部の地域が該当します。

北部と南部と書きましたが、おおむね首都高速道路5号線を境に地質が変わると考えてよさそうです。5号線より北の都営三田線のエリアから南に移動すると坂があり、地形・地質が変わることを実感できると思います。

板橋区内には多くの人気の街があります。いずれも都心部へのアクセスが良好で、単身者からファミリー層まで幅広い層から人気を集めています。いくつかご紹介します。

東武東上線で池袋駅から3つ目の「大山」駅周辺のエリアです。都内有数の巨大商店街「ハッピーロード大山商店街」が有名です。池袋へのアクセスの良さと買い物の便利さが人気。物価は低めで暮らしやすいところですが、街の人気は高く地価は高めです。豊島区寄りの地域でもあり、池袋が拠点の方には特にお勧めしたいエリアです。

東武東上線「ときわ台」駅周辺のエリアです。昭和初期に東武鉄道によって開発・分譲された駅北側の常盤台分譲地は、クルドサック(袋小路)やロードベイ(張出道路)を使用した優美なアーバンデザインで知られ、区内を代表する高級住宅地となっています。

「昭和初期に開発された田園調布、成城学園、常盤台-これを超える高級住宅地は今日、首都圏を見渡してもなかなか存在しない。この中で都市設計、都市デザインの観点から見て最も美しく、優美にデザインされた住宅地は常盤台である(『東京都市計画物語』越澤明)。」

都市計画の専門家の先生にこのように評される常盤台は、独特の魅力を備えた特色のある街並みが魅力です。

東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線「成増」駅周辺のエリアです。東武東上線の急行で池袋駅から1駅、約10分の所要時間です。副都心線の利用で渋谷駅にも乗り換えなしでアクセス可能です。

駅周辺には、商店街やコンビニエンスストア、食料品売り場が24時間営業のスーパーがあるので、買い物にも困りません。駅徒歩圏の住宅街は閑静でファミリー層に人気があります。ハンバーガー・チェーンのモスバーガーの1号店は成増にあります。

「板橋区の歴史」のところでご紹介したように、旧加賀藩の下屋敷があったエリアです。東京家政大学や帝京大学板橋キャンパス(帝京大学附属病院)、資生堂美容技術専門学校などがあり文教地区の雰囲気があります。

桜並木のある石神井川に沿って緑豊かな公園が点在し、ゆとりのある落ち着いた住環境が魅力です。ファミリー層向けのマンションがある地域で、安定した人気があります。加賀は特定のマンション名を挙げて物件をリクエストされるお客様が多い印象があります。北区エリアの王子や十条にも近いエリアです。

板橋区の面積は約32平方キロ、人口は約58.5万人です。これは特別区23区のランキングでそれぞれ9位、7位となっています。面積でも人口でも僅差で一つ上の順位にいるのが杉並区で、区の規模としては杉並区に非常に類似しているといえます(杉並区は面積約34平方キロ、人口約58.9万人)。板橋区に縁がない方は、「意外と大きい」「人口が多い」と驚かれる方もいます。

高島平地区など、高齢化が課題とされるエリアもありますが、高島平を含めた都営三田線エリアは白金高輪駅から品川駅への都営三田線・南北線の延伸の計画により新たな住人の移住が期待できるなど、地域にプラスのニュースも出てきております。

地域ごとの特性は異なりますが、基本的には庶民的で、肩ひじを張らずに穏やかに暮らせるエリアが多いでしょうか。板橋区は都心部へのアクセスも良好で生活施設も整っているところが多いので住んでいる方の満足度も高い印象があります。

板橋区は、さまざまな魅力にあふれた街です。自分のライフスタイルや好みに合わせて、自分にぴったりのエリアを見つけてみてください。

最終更新日:2023年8月21日

公開日:2023年8月12日

REDSエージェント、宅建マイスターの渡部です。

弊社・REDS不動産流通システムは1都3県を営業エリアとしており、特定の狭い地域で営業する多くの不動産会社とは異なり営業エリアがとても広いという特徴があります。そんな広域営業の不動産会社だからこそ分かる、各地域の特徴や魅力。

第1回の足立区に続いて、今回は荒川区をご紹介させていただきます。

(写真はイメージです)

荒川区の名前は、東京東部を流れる大規模河川で日本一広い川幅を持つ「荒川」が由来のようです。

ただ、有名な話ですが、現在の荒川区内には荒川は流れておりません。区域の北側から東側にかけて流れている河川は隅田川です。

「荒川が流れていないのになぜ荒川区?」と思いますよね。現在区内を流れる「隅田川」は、荒川放水路が完成する前は「荒川」と呼ばれていました。放水路が完成しそちらが本流として「荒川」という名称になり、旧荒川は隅田川に名を変えます。こうして区内からは荒川が消え、名称としての荒川区だけが残る形になりました。

この放水路の事業は1913(大正2)年から1930(昭和5)年にかけて17年がかりの難工事で、大正期を代表する治水事業のひとつとされています。

荒川区の歴史は、旧荒川(現隅田川)の水運に大きく影響を受けています。古くから人々の生活に水運は欠かせないものであり、平安時代にはすでに石浜・橋場付近に「隅田の渡し」が置かれていたと推定されています。

また、水運は江戸時代の荒川区にも大きな影響を与えました。徳川家康が江戸に入部した後、文禄3(1594)年に千住大橋を架け、千住下宿(しもじゅく)は江戸の玄関口としてにぎわいました。

荒川区が誕生したのは昭和7(1932)年。南千住、三河島、尾久、日暮里の町が合併して誕生しました。戦前は水田や畑が広がる田園地帯でしたが、戦後には急速な都市化が進みました。現在では、住宅地や商業地、工業地帯が混在する多様な顔を持っています。

荒川区の地質は、関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。関東ローム層は、上部のローム土(赤土)と下部の凝灰質粘土に大別されますが、自然堆積したローム土は安定しており、比較的大きな強度が期待できるため、表土部分に注意すれば住宅地盤として良好な場合が多いです。

荒川区の地盤は、全体的に平坦な地形で、標高はおおむね海抜10~20メートル程度です。地盤の強度は、北部や東部に比べて南部や西部の方がやや弱い傾向です。南部や西部はかつて旧荒川(現隅田川)の河口付近であり、川の流れによって地盤が削られたためです。住宅地盤として良好な場合が多いですが、一部の地域では地盤沈下や液状化のリスクがあります。

荒川区の面積は10.16平方キロメートルと23区では2番目に小さい区です。しかし区内の公共施設は充実しています。例えば区内に5カ所の区立図書館、2カ所の図書サービスコーナーがあります。文化総合講座やコンサート・朗読会などの会場ともなる「区立町屋文化センター」、水泳の北島康介さんが通ったことで知られる「荒川総合スポーツセンター」(現在のプロ野球・千葉ロッテマリーンズの前身にあたる毎日大映が本拠地を置いていた野球場「東京スタジアム」の跡地)などもあります。

荒川区には多くの人気の街があります。昔ながらの下町風情が味わえる街、大規模開発で生まれ変わった街など、それぞれ特徴があります。いくつか紹介します。

町屋は、荒川区の北部に位置する街です。京成電鉄本線町屋駅、東京メトロ千代田線町屋駅が利用できます。町屋駅には都営バスのターミナルもあり、都内各地へのアクセスも良好です。町屋は、住宅地や商業地、工業地帯が混在する多様な顔を持っていて、八百屋さんや肉屋さんなど昔ながらの個人商店が残っており下町的な情緒が味わえる街です。

南千住は荒川区の東部エリアで、南千住駅はJR常磐線・つくばエクスプレス・東京メトロ日比谷線を利用でき、利便性の高さが魅力です。特に駅の東側、4丁目や8丁目は、旧国鉄の用地や工場跡地の再開発によって大規模マンションが立ち並ぶ集合住宅街に生まれ変わりました。

三井不動産が運営する大型商業施設「LaLaテラス南千住」や広域避難場所にも指定されている都立汐入公園などがあり、いずれも休日はファミリー層で大変なにぎわいとなっています。

西日暮里は、JR京浜東北線・山手線・東京メトロ千代田線西日暮里駅がある街です。西日暮里には日暮里舎人ライナーの駅もあります。山手線の駅なので飲食店や商業施設は豊富で便利な街です。

西日暮里4丁目の高台には名門として知られる中高一貫校「開成中学校・高等学校」があることでも知られています。西日暮里4丁目の一部はかつて「日暮里渡辺町」と呼ばれた古い分譲地で、区画の整った落ち着いた住宅街となっています。

日暮里はJR京浜東北線・山手線・常磐線・京成電鉄本線・日暮里舎人ライナーの日暮里駅があるエリアです。日暮里駅は住所としては西日暮里にあり、駅の東側のエリアは東日暮里、「日暮里」という町名はありません。

日暮里(東日暮里)は歴史のある「繊維の街」として知られています。JR日暮里駅南口からすぐの日暮里中央通りに約1キロにわたって生地織物の店舗が軒を連ねる「日暮里繊維街」があります。手芸好きの方にはもちろん知られていますが、あまりご存じではない方もいるかもしれません。日暮里でないと入手できない素材がかなりあるようで、映画や演劇・TVなどの関係者に重宝されているらしいですね。

荒川区は小規模な自治体ですが、住宅地・工業地・商業地が混在し、多様な表情を見せます。地域ごとの特徴も比較的はっきりしているといえます。南千住エリアは再開発によって著しく人口が増え、地価が上昇しました。今後を見据えると、最終的には都市部へのアクセスのよさが評価され、さらに移住者が増えてくることもあると思います。荒川区をあまりご存じない方は一度足を運んで実際に歩いてみると様々な発見があると思います。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年6月10日

REDSエージェント、宅建マイスターの渡部です。

弊社・REDS不動産流通システムは1都3県を営業エリアとしており、特定の狭い地域で営業する多くの不動産会社とは異なり営業エリアがとても広いという特徴があります。

そんな広域営業の不動産会社だからこそ分かる、各地域の特徴や魅力。

今回は東京23区の一つ、【足立区】をご紹介させていただきます。

足立区の歴史は古く、縄文時代から人々が住んでいたとされています。

江戸時代には、千住宿が日光街道と奥州街道の宿場町として栄えました。

明治時代には、東京のベッドタウンとして発展し、現在は、住宅地、商業地、工業地が混在する区となっています。

足立区は、江戸時代以前は、武蔵国足立郡に属していました。

足立郡は、現在の東京都足立区、北区浮間、板橋区舟渡の一部、埼玉県北足立郡伊奈町、草加市の綾瀬川以西、川口市、戸田市、蕨市、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市西区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市の元荒川以南の地域に相当します。

江戸時代には、千住宿が日光街道と奥州街道の宿場町として栄えました。

千住宿は、江戸から約10kmの位置にあり、多くの人々が行き交う場所でした。

千住宿には、旅籠、商店、寺社仏閣などが多く立ち並び、活気にあふれていました。

千住は、あの松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅立ちの地としても知られています。

芭蕉は「おくのほそ道」の中で千住宿に立ち寄った際の様子を描き、以下の句を詠んでいます。

行春や鳥啼魚の目は泪

千住宿は、江戸時代の宿場町として栄えただけでなく、文学や俳句の世界にも多くの影響を与えました。

芭蕉の訪問以外にも、多くの文人や歌人が千住宿を訪れ、その風景や人々の生活を詠んだ作品を残しました。

また、千住宿は日光街道と奥州街道の交差点でもあり、この地を通る旅行者や商人が多く集まりました。

そのため、千住宿は賑わいと交流の場でもありました。

旅人たちが立ち寄る旅籠や、さまざまな品物が並ぶ商店、そして歴史ある寺社仏閣が千住宿を彩りました。

明治時代には、東京のベッドタウンとして発展し、現在は、住宅地、商業地、工業地が混在する区となっています。

足立区には、北千住駅、竹ノ塚駅、綾瀬駅などの主要駅があり、交通の利便性が高いです。

また、荒川、綾瀬川、中川などの河川が流れています。

足立区の地質は、古くから川が流れ、海が広がっていたため、軟弱な土壌が多くなっています。

また、足立区は、関東平野の中央に位置し、標高が低いため、地震や洪水などの自然災害の影響を比較的受けやすい地域です。

足立区は、四方を荒川、綾瀬川、中川、隅田川、江戸川などの河川に囲まれているため、洪水が発生しやすく、また標高が低く平坦な地形であるため、内水氾濫が発生しやすいといえます。

地域の特定の箇所というよりも、広く区内全域が地質的に類似しているところがあり、例えば土地に建物を建築する場合、どの地域であっても地質の特性に合わせた適切な地盤補強工事が望まれます。

これは隅田川以東のいわゆる「城東地域」全域に言えることでもあります。

足立区には、足立区立郷土博物館、足立区立図書館(区内に15か所※2023年5月現在)、足立区生物園、ギャラクシティ(西新井文化ホール)などの文化施設があります。

(足立区立郷土博物館は2023年5月現在、施設改修のため休館中です。)

また、区立花畑公園、都立東綾瀬公園、区立元淵江公園、都立舎人公園などの公園もあります。

また2005年(平成17年)まで区内に大学がなかった足立区では、大学進出による様々な効果を期待して積極的に大学を区内に誘致してきました。

近年では千住地域を中心に6つの大学(放送大学、東京藝術大学、東京未来大学、帝京科学大学、東京電機大学、文教大学)が進出し、地域に開かれた大学を目指し、区や地域との連携を進めています。

大学が地域に存在することで街のブランド力が上昇し、若者が住み始めることにより街が良い方向に変わっていくことが期待できます。

「足立区は治安が悪い」というイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。

足立区の治安を示す指標として、1000人あたりの犯罪件数が参考になるでしょうか。

2022年の足立区の件数は、1000人あたり5.32件です。

これは、東京都全体の平均(1000人あたり4.8件)よりもやや高いですが、大阪市(1000人あたり12.23件)や福岡市(1000人あたり7.03件)などの他の大都市と比べると低い水準です。

また、足立区では、犯罪発生件数は減少傾向にあります。

犯罪件数の最も多かった2001年は、1000人あたり27.3件でしたが、2022年には5.32件と、約20年間で5分の1以下に減少しています。

何をもって「治安が悪い」とするかはともかくとして、他の都市・街との比較で極端に犯罪件数が多いということはないことだけは確かです。

足立区で人気の街は、北千住、綾瀬、西新井、梅島、竹ノ塚などです。

これらの街は、都心へのアクセスが良く、家賃や地価が比較的安いことが人気の理由です。

また、公園や図書館などの公共施設が充実しているため、子育てしやすい環境も魅力です。

北千住は、JR常磐線、東武スカイツリーライン、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、つくばエクスプレスの5路線が乗り入れているターミナル駅です。

上野駅や秋葉原駅、東京駅、大手町駅まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセス抜群です。

また、商店街や飲食店が充実しており、グルメやショッピングを楽しむことができます。

綾瀬は、東京メトロ千代田線とJR常磐線の2路線が乗り入れている駅です。

大手町駅や日比谷駅まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセスも良好です。

また、駅前にはイトーヨーカドーや東急ストアなどの商業施設が充実しています。

西新井は、東武スカイツリーラインの駅です。

北千住駅まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセスも良好です。

また、西新井大師や西新井氷川神社など、歴史的な神社仏閣が多いのも魅力です。

梅島は、東武スカイツリーラインの駅です。

北千住駅まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセスも良好です。

また、駅前にはスーパーや商店街が充実しており、生活に便利な街です。

竹ノ塚は、東武スカイツリーラインの駅です。

北千住駅まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセスも良好です。

また、竹ノ塚駅前にはドン・キホーテ や西友などの商業施設が充実しています。

弊社のように広域で営業活動していると1都3県の様々な地域に訪れることになります。

そうした経験をベースに申し上げると、やはり足立区は東京都心部へのアクセスの良さが非常に魅力と感じます。

区画整理がしっかりしていて道路は広い地域が多く、公園などの緑も多いと感じます。

足立区は、都心へのアクセスが良い割に、家賃や地価が比較的安い、子育てしやすい環境など、住みやすい街がたくさんあります。

足立区をあまり知らない方もぜひ一度訪れて環境を体験していただきたいと思います。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年5月4日

皆様こんにちは。

不動産の取引において、よく「手付金」や「頭金」といった言葉を耳にされることがあるかと思います。

初めてお探しの方にはその違いがよく分からない場合も多いので、本日は「手付金」と「頭金」の違いについて簡単に説明させていただきます。

「手付金」

売買のご契約時に売主様にお渡しをするお金となり、売買残金の一部に充当されます。

一般的には売買価格の5%程度の金額に設定されることも多いのですが、ご相談ができる場合もあります。

売主様への「キャンセル料」の意味合いを持つお金です。

「頭金」

諸費用を除く、ローンを組まずに現金でお支払いする部分となります。

頭金を0円でローンを組むことをフルローンと言いますが、最近は大半の方がフルローンで住宅を購入されます。

概ねは以上となります。

また、「フルローンにする予定なのですが、手付金とは別に諸費用分を用意する必要はあるのですか?」

このような内容のご質問をよくお客様からいただく事もあるのですが、フルローンの場合は不要ですのでご安心ください。

下記に簡単なお金の流れを記載いたしましたので、ご参考いただけると幸いです。

例)物件価格4000万円 諸費用200万円 融資額4000万円 自己資金200万円とした取引の場合

①ご契約時に手付金200万円を売主様へお渡しする(この時点でいきなり自己資金0円になります)

②手付金は売買価格の一部に充当されるため、残金が3800万円に減る。

③引渡時に金融機関から4000万円が支払われ、残金(3800万円)をお支払いする。(自己資金が200万円に戻ります)

④残りの200万円で諸費用のお支払いする。

以上のようになるのですが、参考になりましたでしょうか?

もし説明が分かりにくい場合には、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

どのお客様にもご理解をいただけるまで、何度でもご説明させていただきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月27日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの渡部です。

不動産取引のお話となりますが、

本日は一般的に、物件を契約してから引渡しまで

どのくらいの日数が掛かるかについて、お話させていただきたいと思います。

お引渡しまでの期間ついては同一ではなく、

購入される「物件の種別」により変わるのが、一般的です。

<一般的な引渡しまでの期間> ※およその目安です

・新築戸建の完成物件・・・1ヶ月以内(早いと「3週間以内」など)

・新築戸建の未完成物件・・・建物完成後、すみやかに

・中古戸建or中古マンションで売主が業者様・・・1ヶ月~1ヶ月半以内

・中古戸建(空室)で売主が個人の方・・・2ヶ月以内

・中古戸建(居住中)で売主が個人の方・・・3ヶ月以内

売主が業者の場合には、引渡しまでの日数が1ヶ月くらいと、短いことが一般的です。

期間について売主業者と交渉により長引かせようとしても、

物件を保有する事で固定資産税や金利等のコストが掛かるのを嫌がるため

早めに回収をして次の融資を受けたいため

なかなか受け付けてもらえない事も多くなります。

一方で、売主が一般の個人の方の場合には、

2ヶ月~3ヶ月くらいと長めに設定される事も多くなります。

これは売主様の退去準備や残置物の撤去等に時間が掛かるためです。

賃貸の更新や新生活の準備などで入居したい時期が決まっている方は、

上記を参考に、逆算して家探しを行っていただけると幸いです。

また利用希望する銀行の住宅ローンとの兼ね合いも考えておきたいところです。

例えばほとんどのネット銀行は融資実行までに1カ月半程度時間が必要です。

新築戸建の完成物件など、売主が業者様の物件の場合、お引渡しまでの期間との兼ね合いで融資実行が間に合わないというケースもあります。

こうした場合は素早い融資が可能な銀行を利用することになりますが、個別に交渉ができる場合もあります。事前にご相談いただければ幸いです。

参考になれば幸いです。

渡部