坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

CLOSE

公開日:2024年3月13日

REDS宅建士・宅建マイスターの坂爪です。

2024年元旦16時過ぎ、石川県能登地方で地震が発生し、大きな被害が出ました。平成以降で地震による直接の死者が100名以上となった大地震は以下のとおりです。

地震などの災害が発生しますと建物や構造物が倒壊します。不動産のプロの視点から見ますと、復興において問題となるのは「境界」です。今回はこの「境界」について解説します。

まずは基礎知識として「境界」とは何かというと、土地に関して「筆」の境目のことです。具体的な例を挙げますとAさん宅とBさん宅の境目、Aさん宅と道路との境目、これが境界です。

この境界を明示する役目を担うコンクリートや石、プラスチック、木の杭、金属のプレート、鋲などを「境界標」と呼びます。普段は意識することは少ないと思いますが、道路際に目を転じて街中を歩いていると道路と敷地との境目などにさまざまな種類の境界標が立っているのが分かります。

災害と境界の問題は、土砂崩れや津波など実際の災害により境界標が物理的になくなってしまうケースのほか、災害後の瓦礫撤去などの際に境界標が一緒に撤去されてしまうケースがあります。

先にも申し上げたとおり、境界標は「Aさん宅とBさん宅の境目」「道路との境目」を明示するものですので、コレがなくなってしまっては、災害復興がままなりません。例えば災害で壊れてしまった我が家を再建築しようとしても、自分の家の敷地がどこからどこまでだったのか正確に分からないということになります。

この状態で自分勝手に再建築すれば将来トラブルになることは目に見えています。

特に地価の高い市街地では数平米でも高価な土地であるケースがありますし、接道要件といって一定の幅が道路に面していない土地には建物が建築できないなどのルールもありますので、〝早い者勝ち〟とばかりに再建築されてしまっては困ったことになります。

それでは実際にどのように災害で不明確になった境界を復旧していくのか。それは、とにかくありったけの資料や現況を確認しながら行政の担当者や土地家屋調査士さん達が少しずつ境界を確認して復旧していくほかありません。とにかくマンパワーです。

具体的には法務局にある地積測量図や直近で測量の履歴があればGPSの座標、また現地で崩れてしまった壁や塀の基礎部分などを参考に復旧します。

能登半島の地震では海面が隆起して漁港が利用不可能になる事態も発生しました。今回のような超大型の地震災害では地割れや地殻変動による移動なども起こります。

そのため法務省の民事局からは下記の発表がありました。

◆「法務省民事局 令和6年(2024年)能登半島地震による地殻変動に伴う地図等証明書上の座標値表示への影響について」

令和6年(2024年)能登半島地震による大きな地殻変動が確認された地域では、基準点(電子基準点、三角点、水準点)の経緯度や標高の値が大きく変化したことにより、現在、国土地理院において該当する基準点の測量成果の公表を停止しています。また、上記基準点の変化により、令和6年能登半島地震の発生前に作成された登記所備付地図、地積測量図等に表示されている筆界点、図郭等の座標値が、現在の土地の筆界点等の座標値と異なる可能性があります。そのため、令和6年1月22日から、地図証明書(現在の地図であり、公共座標を有するものに限る。)において、当該証明書の情報が令和6年能登半島地震の発生前の情報であることを付記する運用を実施しますので、お知らせします。なお、地積測量図については、上記付記がされていませんので、作成年月日を確認の上、その取扱いに御留意いただくようお願いします。

つまり基準とすべき座標などもずれてしまっている可能性があるので復旧の当てにならないから少し待ってというわけです。

この発表を見るだけでも復興には大変な手間と時間がかかることが想像されます。

さらに以下は能登半島地震後に国交省から業界団体あてに出された文章です。

◆「令和6年能登半島地震の災害復旧における境界標識の保存について」

標記地震による被災地域において、今後、がれきの除去や倒壊家屋の撤去等の復旧作業が見込まれるところですが、当該作業に伴い土地の境界を示す境界石、コンクリート杭、金属鋲等の境界標識が破壊されるおそれがあります。これらの境界標識は、今後における各種復興作業を実施するに当たっても、土地の位置、境界を確認するために極めて重要な役割を果たすものであり、その重要性に鑑み、災害復旧作業地域においても可能な限り保存されるよう配慮する必要があります。法務省民事局民事第二課から、この趣旨を踏まえ、関係作業機関等へ下記につき周知を図るよう依頼がありましたので、共有差し上げます。

【周知内容】

倒壊・滅失した建物の敷地の整理を行う場合には、土地に境界石、コンクリート杭、金属鋲などが埋設されていないかどうか注意してください。これらは、土地の境界を示す「境界標識」の可能性があります。境界標識は、土地の境界を特定するために役立つもので、紛争の予防・解決の決め手となることが多く、今後の復興作業のために、可能な限りその保存が図られるように配慮をお願いします。

できればそのような事態に遭遇しないことが一番ではありますが、万が一大きな災害に遭ってしまった場合に大切なのは、「境界標」やその目印となるようなものを大切に保存するということです。

具体的には、倒れかかった境界杭を抜いたりしないこと、壁や塀の基礎や記憶にあるお隣さんや道路との境界の目印となるような物は保全するようにしましょう。

ちなみに既存の境界標を損壊・移動・除去し「土地の境界を認識することができないように」することは懲役刑もある大変重い罪(境界損壊罪)ですので、それはやめておいたほうがいいですね。

公開日:2024年2月11日

REDSの宅建士・宅建マイスター、坂爪潤です。

このブログをご覧いただいている皆様の中にも宅地建物取引士(宅建士)の資格をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。過去5年の宅建士試験の受験者数は毎年20万人を超えていまして、国家資格の中でも人気の高い資格です。

合格率は16~17%程度ですので、毎年約3万2000~3万4000人の新しい宅建士が誕生している計算です。人気の高い国家資格ですのでたくさんの受験者・合格者がいますが、宅建士として登録している人は令和5年時点で約115万人の登録があり、宅建士証の交付を受けている人は56万人、宅建士証の交付を受けてかつ宅建業に従事している宅建士は約34万7000人といわれています。

REDSの売買仲介エージェントは宅建士資格保有率100%であることはご案内のとおりです。この約34万7000人の中の数十人がREDSのエージェントということになります。

その「宅建士」の上級資格として「宅建マイスター」があります。この宅建マイスターについて解説します。

宅建マイスターという言葉自体、初めて聞く方も多いでしょう。宅建マイスター資格は公益社団法人不動産流通推進センターという当社と似た名前の社団法人が2014年から試験を実施して認定している資格で【上級宅建士】という位置づけの資格です。

受験資格は宅建士としての実務経験が5年以上(※例外として一部講習受講により実務経験免除あり)となりますので、ただ資格として宅建士を取得しただけでは原則として受験ができません。実際に不動産会社で宅建士として働く必要があるわけです。

試験で問われるのは

◆コンプライアンス・倫理規定遵守

◆財務知識

◆建築知識

◆不動産DX・IT知識

◆傾聴力・協調性・共感性・信頼性

◆インバウンド・アウトバウンド対応力

◆経済動向

◆物件調査能力

◆物件の権利関係確認能力

◆災害リスク調査説明能力

◆取引リスクおよび対応力

◆法人対応力

◆特約作成能力

◆高齢者対応力

◆価格提案力

不動産仲介の実務により近く具体的な試験科目で試験を通じて能力の向上を図り「リスクを予見」→「トラブル防止」→「顧客利益の最大化」を実現するための試験となっています。

この宅建マイスター試験の合格率ですが、合格率16~17%という宅建士試験を突破し、不動産業界で実務経験5年以上の宅建士たちが受験して合格率30~40%程度です。かくいう私も宅建マイスターですが、試験では広範な資料からリスクを予見するなど、極めて難しい試験でした。

この試験を通過した宅建マイスターは以下の能力を兼ね備えており、多岐にわたる不動産関連業務の中でも特に仲介業務に特化して取引の安全を図る能力を有しているといえます。

1.公共貢献、法令遵守、信用保持、信義誠実、公正と中立性、守秘義務、自己研鑽の努力義務などに則って職務を行う高い倫理性。

2.表面上のことだけでなく、そこに内在する意味を考え、リスクの可能性を想定する論理的思考力。

3.予見したリスクに関し、将来トラブルになる可能性がどの程度あるのか、丹念な調査を行いその影響等を明らかにする。加えてトラブルの対応策、解決策等についても調査を行う調査能力。

4.お客様の立場に立って、調査結果とリスクの可能性をわかりやすく説明し、トラブルが発生した場合の対処法を提示。顧客の納得を得た上で、合意事項・容認事項を取りまとめ、取引を成立に導く説明力。

資格あるあるですが、資格取得のために勉強している時期が一番知識も豊富で合格してからは知識が劣化していきます。宅建士資格、宅建マイスター資格も例外ではありません。

しかし不動産取引の第一線で営業活動を行うエージェントが「知識が古くなった」「取り扱いの変更を知らなかった」では済まされません。

REDSには私以外にもたくさんの宅建マイスターが在籍しています。そんなすでに宅建マイスター資格をとったエージェントたちの知識のブラッシュアップも兼ねて、REDSでは毎年「不動産流通実務検定(スコア)」を宅建マイスター資格の有無にかかわらず、エージェント全員が受験しています。

最新の2023年の不動産流通実務検定(スコア)でも全国ベスト30にREDSから3名が入り、全国平均463点に対してREDSエージェントの平均得点は538点と、75点も上回っています。

不動産には私たち宅建業者だけでなく多くの職種・業界が関係しており、関連法規も毎年毎年変更になります。宅建士であり、宅建マイスターであり、毎年不動産流通実務検定(スコア)で知識のブラッシュアップを行って「少しでもリスクの少ない取引を」「少しでも安心頂ける取引を」と心がけていても、法令変更や市場動向の変化についていくにはそれなりの時間と労力を割く必要があります。

自分でも勉強してマイスター資格を取ってみますと、宅建士として宅建マイスターとして不動産を取り扱うことの責任の重さと大変さを痛感します。

宅建業法では従業員の5人に1人以上が宅建士資格を有していればよいとなっておりますので、巷の不動産会社の中には宅建士ではない営業マンが接客し、お客様の相談に乗り、多くの方にとって人生最大の買い物であり、保有する最大の資産である不動産を取り扱っている姿が見られます。

宅建士も「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」と【士】業となりました。そろそろ宅建士以外の方が一般の方向けの不動産営業をすることについて、国・業界も積極的に考えるべきだとしみじみ感じているREDSの坂爪でした。

公開日:2024年1月4日

REDSの宅建士・宅建マイスター、坂爪です。現在は管理職をしていますが、かつてはエージェントとして1都3県を駆け回っておりました。

当時、お客様から「坂爪さんはどこに住んでいるの?」と質問をいただいた際に「鎌倉です」とお答えすると、一様に「いいな~」「いい所!!」と嬉しい反応をいただいたものです。ただ、そんな話題の中で時々お客様から言われたのが「鎌倉って税金が高いんでしょ?」という質問です。「鎌倉=税金が高い」は都市伝説のように語られているようです。

今回のブログのテーマは「住む場所(自治体)によって税金の高い安いがあるのか?」です。

税金に関して「税の平等性」とか「租税負担の公平」などという言葉は聞いたことがあります。簡単にいいますと以下のようなイメージです。

1.納税者を平等に扱わないといけません。

2.同一条件であれば税負担も同一。

そんな中で居住地域によって税金が高い低いということがあっていいのでしょうか? 答えは「少しある」になります。

税金にはいろいろな種類・分類があり、所得税、消費税、相続税などが思いつきますが、その課税主体により国税と地方税に分かれています。

【代表的な国税】

1.所得税

2.法人税

3.相続税

4.贈与税

5.消費税

6.印紙税

7.酒税

8.登録免許税

9.自動車重量税

【代表的な地方税】

1.個人住民税

2.法人住民税

3.事業税

4.固定資産税

5.都市計画税

6.不動産取得税

7.自動車税

8.軽自動車税

国内では同一条件で課税されるとき、鎌倉市だけ贈与税が高いとか、鎌倉市民だけ所得税を余計に支払うなんてことはありません。ただし、地方税の中には、自治体により多少税率や均等割りの金額に差が出てくるものがあります。その例を見ていきましょう。

住民税は一般的に都道府県民税と市町村民税を合算したものをいいますが、この税額は所得に関係なく一律に負担する均等割りと、収入によって変動する所得割の2つの税額を合算して計算されます。

自治体ごとに差が出るのは多くの場合均等割のほうです。一般的に均等割は都道府県住民税1,500円+市町村住民税3,500円の合計5,000円の均等負担額に所得割の分が上乗せされるのですが、この都道府県均等割住民税の金額が結構違います。

●岩手県:いわての森林づくり県民税+1,000円

●宮城県:みやぎ環境税+1,200円

●神奈川県:水源環境保全税+300円

●岐阜県:清流の国ぎふ森林環境税+1,000円

他にも多くの県で「都道府県均等割住民税」にある程度の金額がプラスされています。

所得割は多くの自治体が《都道府県住民税4.0%+市町村住民税6.0%》ですが、私が調べた限りでは【神奈川県】【横浜市】【名古屋市】【大阪府田尻町】【兵庫県豊岡市】などが均等割と合わせて所得割の割合を変えています。

●神奈川県:都道府県住民税4.025%+市町村住民税6.0%=合計+0.025%

●横浜市:都道府県住民税2.025%+市町村住民税8.0%=合計+0.025%

●名古屋市:都道府県住民税2.0%+市町村住民税7.7%=合計-0.3%

●大阪府田尻町:都道府県住民税4.0%+市町村住民税5.4%=合計-0.6%

●兵庫県豊岡市:都道府県住民税4.0%+市町村住民税6.1%=合計+0.1%

具体的には課税所得が400万円で試算した場合、住民税が一番安い自治体は大阪府田尻町、一番高い自治体は神奈川県横浜市となります。

標準的な都道府県均等割1,500円+市町村均等割3,500円+都道府県所得割4.0%+市区町村所得割6.0%と比較しますと、大阪府田尻町は2万4,000円安くなり、神奈川県横浜市は2,200円高くなる試算となります。

固定資産税は不動産を所有すると避けて通れない税金です。標準税率は1.4%となっていますが、1.7%まで増税が可能です。数は少ないですが固定資産税率を0.1%~0.3%増税している自治体があります。

これも不動産の所有に関連して課税される税金で固定資産税と一緒に徴収されますが、税率は上限が0.3%です(標準税率ではなく上限が0.3%)。ほとんどの自治体で課税されていますが、いくつかの自治体では都市計画税自体を課税していないようです。

この固定資産税と都市計画税が何について課税されるかと言いますと各自治体が算出した「課税標準額」、いわゆる「評価額」について、1.4%、0.3%とそれぞれ課税されるわけですが、この「評価額」の算出の仕方が自治体ごとに違います。

評価額は原則として3年に1度、総務省が定めた土地や家屋を評価する指標である「固定資産評価基準」によって決まります。ひとつひとつの不動産につき自治体の担当者が基準に照らして決めていくわけです。決まっているのは評価する時のルールですので、おおもとの基準や個々の事案について担当者がどのようにジャッジするかで評価額は変わってくるわけです。

不動産は同じものは二つとありませんので単純比較はできませんが、地域ごとの条例や地域特性から「A市は全体的に評価額が高い、一方のB市は全体的に評価額が低い」といったことが起こるわけですが、あくまでも総務省が定めた範囲内のバラつきなので、特定の自治体が高いとまでは言えませんがバラつきは生じます。

今回のブログのテーマ「住む場所(自治体)によって税金の高い安いがあるのか?」ですが、結論は「自治体によって税金の額が変わってくるのは住民税と固定資産税・都市計画税で、年間数百円~数万円の違いが発生する」となります。

鎌倉市民の方、ご安心ください。我が街鎌倉が他の自治体と比較して「税金が高い」ということはないようです。

公開日:2023年11月27日

REDSの宅建士・宅建マイスター、坂爪です。

住まい探しで目にする「間取り図」。多くの広告資料で1R・2LDK・3LDKなどと表記されています。この表記の最初に来る数字が「LDK以外の居室の数」なわけですが、時々見かけるのが「S」の表記です。例えば2SLDK・1LDK+Sとか1SSLDKなんて表記もあったりします。この「S」とはサービスルームの略なのですが、間取り図によっては「納戸」「フリースペース」「書斎」「ワークスペース」の表記や「DEN」などというよくわからない表記も見かけます。

この謎の表記について解説します。

かつて不動産会社は2SLDKを3LDKと広告で表記していましたが、昨今は各社コンプライアンス重視の観点から「SLDK」や「納戸」と表記をするようになってきました。

まず気になるのは「サービスルーム」「納戸」「フリースペース」の表記により何か違いがあるのか?ということですが、違いはありません。

書斎・ワークスペースの表記は、設計者や販売元が購入希望のお客様により具体的に利用方法を提案したり、イメージしたりしてもらうためであり、その表記どおりに使わなくてはいけない訳ではありません。

では、なぜ部屋数に加えずにSや書斎等と表記するのか。この「サービスルーム」「S」に代表される表記の部屋は「建築基準法上『居室』と認められない部屋だから」となります。

居室(部屋数)として表記する根拠は、法律で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定められています。リビングや寝室は代表的な居室ですね。

一方、玄関、トイレ、浴室、脱衣室、洗面所、押入れ、廊下、などは居室ではないということになります。

例えば2SLDKと3LDK、2SLDK+DENと4LDKでは、3LDKや4LDKの表記の方が一般的なのに、なぜ「SLDK」や「+〇〇」のような表記にするのかと言いますと、居室(部屋数)として表示するためには「採光」と「換気」、2つの建築基準法の基準をクリアしなければならないためです。

逆にいうと、「S」や「+〇〇」表記のお部屋は建築基準法が居室に要求している採光や換気の基準が満たせなかった部屋だというわけです。

●採光:建築基準法では「その部屋の床面積の7分の1以上の開口部(窓)を設けること」となっていますが、隣家とあまりに隣接して建っている建物ですと規定面積以上の窓があっても採光上有効とはみなされない場合もあります。

●換気:建築基準法では「建築物の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積が、居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない」となっていますが、換気扇や24時間換気システム等の設置でもOKとなっています。

簡単に申し上げると、物件探しをされていて「S」などの表記のお部屋のある物件が出てきたら、「そのお部屋は窓が小さいか窓自体がない部屋なんだな!」とご理解ください。首都圏の住宅事情を勘案しますと3階建ての一戸建てやマンションの中住戸(角住戸ではないお部屋)ではどうしてもこの「S」表記のお部屋ができてしまうことは仕方がない状況です。

しかしながらこの「S」「納戸」「フリースペース」「書斎」「ワークスペース」「DEN」等のお部屋、先にも記載しましたが表記の用途どおりに利用する必要はありません。納戸を寝室にしても、書斎をウォークインクローゼットとして利用してもいいわけです。

建築会社やリフォーム業者もこの「S」表記のお部屋を有効活用できるように、収納を付けたりコンセントを設置したり、普通に居室と同等に利用できる仕様に内装を仕上げたりすることが一般的です。普通に居室と同じように寝室や子供部屋、仕事部屋と自由に使っていただけるのです。

日がサンサンと当たる部屋ではないことを利用して、大きなウォークインクローゼットとして利用したり、防音設備を加えてオーディオ関連のお部屋・書斎もいいでしょうし、仕事をする部屋としてもいいでしょう。

最後にこの「S」のお部屋を有効利用するにあたって、アドバイスをひとつ。「S」のお部屋にはちょっといいエアコンを付けましょう。

全ての物件に当てはまる訳ではありませんが、この「S」のお部屋で最も問題になるのが湿度・湿気です、2023年・今年の夏は9月になっても酷暑がつづき湿度もムンムン! 「S」表記のお部屋は比較的小ぶりなお部屋が多く、エアコンをつけると効きすぎて寒いなんてこともありますが「S」のお部屋の湿気対策だけはしっかりとしていただきたいと思います。

特にどこのメーカーがいいと指定はしませんが、エアコンをつけっ放しにしてもランニングコストが安く、室温を下げ過ぎずに除湿ができるタイプのエアコンを設置していただけますと、快適に健康的に「S」のお部屋が有効活用できると思います。

公開日:2023年10月21日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの坂爪です。REDSは不動産売買専門の仲介会社ですので、当然のことながら日常的に住宅ローンを取り扱います。体感的なものですが、自社・他社を問わず住宅(投資向け以外)のご購入に際しては、95%以上の方が多かれ少なかれ利用されている印象です。

昨今は変動金利でお借り入れの場合には、0.3%を下回るような住宅ローンの商品もあり、手元に現金がある方でも、あえて住宅ローンを借りて住宅ローン控除を受けることで節税し、手元の資金は別の運用に回す、というお客様もいらっしゃいます。

この住宅ローンですが、誰でも貸してくれる訳ではありません。今回は住宅ローンの借り入れに関して、銀行(金融機関)が何をどのように見ているのかを簡単に説明いたします。

結論を申し上げますと

(1)借りる人は完済する能力はあるか?

(2)万が一の時に物件を売却したら完済できるのか?

当たり前ですが「貸したお金を返してもらえるの?」というところを厳しく審査する訳です。

・年収が1,000万円の人 or 500万円の人

・収入のアップダウンが激しい人 or 公務員や上場企業勤務のように収入が安定した人

・30歳の人 or 60歳の人

・何も借り入れもない人 or 借金まみれの人

・勤続10年の人 or 半年や1年ごとに転職している人

・家を買うためにコツコツ貯金をしてきた人 or 手持ち資金がない人

皆様はどのような人なら安心してお金を貸せますか?

極端な例をあげましょう。

Aさん:大学卒業後上場企業に就職。勤続8年30歳で年収は600万円。カードのキャッシングやリボ払いなどの借り入れは一切なし。家を買うためにコツコツと貯金をして自己資金は400万円。

Bさん:職を転々としながら現在45歳。フード配達と各種グッズの転売で年収は300万円。儲かるときは800万円くらいありますが、確定申告もまともにしていません。手持ちの資金はなくカードのキャッシングとリボ払いの残高あり。

皆様が自分のお金を貸すとしたらAさん、Bさんのどちらに貸しますか? さらにAさんBさん両方にお金を貸すとしたら、皆様ならどのような金利でお金を貸しますか? 同じ金利(条件)でしょうか?

私であれば安心してお金を貸せるのはAさんです。Bさんにはできれば貸したくありませんが、商売だと割り切れば高金利なら貸してもいいかもしれません。

銀行(金融機関)が人的評価をするときに見るのは安定感や計画性。住宅ローン商品によっても異なりますが、完済年齢は75歳から85歳、借入期間は35年にもなりますので安定感を重視します。仕事が長く続かない、収入に浮き沈みがある、計画性がなくキャッシングやリボ払いを多用する。こういった方はどうしても住宅ローンの借り入れは難しくなります。それでも貸す場合、リスクは高いから金利は高く設定しよう、となるわけです。

住宅ローンは「住宅」を買うための借り入れですので、購入後は家=物件が手に入るわけです。住宅ローンを貸した金融機関は、この家に抵当権を設定して、万が一返済ができなくなったら、この「家」を競売にかけて貸したお金を返してもらいます、という約束のもとにお金を貸すわけです。

お金を貸す側としては当然ながら気になるのが「この家いくらで売れるの?」です。専門的には担保評価という言い方をします。例えば5,000万円の住宅ローンを貸し出すのに、その家はどのように売っても3,500万円の価値しかないとなりますと、はたして5,000万円貸してしまって大丈夫なのかと、金融機関は不安になるはずです。

とある中古戸建てAは3階建てで4LDKの間取り、5,000万円で売りに出ているが、この物件の所在する場所は低層住宅のエリアで本当は3階建てが建てられないエリア。再建築すると狭小の2階建てがいいところで、2LDKが建つか建たないか。

物件Bは築年数が古いものの一見すると何の問題もなく、いわゆる閑静な住宅街の一戸建て。ところが登記記録などを調べたところ、どうやらBの敷地と道路(公道)の間に、古い時代の登記で個人名義Xの土地が挟まっていて、Bの土地は直接道路に接していない。建築された当時どのように建築確認などを取得したのか不明で、このままでは再建築(建て替え)ができないため将来はよくて資材置場。

中古戸建てAも物件Bも、これに住宅ローンを貸して大丈夫? 今売り出されている金額に相当する価値はある? と金融機関は不安になる要素だらけです。

以上、(1)の人的評価と(2)の物的評価、2つを総合的に勘案して「それではZさんがC物件を買うにあたっては金利〇〇%で●●●●万円貸しましょう」となるわけです。

物的評価については借りる側(物件を購入する側)にはどうしようもない部分もありますし、こうした物件を買わなければ審査に影響はありません。一方、人的評価に関しては「ローマは一日にして成らず」「継続は力なり」と、コツコツと積みあげてきたものが評価の対象となります。住宅購入をお考えの方、今からでも遅くはありません、思い立ったが吉日、コツコツ積みあげていきましょう。

住宅ローンのご相談も、全員が宅建士のREDSエージェントにお任せください。

公開日:2023年9月17日

不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの坂爪です。今回は不動産仲介営業の生の現場、その中でも「売却物件の受任」について書きたいと思います。

不動産の売買は当然のことながら売却希望者と購入希望者の両方がいて成立します。すなわち需要と供給です。この中で「売却希望者」「購入希望者」をさらにさまざまな基準で分類することができますが、基準のひとつはその人が「不動産会社か?」「不動産会社以外か?」です。

今回は「売却希望者」+「不動産会社以外(個人・法人)」の場合にフォーカスして、不動産売却依頼の現場について掘り下げてみます。

資産処分・住み替え・経済的な事情・転勤・離婚など、さまざまな動機で皆様は不動産の売却を検討し始めます。そして最初に最も気になることが「一体いくらで売れるの?」という部分でしょう。

ご自身が住んでいた物件などを売却する方はおおむねの相場が分かっている場合もありますが、相続関連で資産を処分する場合や、自分が直接利用したことのない投資物件などの場合には全く相場観がない場合もあるでしょう。

売却を検討する方が最初にとるアクションが「査定依頼」です。不動産会社にご自身の物件を売却した場合に、いくらくらいで売れるのかを査定してもらうわけです。

最初はいわゆる「机上査定」と言って、不動産会社は実際に物件を見ずに資料をもとに概算の売却予定金額を出します。

昨今は自動車の売却などと同じで「一括査定サイト」なるものもありまして、物件情報を入力すれば複数社が机上査定を行い連絡が来る仕組みを利用される方も多いと思います。

一括査定サイトで机上査定の依頼をいただくと、不動産会社は過去の類似物件の成約事例や現在販売中の競合物件、路線価や市況等を勘案して査定金額を出すわけですが、一括査定サイトに対する不動産仲介会社の現場の生の声が以下のようなものです。

◆売却希望者は「不動産会社以外(個人・法人)」の方だから、どうせ専門的知識は少ない。

◆不動産仲介会社は、喉から手が出るほど売却物件を受任したい。

◆多くの売却希望者が複数社に査定依頼をするので他社と競合。

仲介会社の立場からすると、喉から手が出るほど欲しい売却物件の受任を勝ち取るためには、競合他社に勝たなければいけないという問題が発生します。そこで、まずは売却希望者に気分よくなってもらわないといけません。結果として、本来データから得られる売却想定金額(査定額)より高い金額を、査定金額として売却希望者にお伝えするということが発生するわけです。

こう聞くと、実際に不動産売却の経験のある方は「そうは言っても、整合性の取れたデータや資料を添付した【査定書】をもらった」と思われるでしょう。この売却査定時に各社が提示する【査定書】、実は専用のソフトがありまして、例えば営業担当者が「〇〇マンションの査定金額は3,000万円」と査定額を入力すると、その査定額と整合性が取れるようにソフトが査定書の資料を調整してくれるのです。

同じマンションで査定額を5,000万円に変更すれば、5,000万円と矛盾しないように専用ソフトが資料の金額を調整してくれる仕組みです。つまり、査定書はあまりあてにならないということです。

机上査定でおおむね金額を把握した売却希望者は、次の段階として「訪問査定」の依頼となります。大体2~3社でしょうか。大手仲介会社・地場の仲介会社、プラスアルファの1社、といった感じで不動産会社を選抜して実際に物件の内外を見てもらって、最終的な査定金額を出してもらいます。

実際に営業担当者と対面しますので、各社のサービスや仲介手数料の話も出たりします。そして競合他社の条件を聞いて、「当社は手数料を〇%でやります、他社より手数料を安くします」と、あの手この手で受注競争を繰り広げるわけです。

ここまでの流れの中で、不動産会社は自社の利益(売却物件の受任)が最優先で、お客様(売却希望者)の都合や希望は二の次・三の次であることがご理解いただけると思います。

それではREDSは何が違うのか?

REDSは価格調整可能な【査定書】ではなく、実際に業者間サイトに登録された成約価格や路線価等の公的な資料を基に査定金額をお出しします。

多くの不動産会社が売却物件を受任したい理由に「集客」があります。その物件が成約して手数料をいただくことは大きな目的でありますが、それ以外に受任した物件を広告することで潜在的購入希望者を掘り起こしたいという目的があります。

この二つの目的のために多くの不動産会社は受任した物件の広告は自社でしか行わず、さらに他社の見学希望や購入希望をあの手この手で断る【囲い込み】が横行します。REDSは他社様にも物件広告を許可してご協力いただくことで、自社の顧客に制限せず好条件で購入していただける買主様を探します。

REDSは競合他社の条件によって、手数料金額を変えたりしません。最初から「割引~最大無料」が保証されているのです。ただし、手数料が安いことはREDSのサービスのごくごく一部です。上記の囲い込み禁止と専任エージェント制で、売主様の利益の最大化を図ることがREDSの真骨頂です。

REDSは終始一貫して変わりません。不動産のご売却を検討中の方、ぜひともREDSにお問い合わせください。

最終更新日:2023年8月21日

公開日:2023年8月14日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの坂爪です。不動産売買とは切っても切れない関係にあるのが「登記」「不動産登記」です。私が司法書士業界の出身であることは自己紹介欄に記載しておりますが、今回はこの登記とは一体何なのか?というお話です。

不動産の登記にも「表題登記」「甲区(所有権に関する登記)」「乙区(所有権以外の登記)」と種類がありますが、今回は皆様にとって最も重要な「甲区(所有権に関する登記)」について説明していきたいと思います。

皆様が街で見かける2階建てアパート。(1)それぞれの部屋を借りている賃借人がいて(2)アパートのオーナーがいる。この想像はつくでしょう。

次は、普通の一戸建て。一軒家の玄関には【坂爪】の表札があります。この場合、多くの方は「ここは坂爪さんの家」⇒所有者は坂爪、と勝手に思うのでしょうが、実態は貸家なのかもしれません。

更にマンションです。たくさんの部屋があって、1住戸を買って自分で住んでいる人もいるでしょうが、借りている人もいるかもしれません。さらには、一棟丸ごとオーナーがいて全部屋が賃貸なのかもしれません。

つまり、不動産は外観からは所有者は特定できないわけです。しかしながら不動産は極めて高価な財産です。どこかでキチンと誰が持ち主なのか管理しましょう!(税金も取らなきゃいけないし)ということで、「法務局」という役所に「登記記録(登記簿)」を編綴して誰のものなのか分かるようにしたのが不動産登記です。

急に専門的になりますが、不動産登記には、「対抗力」「権利推定力」「形式確定力」「公示力」の4つの効力があって、1つの効力「公信力」がありません。ひとつひとつ解説していきましょう。

この対抗力は民法177条によって登記に付与された「力」です。

民法第177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

※物件=所有権・地上権・永小作権等

簡単に言うと不動産を買ったときに「この物件は自分が買った!!」と当事者以外の第三者に示す力です。例えばAさんが家をBさんに売りました、Bさんは登記をすることでCさんやDさんに「これは自分が買った家だ!!」と言えるわけです。

Aさんは当事者ですので、登記がなくても契約の権利義務が履行されていれば権利を主張できますので、登記の対抗要件の問題ではありません。

これは比較的簡単で、登記記録(登記簿)に【所有者 坂爪】と登記されていれば、「坂爪が持ち主だろうな」と推測されるという「力」です。難しく言うと、登記記録(登記簿)にその登記がされているということは、そのとおりの権利が発生(消滅・移転)しているだろうと推定されることになります。

しかしながら後から出てくる「公信力」とも関連しますが、あくまでも推測されるというだけにとどまります。登記に推定力が発生する根拠については、前述の対抗力のように明確な規定がある訳ではありません。民法188条が根拠という説もあるようですが見解は分かれています。

例えば、実際の所有者はAさんなのに、間違えて登記記録(登記簿)には所有者Bさんと登記されてしまっている場合、この家をAさんがCさんに売ったとします。

Bさんが「自分の家ではないよ」と認めている場合でも、Bさんの名前の登記を無視してAさんからCさんへ所有権の名義を移転する(登記する)ことはできないという「力」です。一度登記がされてしまうと、その登記が有効か無効かにかかわらず、その登記を無視して後の登記手続きをすることができない「力」のことをいいます。

つまり、無効な登記がなされている場合、その無効な登記の抹消をしなければ本当の権利者は自らの権利の登記をすることができません。無効な登記を抹消するには当事者が任意で抹消登記申請に協力するか、裁判で決着をつける必要がありますので、自分が知らないうちに書き換えられたり消されたりすることはありません。

登記の公示する「力」とは、導入部分で述べたとおり登記記録(登記簿)を編綴して公開(公示)することで、その不動産が誰のものなのか分かるようにしたことです。

登記記録の内容を写した登記事項証明書(登記簿)は「誰でも」「どの物件」でも取得することができます。我が家の登記事項証明書も誰でも取ることができまして【坂爪の持ち家だ】と確認できる訳です。

以上4つが登記に有る「力」ですが、分かりにくいのは次の登記にない「力」です。

「公信力がない」とは、登記記録に記載されている内容を公(国や政府)には保証しないということになります。

つまり【登記記録に所有者A】と書かれていたので、それを信じてAから物件を買ってお金を払ったところ、【本当の所有者はB】であった場合。登記記録の記載を信じてAから買っても保護されません。

このように例示すると恐ろしいですが、実際には相手が悪意を持ってだまそうとしない限り、このような状況は起こりにくいのが実態です。しかし法律上は登記に「公信力なし」となっております。

分かりやすく「4つのある」と「1つのない」をつなげて考えますと、こういうことになります。

「不動産を買ったら、自分の名前に登記を書き換えないと周りの人に対抗できないから登記をしてくださいね【対抗力】、そうすると、一般的にはあなたの不動産ということになりますよ【推定力】。そのことは誰でも登記事項証明書を取れば確認ができます【公示力】。

ただし、あなたの前の所有者さんが本当の所有者で、あなたが「真」の所有者であるところまでは保証しません。なぜなら登記官があなた方の取引や過去の権利の移転について、1から確認したわけではないので【公信力】。でも安心してください、だからといって貴方の知らないうちに勝手に登記が書き換えられることはありません【形式的確定力】」

以上、今回は不動産売買の核心である名義(所有権)に関する登記について説明しました。REDSのエージェントはさまざまなキャリアを持ったプロフェッショナル集団です。お気軽にご相談ください。

最終更新日:2023年6月25日

公開日:2023年6月12日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの坂爪です。

東京都心部で住まいを選ぶとき、賃貸と購入ではどちらがいいのか、という、語り尽くされているようで結論が出ていない議論があります。年代やライフスタイル、資産状況などによって異なりますが、一般的には、購入の場合は長期的に住居費が安くなり、賃貸の場合はその時々で住まいを選ぶ自由度が高くなります。この問題、もう少し掘り下げて考えてみましょう。

購入と賃貸の負担額を比較してみましょう。都内でタワーマンションを購入した場合と借りた場合では、借りたほうが月々の負担額が3万円程度安くなる試算があります。一方、購入した場合は住宅ローンの返済が終わった後、管理費や修繕積立金、固定資産税・都市計画税など維持費の負担はあるものの、住居費という意味では負担額が大幅に減ります。

エリアによっても異なり、東京23区内では、足立区や江戸川区などの東京都心から少し離れたエリアでは、購入した方がお得になる可能性が高くなる一方、港区や千代田区などの都心部では賃貸の方がお得になる可能性が高くなるというデータもあります。

賃貸派・購入派、それぞれのメリットを整理すると、おおむね下記のような意見にまとまります。

・生活環境や人間関係、ライフステージの変化に合わせて気軽に引っ越しできる

・故障や修理は大家さんや管理会社に依頼できるので、メンテナンス費用の負担が少ない

・固定資産税・都市計画税などの税負担や住宅ローンの金利負担がない

・資金計画が立ちやすく、将来の不安を減らせる

・災害時のリスクが少なく、自分の財産として失うものが少ないため、保険費用を節約できる

・資産を保有している(換金できる)

・住宅ローンを完済すれば、自分の所有物になる

・自分の好みやライフスタイルに応じてリフォームやリノベーションができる

・税金の優遇措置が受けられる

・住宅ローン控除など、税負担が軽減される

さて、購入派の意見として最も多かった意見が「資産性」です。買って居住するだけでなく、資産形成の側面があるというわけです。

購入した場合、住宅ローンの返済の一部が自分の資産になりますが、賃貸の場合は家賃が全て出ていくお金になります。とはいえ、購入した場合は固定資産税や修繕費などの出ていくだけのお金もありますし、売却する際には価値が下がっている可能性もあります。

主要国の住宅保有率は2020年総務省発行のデータによると下記のとおりです。

・日本 88.6%

・韓国 78.4%

・アメリカ 67.6%

・ドイツ 51.3%

日本は断トツの9割弱ですが、東京23区に限ると持ち家率は一気に41.1%(2018年の住宅・土地統計調査による)まで急降下します(東京都全体の持ち家率は44.5%)。こうして見ると、日本人は基本的には「家は自己所有(買う買わないにかかわらず)」が望ましいが、東京都心では「買わない」もしくは「買えない」のでしょう。

確かに昨今、新築マンションの価格が高騰しており、2022年4月の首都圏新築マンション価格は平均6,291万円。東京23区に限れば、新築マンション価格は8,000万円を超えています。このことは市場で競合する中古マンションの価格を押し上げますし、連動して戸建ての価格も上昇させていて、結果として不動産価格全体が上昇することになっています。

住宅ローンの借入可能額は、年収の7~10倍(金融機関によって異なる)です。都心で新築マンションを購入するなら、年収1,000万円前後は必要となります。

東京都民の平均年収は約620万円なので、夫婦共働きで世帯年収1,000万円を超える世帯ならギリギリ手の出る価格ですが、決して余裕を持って購入できる状況ではありません。

さらに、不動産購入には物件価格だけではなく、諸費用もかかります。法定の印紙代や登記費用、銀行のローン手数料などで物件価格の8~10%程度が必要となります。8,000万円の新築マンションを買う場合、640万~800万円程度の現金が必要になります。本体価格のほかに、高級車を新車で買うくらいのお金が必要になるわけですから、さらに買える人は限られてきます。

この諸費用、当然ながら節約したいと思われる方がほとんどでしょう。

「仲介手数料はすべて割引、最大無料」のREDSなら、この640万円を520万円に…場合によっては400万円に圧縮できます。新車1台分とまではいかないまでも、新居へのお引越費用や家電製品の購入資金などにあてていただけます。

購入派の皆様はもちろん、本当はマイホームを購入したい賃貸派の方も、まずは「仲介手数料はすべて割引、最大無料」のREDSまで一度ご相談下さい。皆様を担当するエージェントは全員が宅建士有資格者、各エージェントページの自己紹介欄から、エージェントをご指名いただけます。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月20日

すっかり気温も上がりまして、coolbizの話題も出てきております。

今年も暑さと戦う事になるのか。。。と消沈しておりますREDSの

坂爪です。

さて前回のブログで予告しました「何故私がREDSでの仕事を

選んだのか?」と言うお話し。

皆様「不動産会社」「営業」と言う2つのキーワードからどの様な

イメージを持たれるでしょうか?

⇒ブラック

⇒厳しい

⇒実力社会

色々とあるのだと思いますが、少なくとも上にあげた3つは

どれも正しい、火のない所に煙は立ちません。

私もこの業界で何度か転職をしておりますが、

売買仲介の不動産業者の労働環境で厳しいのが

◆会社の集客力が弱いので営業自ら集客(夜な夜なポスティング等)

◆良いお客様を担当するには社内営業が必須

◆長い時間働いている人⇒偉い、と言う風潮

◆お客様に対して強引なアプローチ&クロージング

このあたりが、長いこと働いていますと本当にストレス。

お客様の条件に合った物件を探す時間をつぶして上司にゴマをすり

買わないって言ってるお客様に毎晩のように電話・電話・電話

何もしてないのにPCの前に座って、21時・22時からチラシ投函禁止

のマンションにポスティング。

そして物件を案内したお客様はお店に連れて帰って、あの手この手。

上司まで混ざって買うまで帰さないモードでクロージング。

お客様の「人生最大の買い物」「大切な資産のご売却」この重要な

要素は何処にも出てきません。

そんな中、何故私がREDSに腰を落ち着けたのかと言うと

◆会社がお客様から問い合わせを受けて、ルールに則って

担当エージェントが決まる。(社内営業不要)

◆極端に成績不振で無ければテレワークで時間を有効活用

◆専任エージェント制で上司の介在無し。

つまり、REDSのエージェントは

①テレワークで

②会社のルールに従って担当するお客様が決まる

③1~10までエージェントの裁量で営業活動。

当たり前の様ですが、不動産業界には無かった画期的な仕組み。

これによって、エージェントは不要にお客様を詰めたりクロージング

したり、しつこく電話営業をしたりする必要はありません。

営業職ですので数字を上げる事は必要ですし、お客様の期待に

答えるべく、自身を磨く事も重要ですが、大切なのは「お客様本位」

である事。

お客様は売りたかったり、買いたかったりしてREDSに問合せいただく。

この「売りたい」「買いたい」にしっかりと答える事です。

働いてみて思うのは、社内営業や不要な営業活動でストレスを

感じなくなると自然とお客様にやさしく向き合えるようになる

⇒自分も楽しい

⇒お客様も満足していただける。

だから坂爪はREDSでの仕事を選びました。

そんなエージェントに購入・売却を頼みたい方、

お気軽にお問い合わせください。

また、REDSで一緒に働きたい!!そんな不動産エージェントも

募集しております。

最終更新日:2023年3月16日

公開日:2023年3月5日

コートが要らないような暖かな朝、コート着ずに出勤しまして、夕方の

寒さに涙したREDSの坂爪です。

三寒四温とは言いますが、一日のうちで暑かったり寒かったりは困ります。

さて今回は不動産売買に関する「仲介手数料」のお話です。

REDSは「仲介手数料割引~最大無料」という事でお客様にご好評いただ

いておりますが、そもそも仲介手数料の金額は法律上どの様に規定されて

いるかご存じでしょうか。?

1項

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介

に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

3項

国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

4項

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、

第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

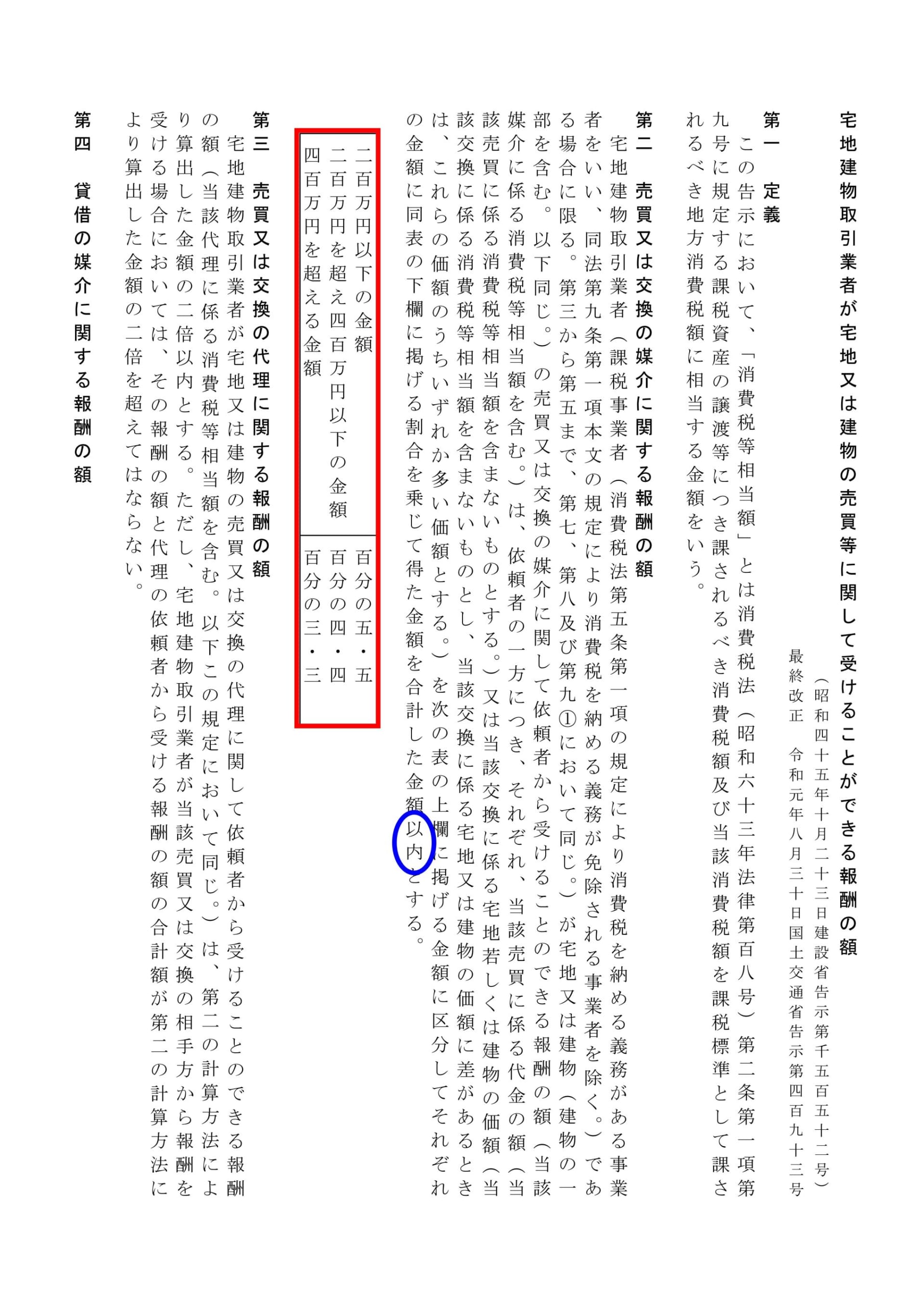

ここで下記のように国土交通大臣が具体的に定めています。

多くの不動産取引が価格400万円以上であることから、上記の赤枠部分

を速算して仲介手数料は[成約価格の3%+6万円+消費税]と言われます。

+6万円は200万円以下の2%と200万円~400万円までの1%分を足しています。

勘の良い皆様!もうお気づきだと思います!!

2段階で定められている宅建業者が成約時にいただく仲介手数料金額。

・宅地建物取引業法第46条

・令和元年8月30日・国土交通省告示第493号

どちらにおいても、

・これを越えて受けてはならない

・金額「以内」とする。

と定められています。

そうです、定められているのは受け取って良い上限額。

3%+6万円(税別)をもらわないとイケな訳ではありません。

お客様にお会いすると未だに言われる事がありますが、某業者では

「3%+6万円+消費税は法定の金額」とお客様に説明しているそうです。

残念ながら一言抜けています「法定の上限金額」が正解!!!!

話は変わりますが私がREDSに長年在籍して自信を持って当社をお勧め

出来るのか?

それは「仲介手数料が安いから」だけではありません。

なぜ坂爪は、REDSに在籍しつづけ自信を持って自社をお勧め出来るのか。

です。