有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

安全かつ安心して取引できる環境を提供。

CLOSE

公開日:2024年6月23日

REDSの宅建士、有馬春志です。

相続に当たっては、相続人が複数のときには、被相続人の遺産を分割しなければなりません。この場合、遺言書の内容どおりに分割するときや、民法に規定する相続分(法定相続分)どおり分割するときには、遺産分割について協議する必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

一方、これ以外の場合には、相続人が相続割合や分割の方法を協議して合意する必要があります。遺産に土地が含まれる場合、相続人の間で遺産をどのように分けたらいいのか悩んだり、揉めたりすることは少なくありません。

土地の利用状況を踏まえながら最適な方法を選択して遺産分割を行うことが大切です。そこで今回は、4つの遺産分割方法の特徴や、遺産に土地が含まれる場合の遺産分割のポイントを解説します。

遺言書が残されておらず、相続人が複数人いるケースでは、遺産の分け方を相続人どうしで話し合って決めなければなりません。その用語の解説は以下のとおりです。

預貯金や土地など遺産にはさまざまな財産が含まれるので、相続人の状況や遺産に含まれる財産の種類に応じて遺産の分け方を決めていく必要があります。

「遺産分割協議」は、必ずしも相続人が直接集まって行う必要はありません。ただ、相続人全員が参加しなければなりません。メールや電話などで協議する形でも大丈夫ですが、参加すべき相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議をして合意ができたら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成する法的な義務はありませんが、後々にトラブルが起きることを避けるためにも、遺産分割協議書を作成することが一般的です。

遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つがあります。

いずれの方法にもメリットとデメリットの両方があるので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

現物分割とは、遺産をそのままの形、つまり現物で分割する方法です。

たとえば、遺産である土地を相続人2人で分筆して分けるケースが現物分割に当たります。遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、後述する換価分割のように売却などの手間がかからない点がメリットです。

一方、デメリットとしては分割が難しい財産が遺産に含まれる場合には、相続人間で公平に分けることが難しく、適さないことがあります。広大な土地を分筆して平等に分けられるケースもありますが、土地を1人の相続人が相続してしまうと、他の相続人の取得分が少なくなるケースも多くあります。そのため、土地が遺産に含まれる場合は、他の分割方法を選択することも多くあります。

代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金などを渡す方法です。

たとえば、相続人である兄弟2人が遺産を分ける際、5,000万円相当の土地を兄が、現金1,000万円を弟が相続し、兄が弟に自分の資産の中から現金2,000万円を渡すケースが代償分割にあたります。最終的に受け取った財産額が兄弟ともに3,000万円となって公平性を保てる点と、大切な遺産をそのままの形で相続できる点が代償分割のメリットです。

ただし、弟に渡す現金2,000万円を兄が持っていることが前提となります。代償として渡せる資産がなければ代償分割はできません。また、遺産に土地が含まれるケースで代償分割をする場合、土地の評価額が争いになることも少なくありません。

換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。

たとえば、土地を売却して現金化し、分けるケースが換価分割に当たります。遺産を現金にすれば、相続人の間で平等に分けることができます。代償分割と違って、代償として渡す資産を準備する必要がないことや、土地の評価額についての争いを回避できることがメリットです。ただし、大切な遺産を現物のまま引き継げないことや、買い手が見つからないと、そもそも換価分割ができないことがデメリットです。

共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有名義にして相続する方法です。

たとえば、遺産に土地が含まれる場合は、その土地を複数の相続人が共同で所有することができます。換価分割のように売却の手間はかからず、代償分割のように代わりの資産を渡す必要もなく、平等に相続できる点がメリットです。

ただし、土地を共有にしてしまうと、売却や建築をする際に共有者全員の同意が必要になり、一人でも反対する人がいると手続きが進まないことがデメリットです。

公開日:2024年5月15日

REDSエージェント、宅建士の有馬春志です。マンションの大規模修繕とは、マンションの性能を維持し、老朽化を防止するために、計画的に行われる修繕のことです。具体的には、鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指しています。

今回はマンションの大規模修繕について解説します。

大規模修繕が必要な理由のひとつは、建物や設備の経年劣化を防ぐためです。購入時は新築のマンションでも年数が経過すれば、しだいに汚れたり傷んだりすることは避けられません。たとえば、外壁や屋根は紫外線や風雨にさらされるため、乾燥によるひび割れやタイルのはがれなどが発生します。こうした劣化部分を定期的にメンテナンスしてマンションの機能を維持することが、大規模修繕の大きな目的です。

大規模修繕が必要なもうひとつの理由は、マンションの建物の資産価値を維持するためです。経年劣化を放置して雨漏りや設備故障によって生活に支障をきたしたり、見た目やイメージが悪くなったりして、住宅としての暮らしやすさが損なわれたマンションは、その価値も下がり、将来、売却や賃貸として貸し出すとき、価格や家賃を下げざるを得なくなってしまいます。

このようなことを防ぐためにも、大規模修繕は非常に大切な意味を持っているのです。

これらの修繕工事を適切に行うためには、分譲マンションの管理組合が「長期修繕計画」を作成し、修繕積立金を積み立て、大規模修繕を実施することが不可欠です。

長期修繕計画は、一般的に10年から30年程度の期間を対象として、マンションの各箇所に関する鉄部等塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の大規模修繕をどの時期に、どの程度の費用で実施するかを予定するものです。

1999(平成11)年度の建設省(現・国土交通省)の「マンション総合調査」によると、これらの大規模修繕のうち、マンションの新築後5~6年で多く実施されているのが鉄部等塗装工事、9~10年では外壁塗装工事と屋上防水工事、15年後が給水管工事・排水管工事です。マンションの建築・設備の仕様によってこれらの時期は大きく変化します。

長期修繕計画ではこうした大規模修繕の実施時期を定めるだけでなく、その費用についても収支計画を定めるのが望ましいとされています。

大規模修繕の費用は原則として「修繕積立金」をとり崩すことでまかなわれます。また、マンションの管理規約により駐車場収入などの剰余金が「修繕積立金」に組み入れられる場合もあります。

しかし、これらの収入だけでは大規模修繕の費用をまかなうのに十分ではないケースが非常に多いので、各大規模修繕の実施時期において、費用の不足分を各戸から一時金として徴収することも計画に組み込んでおく必要があります。

大規模修繕にあたっては、まずマンションの「建物調査」を行います。建物調査を行うのは、大規模修繕専門のコンサルタント会社や建設会社、マンションの施工会社などです。

建物調査で行うのは、建物や共用設備の劣化状態や改修・更新の必要な箇所についての現状確認です。修繕や更新が必要な箇所の特定、その最適な修繕方法の提案、提案に基づくおおよその予算(見積もり)を、報告書や提案書という形で依頼する業者に提出してもらいます。場合によっては、修繕や更新の必要な箇所の特定や修繕方法の提案のみを依頼するケースもあります。

建物調査で建物の状態を把握したら、次は大規模修繕の方針と計画をマンションの大規模修繕委員会で決定します。通常、大規模修繕計画が策定されている場合はその計画をもとに、提出された建物調査結果や提案書やおおよその見積もりを参考にして、修繕や更新の対象となる箇所の工事内容や予算を話し合っていきます。

大規模修繕の基本的な方針と計画が決定したら、正式な見積もりを依頼します。複数の会社から見積もりを提出してもらい、再度施工箇所の詳細、施工方法や施工期間、費用などを比較するのが一般的です。

提案された見積もりをもとに工事会社を決定する際は、提案された修繕内容と見積もり金額を精査して、1社ないし2社の候補を選定して、マンションの区分所有者全体の総意を決定するための管理組合総会を再度開催します。議決に必要な賛成者数は、大規模修繕の程度によって異なります。通常、共用部分の軽微な変更の場合は過半数、重大な変更の場合は4分の3以上の賛成が必要です。

大規模修繕工事の契約締結後、大規模修繕工事が実施されます。工事にかかる期間の目安は、マンションの規模によって大きく変わり、50戸程度のまでの小規模マンションで2~3カ月、それ以上の中規模マンションでは5~6カ月程度です。大規模なマンションや修繕内容が多岐にわたる場合は、全体が完了するまでの工期が1年に及ぶ場合もあります。

公開日:2024年4月7日

REDSエージェント、宅建士の有馬春志です。

日本の地熱発電は大きな可能性を秘めていますが、温泉事業者の反対や規制のハードル、険しい山地での建設という困難が伴うために、投資家の意欲が高まりにくい側面があります。

業務スーパーの創業者である沼田昭二氏は、スーパー経営で実績を積んだフランチャイズモデルを活用し地熱発電の推進を目指しています。

沼田氏は食品スーパーを1981年に創業。85年に神戸物産を設立し、フランチャイズ展開する業務スーパーの店舗数は1030に達し、時価総額は約1兆円といわれています。沼田氏はそんな神戸物産の経営を長男に引き継ぎ、2016年に地熱発電による中規模発電所開発を専門とする株式会社「町おこしエネルギー」(兵庫県加古川市)を設立しました。

同社のフランチャイズ型開発では、町おこしエネルギー社側が生産井(地熱発電で蒸気や熱水を取り出す井戸)・還元井(生産井から排出される地熱水のうち不用な熱水を地下へ還元するための坑井)掘削などまでを提供する一方、加盟者の地元事業者らが井戸権利料やロイヤルティーを支払うというのが大まかな仕組みです。初期投資をどちらが負担するかで2つの事業タイプに分かれています。

開発地の地形の険しさという難題を克服するために同社が開発した技術も利用することで、調査から操業までの期間を約15年から5年以下に短縮することができるそうです。

ブルームバーグNEFによれば、日本の地熱資源量は米国、インドネシアに次いで3番目に多いのですが、日本の地熱発電導入量は0.5GWで、日本が技術的に利用可能な地熱資源全体のわずか1.5%しか活用されていないといいます。政府は2030年までに1.5GWの地熱発電能力を導入することを目標としています。

町おこしエネルギー社は、約8000世帯の年間電力需要をまかなえる約5MWの中規模地熱発電所を、同一の発電条件で設計・開発します。通常、特定の開発地の条件に合わせて調整しなければならない大型の設備よりも、稼働までの期間を短縮することができます。

「日本の地熱開発で一番必要なのはスピード感だ」と沼田氏は指摘しています。

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度では、1万5000kW未満の地熱発電所には、大規模な発電所の約1.5倍高い価格が適用されます。また中規模施設の場合、通常、出力1万kW以上の大規模な施設では必ず実施される環境アセスメントを省略することができます。

町おこしエネルギー社は、地熱発電に関する開発をビジネスチャンスだけでなく、地域経済活性化プロジェクトとして位置付けています。熊本県小国町で開発中の同社初の地熱発電プロジェクトでは、温泉水をハウスでの野菜栽培に利用。オニテナガエビやヤマトシジミなどの養殖事業も試みています。

「発電所だけではそれほど多くの雇用は生まれませんが、農業など多様な産業に展開すれば、町も業者も潤います」と、同町の担当者。再生可能エネルギー開発はリスクを伴いますが、それを上回るメリットを地域が得られるよう期待しています。

地元と協力する取り組みは他の地域でも行われています。ビル・ゲイツ氏らが設立したベンチャーキャピタル、ブレークスルー・エナジー・ベンチャーズが支援するベースロードパワージャパンは、岐阜県奥飛騨温泉郷で、くみ上げた熱水を発電利用した後、浴用に適した温度で地元の温泉施設に供給しています。

再生可能エネルギー発電事業などを手掛けるGPSSホールディングスは、新潟県の松之山温泉と協力して地熱発電所を建設し、試験運転を行っています。

町おこしエネルギー社は、技術や人材面でも独自の工夫をしています。従来の掘削機にかわり、狭い山道を自走する小型掘削機を開発しました。国内で不足する掘削技術者を養成するため、2022年4月には北海道白糠町で専門学校のジオパワー学園を開校し、卒業生4人全員が掘削関連会社に就職しました。2023年度は14人が入学し、将来的には年度あたり80人を募集する予定です。

2024年3月に送電網への供給を開始した小国町のプロジェクトは総工費約100億円。固定価格買取制度に基づく年間売上高は約15億円になる見込みです。

町おこしエネルギー社は間違いなく、日本の地熱発電の設備容量を増やすでしょう。開発期間の長さと設備投資の多さは、日本における地熱発電の大きなハードルの一つであり、同社はフランチャイズ事業でそれに取り組もうとしているとの見方を示しています。

公開日:2024年2月29日

REDSの宅建士、有馬です。現代のおすすめ屋根材は昔に使われていた屋根材から変化しました。屋根材にはどのような歴史があり、どのように変容したのか、ぜひ、知ってほしいです。一般の人が思っている以上に屋根材はバラエティ豊かです。

現在の屋根材市場の素材別シェア(新築と改修両方の面積別シェア)は、既存住宅では瓦屋根がシェアナンバーワンですが、現在は金属屋根が圧倒的です。

それぞれの屋根材の特徴は以下のとおりです。

日本の高度成長期に広く普及した、平べったい板状の屋根材です。都心部や郊外、新築の建売住宅で多く採用されています。

・セメントを固めて製造加工した屋根材

・コロニアルやカラーベストとも呼ばれる

・建築図面では平板スレートや平板瓦とも表記される

・主に都心や郊外の新築戸建で用いられているが、近年のシェア率は低下傾向

・昔のスレート屋根にはアスベストが含まれている

〇施工は簡単ですが、リフォームには不向きです。

夏の暑さと冬の寒さが改善されることが評価され、日本では断熱材一体型の横葺き金属屋根の人気が根強いです。

・屋根材の裏側に断熱材が付着された日本製の屋根材

・屋根リフォーム分野でシェア率No1

・断熱効果が高く夏と冬の両方が過ごしやすくなる

・施工が難しく、板金工のみ施工が可能

・商品ごとに性能が大きく異なるため、十分な比較検討が必要

〇断熱性能に優れていますが、施工業者は限定されます。

屋根の流れに沿って縦方向に張る金属屋根材です。緩い勾配で屋根面積を少なくして仕上げることができることから低価格で施工ができます。また、太陽光パネルの設置にも適しています。

・屋根の流れに沿って張る金属屋根

・価格が安く、工事期間も短い

・切妻などシンプルな形状の建物に向いている

・最近の新築戸建の主流になりつつある

〇緩勾配も施工が可能ですが、断熱性能は劣ります。

価格が安いことと施工しやすいことを背景に、塗装会社や太陽光パネル設置工事会社を中心に日本でも普及が進んでいます。

・韓国やニュージーランド、中国などの外国製の比較的安価な屋根材

・主に塗装会社と太陽光パネル設置会社を中心に普及が拡大中

・板金工ではない瓦葺き工でも施工が可能

・屋根材の表面に小石が付着

・商品ごとに性能が大きく異なるため、十分な比較検討が必要

〇国産の商品に比べて安価ですが、屋根の継ぎ目が多く雨水が屋根内部に侵入しやすいことがあります。

屋根の表面に石粒が付着したシート状の屋根材で価格も安いことから日本でも建売住宅に採用されるケースが増えています。

・アスファルトを原料にしたシート状の屋根材

・価格が安く建売住宅を中心に普及が拡大中

・短尺で持ち運びが楽でマンションの屋根としても採用される

・屋根材の表面に小石が付着

・日本製と外国製で性能が異なる

〇価格は安いですが、比較的耐久年数が短いのがデメリットです。

昔の屋根材は瓦屋根が一般的でしたが、現在はほとんど注文住宅でしか採用されていないです。2020年に建築基準法が60年ぶりに改正され、2階建の瓦は全て釘もしくはビスで固定させることが義務化されました。

・60年近い耐久性が期待できる屋根材

・価格は高価格帯に属する

・地震や台風の影響を受けやすく、悪いイメージが定着し、シェアは低下傾向

・瓦の固定方法の義務化や質量を軽くさせた軽量瓦の開発が進み、昔と今では瓦の施工法や商品開発に変化が生じている

〇耐久性に優れていますが、価格は高めです。

昔の工場や倉庫などの大型建築物は、波型スレートが主流でしたが、現在は新築と改修ともに折板屋根と呼ばれる金属屋根で施工することがほとんどです。

・昔の工場や倉庫は波型スレートが主流

・今はメンテナンス性と施工性に優れた折板屋根が主流

〇工期は短いものの、事前準備に時間を要します。

短い長さの屋根材は主にガレージやカーポートなどの用途に用いられます。ホームセンターなどでも購入ができ、DIYで屋根を張ったり修理したりする人も多いです。

・カーポートや小さな小屋などで用いられる小さいサイズの屋根材

・ホームセンターでも購入でき、DIYで用いられることも多い

〇DIYでも施工できますが、耐久性は低いです。

主にアスベストが含まれていないスレート屋根を補修するために開発された屋根材です。一般的な屋根カバー工法とは用途と目的が異なり、屋根の回復ではなく、応急処置に近い仕上がりとなります。

・アスベストが含まれていない(ノンアスベスト)スレート屋根の補修用として流通している屋根材

〇部分修理が簡単にできますが、屋根の長期維持は期待できません。

・主にマンションで採用されているフラットな陸屋根

・寺社仏閣で用いられる伝統的な金属屋根の銅板屋根

・ガルバリウム鋼板やアルミよりも耐久性に優れたステンレス製の屋根材

・粘板岩を用いた本物の天然スレート屋根

以上です。

公開日:2024年1月20日

REDSの宅建士、有馬です。住宅を購入することは、人生の一大事です。一生に一度の買い物、といわれるほどの決断でもあります。特に新築住宅を購入するとなれば、その思いもことさらでしょう。

しかしながら、このような強い思いで購入した新築住宅に欠陥があったとすれば、気が気ではなくなると思います。新築の住宅ローンだけでも凄い金額なのに、さらに修理代がかさむとなると頭が痛いところですが、マンションの耐震強度偽装事件など新築住宅における諸問題がメディアで大きく取り上げられることがあります。

マンションの耐震強度偽装事件とは、売主が規定に満たない耐震強度で販売し、本来であれば品確法の10年保証の対象になるにかかわらず、売主の資本力不足を理由に欠陥の補修や損害賠償を行わなかったという事件です。そのため、買主が莫大な損害を負担することになってしまい、社会問題化したことをきっかけに、新築住宅にはすべて、完成(引き渡し)から10年間、瑕疵担保責任の履行のために資金を確保することが法律によって義務付けられました。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律ですが、今回はこの法律について解説します。

すべての新築住宅には構造躯体への10年間の保証が義務づけられていて、これは「住宅の躯体部分に瑕疵があれば、注文住宅の建築会社や売主(不動産会社)に補償を求められる」というもの。2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律によって定められています。

「売買の対象物に隠れた瑕疵(住宅の場合は外部から簡単に発見できないような欠陥)がある場合は、売主が買主に対して補修・損害賠償等の責任を負う」というもので、新築住宅を購入した際には、この「瑕疵担保責任」が保証されています。つまり、新築住宅の初期の欠陥については原則的に売主もしくは施工会社が補修を行ってくれると安心してもいいのです。

もちろん、その保証範囲や買主が保証を受けるときの手続き方法などは、各不動産会社やメーカーで違いますが、住宅の瑕疵保証制度を理解することは、新築住宅を購入する際のリスクの軽減につながります。

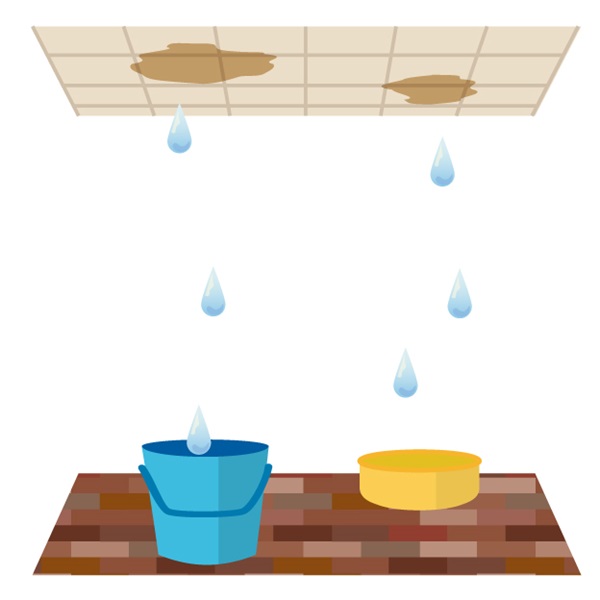

「瑕疵(かし)」とは欠陥のことで、ゆがみや接続不良なども補償の対象になります。基本的な構造部分は普通では見えない場所が多く、点検以外でお客様が気づくのはほぼ「雨漏り」からです。

「住宅の躯体部分」というのは「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のことで、具体的には、基礎、壁、柱、床、屋根、梁(はり)などを指します。

注意すべきこともあります。この10年保証の対象となるのは、あくまで「隠れた瑕疵」です。つまり、物件の引き渡し時にすでに発覚していた瑕疵については保証対象にはなりません。

また、物件の引き渡し後に地震や火災などの自然災害や事故によって発生した不具合も、隠れていたわけではなく新たに発生した瑕疵ですので、10年保証の対象にはなりません。現実的には、瑕疵が発見されるパターンはさまざまです。その不具合・不良が10年保証の対象となるかどうかは、住宅や不動産取引に関して素人である買主が判断できないものがほとんどなので、住宅における不具合・不良を発見した際は、まず売主や施工会社に相談してみましょう。

「屋根の雨どいを掃除しなかったことが原因の雨漏り」「コーキングが切れたことによる雨漏り」などは対象外になります。また、内装、サッシ、給湯器なども、瑕疵保険の対象とはなりませんので注意が必要です。

ここでよくある疑問についてお答えします。

回答:保証保険に加入していない場合、保証は受けられません。

多くの場合、修理費用は住宅の引き渡しの際「保証保険」に加入するか、もしくは法務局に「供託」することにより確保しますので、建築会社・売主(不動産会社)が倒産しても、保険会社が補償を行ってくれます。ただし、保険に入っていなかった場合には残念ながら補償は受けられず、自己負担ということになります。

回答:5年以内に申し込みをすれば、さらに10年の延長保証を受けられます。

10年保証が切れた後、5年以内なら、さらに10年の延長保証を申し込むことができます。延長保証を申し込むまでの期間は無保険状態になってしまうので注意が必要です。延長申請時には、建物の点検を行い、必要に応じて修理が必要となり、保険料や工事費用等は所有者の負担となります。

10年保証制度のメリットを十分に活用するため、保証期間内に建物の調査や点検を受け、欠陥がある場合には早めに見つけ出すことが大切です。

公開日:2023年12月15日

REDSの宅建士、有馬です。全国で空き家が社会問題となっていることを受け、空き家・空き地の物件情報を登録し、検索できる情報システムを運営する地方自治体が増えています。

空き家が増え続ける中、不動産分野における生産性の向上を図り、我が国の経済成長に貢献するためには、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出によって流動性を高める必要があるからです。今回はその一般的なプロセスについて解説します。

平成30(2018)年の住宅・土地統計調査によると、全国における空き家率は年々上昇傾向にあり、849万戸(13.6%)に上ります。特に「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」を除く「その他の住宅」の割合が上昇傾向にあります。

こうした空き家を解消するため、各自治体では空き家バンクを設置しています。空き家バンクの運営に当たっては、宅建業者などの協力事業者と連携しつつ、空き家の募集、相談対応、物件登録、利用者への情報提供などを行います。業務内容は多岐にわたるため、空き家バンク運営の各段階で適切な部署と連携できる体制構築が必要です。地域における空き家情報の把握にあたっては、まちづくり団体や自治会、民生委員との連携を検討することも求められます。

空き家バンクは自治体が独自に運営するもののほかに、全国の自治体が運営している空き家バンクの情報を一元的に検索できるようにした「全国版空き家・空き地バンク」が存在します。このサイトでは、空き家や空き地、公的不動産(PRE)、地域の情報などを検索できます。廃校や職員宿舎などの公的不動産(PRE)を検索できる機能も追加されています。

全国版空き家・空き地バンクへの利用者登録は不要ですが、掲載されている物件の自治体への登録が必要となる場合があります。

空き家バンクへ物件情報を登録する際に最低限必要な情報として、全国版空き家・空き地バンクでは、所在地、現況、物件名、物件種別、問合せ先、価格・賃料等が登録必須項目となっています。空き家バンクでの情報公開および宅建業者などとの共有について所有者から承諾を得る必要があるため、登録申請時には同意を得る必要があります。

空き家所有者からの相談対応ですが、相談内容によっては、自治体窓口のみでは対応できない場合があります。相談内容に応じて、所有者に紹介できる専門家をリストアップし、事前の取り決めに従って、自治体は取次を行うといいでしょう。

所有者から提供された物件は、事前に定めた登録業務フローに基づき、取得した情報について空き家バンクへ登録します。物件登録にあたっては、利用希望者の興味をひくように物件の特徴を盛り込むことが有効です。

空き家は一般的な不動産流通サイトでは買い手が見つからない物件が多いため、これらの不動産流通サイトとは異なる需要層(例えば、地方への移住を目的としており、低廉な価格の物件を望む方など)にアプローチする必要があります。

空き家バンクは以上のような仕組みで運営されています。空き家バンクを利用するメリットとデメリットを考えてみます。

空き家オーナーが空き家バンクを使う一番のメリットは、無料で掲載できることです。利用登録をすれば契約不要で利用できます。掲載には物件の資産価値も不問です。運営は自治体ですから、信頼できる点も大きなメリットです。このほか、自治体によっては、空き家バンクに登録すると補助金がもらえることがあります。例えば、リフォームや家財処分、空き家管理を目的とした補助金などがあります。

一方でデメリットとして特に気を付けたいのは、一般の不動産会社と異なり、宣伝をしてくれないことです。物件の不具合や契約内容が異なるなどトラブルが発生した際に、自治体が介入することはなく、空き家オーナー自身で対応する必要があります。

物件を探す側のメリットは、いわゆる古民家など一般の不動産会社には掲載されていないような物件を買える可能性があることです。不動産価値が低い物件は流通しにくい傾向にありますが、空き家バンクは不動産価値を問わないためです。

一方のデメリットとして、空き家バンクを運営する市区町村は不動産の仲介をしないため、サポートするのは連絡調整までとなり、所有者との交渉は自身で行う必要があることです。また、不動産価値の高い都市部においては、空き家バンクに登録されている物件がそもそも少なく、探しにくいと言えるでしょう。

空き家の処分や購入についてもお気軽にREDSまでご相談ください。

公開日:2023年11月7日

REDSエージェント、宅建士の有馬です。

委託を受けて不動産などの資産の形成、運用、保全を行なうことをアセットマネジメントといいます。投資家やオーナーに代わって不動産の総合的な資産管理を行い、その価値を最大化することが主な業務です。

その際に重要なのは、投資目的に沿ってリスクとリターンをコントロールすることであり、投資内容や投資先の分散、投資期間の設定など工夫が求められます。不動産を組み込んだアセットマネジメントにおいては、投資不動産の選定や売買だけでなく、不動産の収益性を左右する賃料の設定、テナントの選定などの業務にも関与します。

今回はアセットマネジメントについて解説します。

アセットマネジメントの業務は以下の8つに集約されます。

以下の3つの主要項目からなる運用計画書を年1回作成し、オーナーに提出します。

①ビル運営に関わる全ての収入(賃料、共益費、取立て水光熱費等)・支出(建物管理費、修繕費、水光熱費、公租公課など)を推計し、1年間から5年間程度の月次・年次のキャッシュフロー、営業純利益などを算出

②マーケットリサーチ(情報収集)を行い、営業戦略を立て、戦略に沿って募集条件(募集単価、契約形態、契約期間など)や緩和条件(時期の見極め、下限値、フリーレントなど)を織り込んだリーシング戦略を立案

③予防保全(建物の価値を維持するために、計画的に行うメンテナンス。エレベーターや消防設備、給排水、空調、電気設備などを含む定期点検が中心)計画、事後保全(定期点検に含まれる設備や外壁、共有部分の故障などが発生した際に都度行う修理・改修)計画、予防保全の一環としての長期修繕計画の立案

運用計画書に基づいて運用した結果を3カ月から半年ごとに、以下の内容を含む運用報告書を作成し、オーナーに報告します。

①キャッシュフロー・営業純利益等の実績

②賃貸借契約の一覧(レントロール)

③予防保全・事後保全・長期修繕計画の実施一覧

④管理費・工事費等の支払明細

⑤テナント要望や事故苦情・トラブル等の内容、定期的に必要な検査の実施状況と問題点の有無、諸官庁からの要請事項や対応状況

以下の内容を含みながら資金の入出力を管理し、結果をキャッシュフロー表に反映し、オーナーに報告します。

①テナントへの賃料等の請求・精算

②請求書の取りまとめ、資金移動・支払事務

③利益の配当・出資金の払戻

テナントとの契約関係を維持することを目的に、以下のような業務を行います。

①入居時・賃貸借契約更新時の賃貸条件の交渉、契約手続

②賃料等入金期日の管理、入金明細作成

③賃料延滞時の督促・回収

④要望・苦情への対処

⑤内装工事等の内容審査・工事立会い

⑥退去時の原状回復等の手続、敷金・諸経費などの精算

リーシング管理とは運用計画で立てたリーシング戦略に基づいて、以下のような業務を行うことです。

①リーシング活動のコントロール:引き合い状況・マーケット状況により臨機応変にリーシング活動のコントロールを行うことが重要

②賃貸仲介専門業者と親密な関係を築く:リーシングにおいては、賃貸仲介専門業者が大きな役割を果たすため、賃貸仲介専門業者と親密な関係を築くことが重要

③条件交渉:テナントからの契約賃料、フリーレント、レントホリデー、ステップアップ賃料、契約期間等の付帯条件交渉の対応

商業施設の場合、テナントの売上に連動して賃料が変動する形態の契約が行われる場合も多いため、テナントの売上増加を目的に、以下のような業務を行います。

①販促(プロモーション)活動

②テナント管理(売上管理、売上向上のための各種サポート・指導、テナントミックスなど)

③施設管理(施設の改装・大規模修繕・日常管理)

④飲食、物販などの出店業者へのダイレクトアプローチ

建物を快適に安全に利用するために維持・管理することを目的に、以下のような業務を行います。

①建物、設備の管理・保守点検:昇降機設備、電気設備、冷暖房設備、空調・換気設備、給排水・衛生設備、消防用設備

②保安警備:常駐警備、巡回警備、機械警備

③清掃業務:清潔さを保つ日常清掃、日常清掃では網羅しきれない特殊な汚れや箇所に対する定期清掃

現物資産である以上、建物は必ず劣化します。そこで「1.運用計画」で立てた予防保全計画、事後保全計画、長期修繕計画に基づいて、建物を維持・管理し資産価値を守ります。

公開日:2023年10月4日

REDSエージェント、宅建士の有馬です。

「地盤調査」についてご存じでしょうか。地盤調査とは、建築物の基礎などの設計・施工や、根切り工事の施工をする前に、地盤の性質を把握するために行う調査のことです。

建築物の基礎は、建物に作用する荷重および外力を安全に地盤に伝え、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならないとされています。地盤調査は、この条件を満たしているかを確認するために必要な調査です。

今回はこの地盤調査について詳しく解説します。

地盤調査の調査事項は、成層状態、層の強度、圧縮性、透水性、地下水の状況などで、調査によって、地盤の許容応力度や基礎杭の許容支持力、地盤液状化の可能性などが明らかになります。

調査方法は、ボーリング調査、貫入試験、載荷試験、物理探査などがあります。ボーリング調査や貫入試験は、地面を掘って調査することです。載荷試験は、対象地盤に設置した円形載荷板に荷重をかけ、載荷板の荷重と沈下量の関係から、対象地盤を求める試験です。物理探査は、弾性波や電流などさまざまな物理現象を利用し、非破壊で地盤内部を可視化して調べます。

戸建てを建てる場合の一般的な地盤調査は、貫入試験により得られた地盤調査データから地盤改良工事の必要性について判断します。

一般的に、地盤改良工事が必要かどうかは、以下の2つの条件から判断されることが多く見られます。

1.地耐力(地面が建物を支える強さ)が軟弱地盤と判断された場合

2.敷地とその周辺が埋め立て地や盛り土で造成された土地、過去に陥没があった土地、液状化や不同沈下(地盤のゆがみで建物が地中に沈み傾く)の可能性がある土地など、総合的な周辺情報により地盤の強化を要すると判断された場合

つまり、地盤調査の結果と敷地周辺に関する情報を総合的に見て、地盤改良工事が必要か判断します。

信じられないかもしれませんが、昔は地盤調査をしなくとも住宅を建築できました。そのため、不同沈下が起こるなどして欠陥住宅の増加が社会問題になりました。

このような問題を解決するために2000(平成12)年に建築基準法が改正され、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」も制定されました。この法律の適用により、現在では戸建てを建築するには地盤調査がほぼ不可欠になっています。

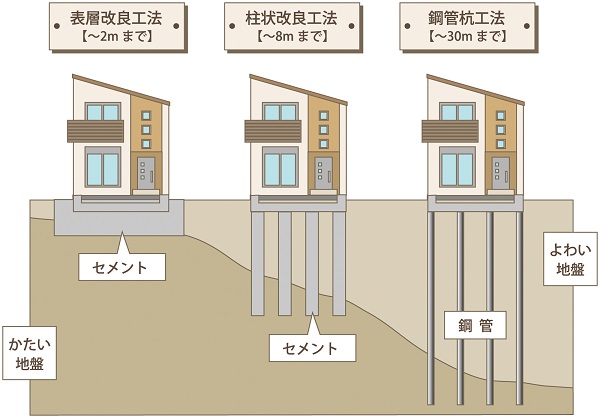

地盤改良工事には、表層改良工法、柱状改良工法、小口径鋼管杭工法などがあります。それぞれ解説します。

表層改良工法とは、セメントを使用して地表周辺を固める地盤改良工事のことで、地盤の軟弱な部分が地表から2メートルまでの浅い場合に用いられる工法です。表層部の軟弱地盤部分を掘削し、セメント系固化材を土に混ぜて十分に締め固めて強度を高めます。

表層改良工法のメリットは、改良深度が浅い場合は比較的リーズナブルで、小型の重機でも施工が可能な点です。また、地中にコンクリートや石などが混入していても施工できる点もあります。

注意点は、勾配のきつい土地では施工が難しい場合があることです。また、地盤改良面よりも地下水位が高い場合は対応できません。施工者のスキルに依存しやすく、実績を積んでいないと仕上がりの強度に影響する点も気を付けたいポイントです。

柱状改良工法とは、円柱状に地盤を固めた改良杭によって建物を支える地盤改良工事のことで、軟弱地盤の深さが地中2~8メートルの場合に用いられる工法です。地中に直径60センチほどの穴をあけ、良好な地盤まで掘ります。地盤を掘る過程で水を混ぜたセメントを注入して土と混ぜて撹拌し、円柱状の固い地盤を築くことで強化する仕組みです。

柱状改良工法もまた、比較的リーズナブルで住宅の地盤改良工法として多く採用されています。また、支持層(強固な地盤)がなくても施工できる場合があるといった点もメリットです。

特定の地盤(有機質土など)では、セメントが固まらないといった固化不良が発生することがあります。また、施工後は地盤の原状復帰が難しい点は要注意です。将来的に土地を売りたい場合、価格の低下につながる可能性もあります。改良体撤去にはかなりの費用がかかるためです。また、狭小地や高低差のある土地では搬入不可となる場合もあるため注意が必要です。

小口径鋼管杭工法とは鋼管で地中から建物を支える地盤改良工事のことで、地中30メートルまでの地盤補強が可能です。地中深くにある固い地盤に鋼管の杭を打って、建物を安定させます。工事にかかる日数も1~2日程度のため、短い期間で工事を終わらせたいという方にもおすすめです。また、小口径鋼管杭工法は狭小な土地など、重機を搬入しにくい場所での工事にも適しています。

小口径鋼管杭工法のメリットは、施工後の地盤強度が他に比べて高い点です。また、3階建てなどの重量のある建物にも対応できます。もうひとつ重要なメリットは、柱状改良より小さい重機でも施工できる点です。

小口径鋼管杭工法は、支持層がなければ施工できません。また、場合によっては工事中の騒音や振動が大きい点もデメリットです。工事に入る前は、近所への配慮は欠かせません。同じ条件で工事した場合、柱状改良工法より高額になる傾向があります。さらに、圧密沈下の大きい場所(新しい盛土造成地など)では、建物は沈下せず周囲の地盤が下がり、杭の抜け上がりが起こることがあります。

最終更新日:2023年9月4日

公開日:2023年9月1日

REDSエージェント、宅建士の有馬です。土地の所有権を考えた場合、お隣やお向かいなど水平方向の境界は厳密に決められていますが、上空や地下の境界はあまり気にしていない方も多いのではないでしょうか。所有する土地の上下に何かあった場合の所有権は、法律ではどのように定められているのか、解説します。

民法第207条には「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と記載されています。土地の上下にも所有権があることは分かるものの、それがどこまで及ぶのか具体的な範囲は書かれていません。どうやら民法第207条においては、上空何メートル、地下何メートルといった土地所有権の範囲に関する厳密な決まりはないようです。

しかし、「厳密な決まりがない」=「上空も地下もすべて自分のもの」というわけではありません。「法令の制限内において」という文言です。つまり、この条文のほかにも土地所有権の範囲に関する法律が存在し、それによって制限を受ける場合があるということです。

土地の上空を使用する権利「空中権(空間地上権)」に関係する法律には、「建築基準法」「景観法」などがあります。これらの法律には、それぞれどんな制限があるのでしょうか?

建物を作る際に適用される「建築基準法」では、第一種、第二種低層住居専用地域での建築物の高さの上限を10メートルまたは12メートルまでと定めています(一部の例外を除く)。これは低層住宅専用地域の住環境をよくするための法律で、どちらの高さになるかは都市計画により規定されます。

「景観法」は、都市や農山漁村の美しい景観を守るための法律です。この法律により「景観地区」に指定された地域では、建築物の高さの最高限度または最低限度が制限されます。制限の内容は地区ごとに異なりますので、景観地区で建物を建築する際は各市町村区へ確認する必要があります。

空中権には2つの意味があります。

契約により設定する空間の上下の範囲を定めて土地を独占的に使用する権利をいい、その法的な形式によって「区分地上権」または「区分地上権に準ずる地役権」に分かれます。

区分地上権による空中権は、工作物(例えば空中電線)を所有する目的で上下の限られた空間を排他独占的に使用する権利する権利のことです。また、区分地上権に準ずる地役権による空中権は、自己の土地(例えば電柱の設置場所)の便益のために他人の土地の空中を使用する(例えば電線を設置する)権利のことです。

いずれも、民法上の物件として認められています。

自宅の敷地内を電線が横切るとなると、たとえ現時点で影響がなくても、電波障害や電線が切れたらどうしようと、不安に思うかもしれません。電線が通っているのが近隣の方の電線である場合、電力会社に頼んで位置をずらしてもらうか、または先方と話をして敷地の上空を貸し借りする契約を交わすか、どちらかの対処方法で改善することになります。

電力会社が管理する送電線などが通る場合は、その前に企業側が承認を求めてくるケースが多いようです。承認すると企業からは費用が支払われますが、提示された条件に納得できない場合は拒否することもできます。

少し話はそれますが、以前は届かなかった隣家の木の枝が、すくすく伸びて我が家の敷地に入ってくると気になります。しかし、たとえ邪魔でも木は隣家の所有物ですので、こちらの判断で勝手に切ることはできません。こんな時は、隣家の方にお願いして切断してもらうのが最善策です。もしも「面倒だからそちらで切ってほしい」などと言われた場合には、後のトラブルを避けるために必ず「同意書」を書いてもらいましょう。

また、「切ったら枯れてしまう」などの理由で応じてもらえない時は、紐などで枝先をくくって逆方向に誘導するという方法など、対処方法を提案してはどうでしょうか。いずれにしろ、普段から隣家と交流して信頼関係を築いておくことが重要になりそうです。

都市計画で定められた容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度)のうち、未使用のものを他の土地に移転する権利をいいます。

一定の条件のもとで容積率を割増しする方法(実質的に容積率が移転される)としては、「特定街区」「一団地の総合的設計」「高度利用地区」「連担建築物設計」などの制度はありますが、連坦建築物設計を除いて移転対象建物が隣接していなければならないほか、既存建物の未利用容積率を移転することはできません。

もっと広範囲で容積率を移転できる制度としては、「特例容積率適用地区制度」があります。これは、都市計画で一定の区域を定め、その区域内の建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することを認める制度です。

現在、東京都千代田区の一部が「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用地区」(都心部の高度利用を図るために、他の敷地で未利用となっている容積率を、離れた土地に移転して活用しようとする地区です)として指定され、東京駅の駅舎敷地で未使用となっている容積率(東京駅は復元改修後、それ以上容積率を使用しないで保存される)を、その周辺の新築ビル(東京ビルディング、新丸ビル、丸の内パークビル、八重洲側の南北グラントウキョウビルなど)に移転して、本来の容積率以上の高層ビル化を実現しています。

容積率の移転は建築確認によって認められるもので、当事者が空中権を直接に取引する制度が確立しているわけではありませんが、容積を移転する敷地に対して移転先の敷地所有者が地役権を設定し、移転敷地所有者にその対価を支払うという方法が取られています。

公開日:2023年7月27日

REDSエージェント、宅建士の有馬です。弊社REDSは不動産売買専門の仲介会社です。このため、賃貸物件は扱っていないのですが、お客様の中には賃貸物件から分譲マンションや戸建ての購入を検討される方がいらっしゃいます。そんなお客様に向けて、住み替え元の賃貸物件の原状回復について解説します。

原状回復とは、ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいいます。

例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされます(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではなく、損害が発生する以前の状態に戻す方法(原状回復による賠償)が認められる場合があります。

賃貸の部屋を借りる際に支払う敷金や保証金、本来はキレイに住んでいれば退去時に戻ってくるのですが、部屋の状態によっては一部は戻ってこないこともあり、トラブルになることもあります。

賃貸物件の入居者には「善管注意義務」という義務が民法で定められています。入居者は賃貸物件の部屋を管理する立場にあるため、常識の範囲内で注意をしながら賃貸物件を管理しなければいけないとされています。

この善管注意義務が、原状回復の費用負担にもかかわってくる場合があります。たとえば、キッチンの掃除を疎かにして発生した油汚れ、エアコンの水漏れに気づいていながら大家さんに報告せず、壁にカビが発生した場合などは「善管注意義務違反」となり、修繕費用の負担が発生することとなります。

このルールに則ると、日差しで色あせたフローリングの張り替えは大家の負担になりますが、不注意で窓を開けたまま外出してしまい、その間に降った雨で床が変色した場合は入居者の負担になります。壁にポスターやカレンダーなどを貼った際に、画びょうやピンの跡ができた場合や、日照によってポスターの貼ってあった部分とほかとのクロスの色が変わったため、クロスを張り替える場合は大家の負担になります。一方、クギやネジを使って壁に棚を設置したため穴ができた場合は、入居者の負担になります。

入居者が負担するべき原状回復費用が敷金より多ければ差額を請求され、反対に少なければ残金が返金されます。「原状回復」に代わって「現状回復」という言葉が使われている場合があります。読み方は同じですが、まったく別の意味になるので注意しましょう。

原状とは、元来の状態という意味です。一方、現状とは「今現在の状態」という意味なので、「現状回復」=「今の状態に回復する」ということになります。本来の「元の状態に戻す」という意味とはまったく異なってしまうので、現状回復は誤った言葉です。

原状回復と似た言葉に「原状復帰」というワードもあります。元来の状態に復帰させるという意味の原状復帰は、基本的に原状回復と同じ意味です。しかし細かく見ると、元来の状態に戻す行為自体のことを原状復帰と呼び、こちらは主に建設業界の中で使われることが多い言葉です。

不注意や過失でできた傷や汚れは入居者が支払わなければいけない。原状回復の費用相場は、部屋の広さや修繕を行う業者、住んだ年数や修復内容によって違ってきますが、家賃の3ヶ月分程度が一般的だといわれています。

賃貸物件を出ていく際は、原状回復が理由で大家さんと入居者の間にトラブルが起こるケースがあります。よくあるトラブル事例を紹介します。

・下地にまでダメージが及んでいないほどの小さい壁の穴でも、壁紙の交換費用を要求された

・5年住んでいた賃貸物件の退去時に高額なハウスクリーニング費用を求められた

・原状回復不要なはずなのに、敷金が返却されない

このほかにも「この汚れは入居前からあった」「ただの日焼けだから経年劣化である」など、入居者の言い分が大家さんに理解されず、入居者の不注意による傷や汚れとしてカウントされることもあります。

借家契約では、退去時の原状回復義務を特約にしていることが多いですが、「本来存在したであろう状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にする必要はないとされています。つまり、契約に定められた使用方法に従って通常の使用をしていれば、経年劣化があってもそのまま返還すればよいことになります。

国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、賃借人が負担すべき原状回復費用は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」の範囲に限るとしています。

また、東京都の「(賃貸住宅紛争防止条例、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例、いわゆる東京ルール)」(2004年10月施行)では、重要事項説明の際に、借主に対して退去時の通常損耗などの復旧は貸主が行なうことが基本であること、入居期間中の必要な修繕は貸主が行なうことが基本であること、契約で借主の負担としている具体的な事項などを書面で説明しなければならないとしています。

この東京ルールは非常に分かりやすくまとめられていて、若者の間でもSNSなどで認知が広がっています。ぜひご覧ください。