小室 武稔(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入の交渉と戦略的なご売却はお任せください!

CLOSE

公開日:2024年3月24日

こんにちは、REDSエージェント、宅建士の小室武稔です。マンションを購入する方の多くが、「防犯上、できればマンションの2階や3階以上の住戸にしたい」と考えているのではないでしょうか。今回はマンションの1階住戸をあえて選ぶメリット・デメリットについてお話しさせていただきます。

マンション1階を選ぶと主に以下の4つのメリットがあります。

マンションは、一般的に階数が上がるほど販売価格が高く設定されています。同じ間取りであっても、上層階よりも下層階のほうが低価格で購入できるメリットがあります。

眺望や陽当たりの良さを求める人が多いマンションでは、下層階の人気が低く、価格が抑えられている傾向にあります。1階住戸には庭付きの物件もあります。眺望や陽当たりと価格を比較し、検討されるとよろしいかと思います。

小さいお子様がいるご家庭では、どうしても足音などの「音」が階下の住戸に響いて、トラブルに発展しないかが気になってしまいます。大きなものを移動させるときにも下の階に迷惑がかかることがあります。

ですが、1階であれば下の階への騒音の心配が減りますので、よりストレスの少ない生活を送ることができます。

1階住戸は、エレベーター待ちをせずに迅速に外部と行き来することができます。

タワーマンションで見られる朝のエレベーター待ちも回避できます。また、災害時や不慮の事態が発生した場合も避難したり対応したりしやすいという利点もあります。その他、1階共用部も近く、共用スペースの利用や、各階にゴミステーションのないマンションでは、ゴミ捨てもほかの階よりも容易です。

1階住戸には、一戸建て感覚の専用庭付きやテラス付き住戸が多く、ガーデニングを楽しんだり、夏場に家庭用のビニールプールで子どもと遊んだりすることができます。ペット飼育可のマンションであれば、ペットと一緒に生活するプライベート空間を持つことができます。

なお、専用庭等においては、使用料が発生する場合も多く、事前にランニングコストの確認が必要です。

逆に、マンション1階住戸にはデメリットもあります。以下、主な7つを紹介します。

高台に立地したマンションや周りに高い建物などがない場合は別ですが、一般的に上層階と比較して、下層階ですと、陽当たり・眺望が弱くなります。

内見の際は、生活リズムと照らし合わせて、採光の方角・時間帯、影をつくる建物や樹木がないか、周辺を確認されるといいでしょう。また、新築マンションで内見ができない場合は、近隣の建物など周辺環境をしっかりと確認したうえで、購入することをお勧めします。

上層階であれば安心というわけではありませんが、やはりほかの階と比較して、1階は泥棒など外部から侵入されるリスクが高まります。1階住戸も侵入防止の対策は取られています。「部屋位置が道路に面している」「マンション全体のセキュリティ」など、購入前にどのような対策があるのかをしっかり確認しておくといいでしょう。

部屋の位置が道路よりも高い住戸や外から見えない構造であれば問題はありませんが、陽当たりなどを重視すると、開口部は道路などに面しているケースがほとんどです。こうした住戸では通行人の視線が気になってしまいます。柵に目隠しをするなどの対策を取るといいでしょう。

また、共用廊下を通る住民の人影や気配が気になることもあります。昼間でもカーテンなどの対策をする必要があるかもしれません。

共用玄関やエレベーター付近の住戸の場合、マンション住民や来客者などが住戸前を通った際に、足音や会話などが聞こえることもあり、騒音に感じることがあります。

また、エントランスなど居住者が滞留する共用部分に近い部屋位置の場合も、同様に騒音を感じることがあり、若い世帯が多いマンションでは、走る音などお子様が発する「音」を感じることもあります。

ハザードリスクも上層階よりも高まります。ハザードリスクがあるエリアは多くはありませんが、実際に水害で1階部分が浸水したマンションもありますので、検討材料としてハザードマップや過去の洪水被害のケースを確認されるといいでしょう。

周辺の建物などに囲まれているケースが多く、上層階よりも陽当たりや風通しの悪くなる傾向があります。こうした住戸では、室内に湿気が溜まりやすくなるというデメリットがあります。季節によっては、結露が生じたり、カビが発生したりすることもあります。内見時に窓付近などの劣化状況も忘れずに確認しておきましょう。

高層階の住戸と比較して、虫の侵入が多くなることは避けられません。夏場は蚊も気になります。私が担当をした物件の売主様も防虫剤などで対策をされていたそうです。窓を開けっぱなしにしないことも求められるでしょう。

その他、季節によってはテラス部分に共用部分の樹木の落ち葉が舞い込んでくることも多いそうで、清掃が必要となる場合もあります。

私の担当したお客様でも、小さいお子様がいらっしゃるご家族様で、音を考慮し1階限定で検討のうえ、購入いただいたお客様が多数いらっしゃいます。

上記のようなメリット、デメリットがございますので、マンション1階住戸のご購入・ご売却を検討の際は、ご相談いただければと思います。お問い合わせお待ちしております。

公開日:2024年2月16日

REDSエージェント、宅建士の小室武稔です。今回はマンションの「構造」についてお話をさせていただきます。

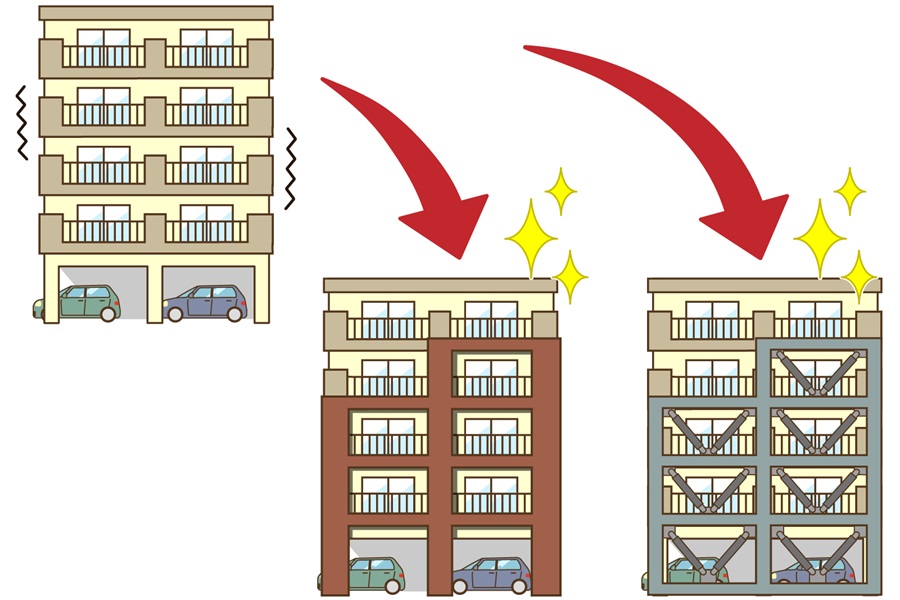

耐震にかかわる建築基準法は、1968(昭和43)年に発生した十勝沖地震の被害を踏まえ、1971(昭和46)年に鉄筋コンクリート造の柱の基準を強化することにより、耐震基準の改正が行われました。

その後、1981(昭和56)年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される「新耐震基準」は、震度6強~7程度の大規模地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを基準としています。新耐震基準適用前のマンションでは、耐震診断や耐震改修が課題となっています。

地震による被害を防止するために、建物は以下の3つの構造をしています。

●耐震構造:建物自体の強度を高めることで、大きな地震に対しても建物が壊れたりしないようにした構造です。

●免震構造:一般に、建物基礎と上部構造との間に積層ゴム等の免震装置を設け、免震層が設けられている構造です。免震層の柔らかいバネ特性によって建物の揺れを緩和し、そこで地震のエネルギーを吸収して上部構造への伝達を低減させます。

●制震構造:建物の骨組みにダンパーなどの制震装置を取り付け、建物に生じる揺れを吸収・抑制する構造です。長周期地震動や風揺れを低減する効果を発揮し、居住性の向上を図ることができます。

現在は、建物に揺れが影響しにくい構造として、免震構造や制震構造が注目されています。

では、マンションを購入するうえで、どのような構造に注意する必要があるでしょうか。

●ピロティーを採用している建物:ピロティーとは1階の柱だけで構成された壁のない階をもった建物の形式のことを指します。壁が少ないため、地震の際に建物に影響を受ける危険性があります。耐震補強として、耐震壁の鉄骨の設置を行う必要があります。

●コの字型、L字型の建物:地震の際に曲がっている部分に大きな力が加わり、そこから建物が崩壊する危険性があります。崩壊を回避するために「エキスパンション・ジョイント」を設けることが効果的といえます。エキスパンション・ジョイントとは、建物を2以上に区切って隙間をもたせ、その隙間を伸縮金具で覆う形で接合する伸縮可能な継ぎ手のことです。

●上層部と下層部で構造が異なる建物:たとえば建物の上層階が鉄筋コンクリート造、下層階が鉄骨鉄筋コンクリート造である場合など、構造が切り替わる部分の付近で、層崩壊が生じる恐れがあります。

耐震補強の方法は主に以下の4つがあります。

●枠付き鉄骨ブレース補強:既存の柱・梁フレーム内に、枠付きの鉄骨ブレースを挿入することで、強度を向上させる補強です。

●外付けフレーム補強:既存の柱・梁フレームの外側に、新たに外付けフレームを設けて強度を向上させる補強です。

靱性能(じんせいのう)とは、物質の破壊に対する抵抗の程度、あるいは亀裂による強度低下に対する抵抗の程度のことです。

●耐震スリットの新設:腰壁や垂れ壁を柱と連結すると、柱が拘束されて短柱化し、地震時の水平荷重によってせん断破壊が生じます。せん断とは、物体や構造部材の内部の面に沿って、面の両側に反対方向の力が加わって、内部にずれが生じることを指します。

●鋼板巻き立て補強:既存の建物に鋼板を巻くことで、柱の靭性を向上させる補強方法です。

●鉄筋コンクリート壁の増設

●そで壁補強:既存の建物の柱に鉄筋コンクリート造のそで壁を新設し、柱と一体化して強度を向上させる補強方法です。

●制震装置の組入

●免震構造化

基礎とは、建物の最下部で建物の荷重を地盤に伝え、さらに建物と地盤を固定する部分をいい、以下の種類の基礎があります。

直接基礎とは建物の荷重を直接地盤に伝えるもので、建物の規模が小さく軽量である場合や、地表近くに支持層となる良質の土層がある場合に採用される基礎で、布基礎やベタ基礎があります。

●布基礎:柱や壁の直下で、建物の荷重や外力を地盤面に分散させる機能を持つ基礎。

●ベタ基礎:許容地耐力に比較して建築物の荷重が大きい場合に、建物の全平面にわたって一体となったフーチング(地盤の支持力を高めるために基礎の底面を広くした部分)を設ける基礎。

杭基礎とは建物の規模が大きく重量がある場合や、軟弱な土層が地表から相当深い場合など、直接基礎では安定的に建物を支えるのが難しいときに、建物の重量を地盤に伝達させる杭を使って支持させる基礎のことで、支持杭や摩擦杭があります。

●支持杭:杭を使い、建物を深い位置の硬い層で支持する基礎。

●摩擦杭:支持層が深いところにあり、杭の先端を支持層に到着させるのが難しい場合に、杭周囲の摩擦力で建物を支える基礎。

建物の構造は、将来の資産価値に関わる内容です。特に1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震基準のマンションでは、住宅ローンの借り入れが可能な金融機関が限られる場合があります。

先日も、マンションの管理体制も室内コンディションも良好な物件があり、お客様に購入を検討いただいておりましたが、ご希望の内容で融資を受けることができなかった旧耐震基準のマンションがありました。

ぜひ「建物の構造」も検討の材料のひとつとして、ご確認いただければと思います。みなさまからのお問い合わせをお待ちしております。

公開日:2024年1月9日

REDSエージェント、宅建士の小室武稔です。今回はマンションの「総会」についてお話をさせていただきます。

マンションの総会には2種類ありますが、ご存じでしょうか。毎年1回、必ず行われる通常総会と、必要に応じていつでも招集することができる臨時総会があります。

通常総会は、前年度の決算の承認や当年度の予算の承認が含まれるため、新会計年度開始以後、2カ月以内に召集しなければなりません。また、招集するには原則少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時・場所・目的を示して、組合員に通知する必要があります。

ただし、緊急を要する場合には、理事長は理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲で、召集の通知を短縮することができます。

※総会の目的が、建て替え決議またはマンション敷地売却決議の場合は2カ月前となります。

会議の目的が以下の場合は、議案の要領も通知する必要があります。

1.規約の制定・変更・廃止の決議

2.敷地および共用部分などの変更の決議

3.建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議

4.建て替え決議またはマンション敷地売却決議

会議の目的が建て替え決議である場合は、下記事項を通知しなければなりません。

1.建て替えを必要とする理由

2.建て替えをしない場合、修繕・改修により当該建物の効用の維持または回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む)に要する費用の額およびその内訳

3.建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

4.建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

総会成立要件、決議要件は下記のとおりです。

議決権総数の半数以上を有する組合員が出席して成立します。代理人や委任状、議決権行使書についても有効となります。

代理人によって議決権を行使する場合の資格は、以下の3点です。

・その組合員または一親等の親族

・その組合員の住戸に同居する親族

・ほかの組合員

委任状の場合は、委任する組合員が「誰に」「どのような内容」を委任したか、議決権行使書の場合は、組合員が議案について賛否どちらの判断をしたか」がわかればよく、押印がなくても、本人の署名があれば有効となります。

1.普通決議・・・出席組合員の議決権の過半数で決します

2.特別決議・・・組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3で決します

●建て替え決議

組合員総数の5分の4以上、および議決権総数の5分の4以上

●マンション敷地売却決議

組合員総数、議決権総数および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上

1.役員の選任、または解任

2.管理費等などの決定または変更

3.組合の収支予算の決定または変更

1.規約の制定、変更または廃止

2.敷地および共用部分等の重大変更

3.義務違反者に対する専有部分の使用禁止および区分所有権の競売請求、義務違反の占有者に対する契約解除と引渡しの請求

4.建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

規約の制定、変更または廃止について、一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る必要があり、その組合員は正当な理由がなければ拒否することができません。

敷地および共用部分などの変更が専有部分・専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員、その専用使用部分の専用使用が認められている組合員の承諾を得る必要があります。

総会の討議事項について議長は、総会の経過の要領とその結果を記載した議事録を作成します。議長については、原則として理事長が、また、組合員による請求に基づく開催であれば、総会で選任された組合員となります。

また、議長に加えて、議長が指名する2名の総会出席した組合員の合計3名が、これに署名押印する必要があります。決議内容は「賛成多数で承認」「賛成〇名、反対〇名で承認」などの記載で足りますが、建物の復旧決議、建て替え決議の場合は、各区分所有者の賛否を記載する必要があります。

総会議事録は議長が保管し、保管場所をマンション内の見やすい場所に掲示する必要があります。区分所有者または利害関係人から総会議事録の閲覧請求があった場合、総会議事録を閲覧させなければなりません。閲覧については、相当の日時、場所などを指定することができます。

議事録では、管理規約の変更等行うことも可能ですので、契約前に確認したい書類ですが、「閲覧がかなわない」「閲覧に時間を要する」場合もあります。ご売却を検討される場合、総会の議事録(あれば議案書)をご用意されるとご契約までスムーズに進めることができます。直近3期分ご用意があるとベストです。

ぜひマンションのご売却でご不明な点がありましたら、ご相談ください。

公開日:2023年12月2日

マンションの区分所有者の生活環境は多様です。そんな居住者が数多く集まって一つの建物の中で生活するわけですから、マンションのルールを決めておく必要があります。マンションのルールは「管理規約」と呼びますが、みなさまは管理規約がどのように決まっているかご存じでしょうか。

今回は、マンションのルール「管理規約」について、お話しいたします。

マンションの管理規約は、国土交通省が作成した標準的なモデル「標準管理規約」をもとに、それぞれのマンションが実情に応じて調整し、作成されているのが一般的です。管理規約の内容は、民法などの法律に抵触しない範囲で、自由に修正・削除・追加できます。

マンションには、各区分所有者の専有部分と全員で使用する共用部分があります。この2つの区分は、「誰がその管理を行うか」で決まります。

共用の玄関・廊下・階段・外壁・建物躯体・配線(主線)・配管(主管)などは共用部分となります。給水管はどこまでが共用部分で、どこからが専有部分となるのかというと、本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分となり、専有部分はメーターから出ている、部屋に向かう配管からとなります。

窓や玄関扉は専有部分だと認識している方も多いかと思いますが、実は共用部分にあたります。特に玄関扉は細かく分かれており、錠と内部塗装部分は専有部分、外部塗装部分は建物全体の外観等に影響するため、共用部分とされています。このため、玄関扉の交換は勝手にできませんが、リフォームで内部塗装や鍵の交換をすることは可能となります。

窓や玄関扉のほかにバルコニーや専用庭、テラスなどは、専用使用権となります。専用使用権には、その対象が敷地または共用部分等の一部であることから、それぞれ通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある範囲内においてほかの者の立ち入りを受けることがあるなど、利用に関する制限があります。本来、所有者の共用部分でありながら、実際には特定の区分所有者が利用するために、特別に認められる権利です。

不動産取引の際の重要事項説明書には、管理規約について、以下の4項目が記載されています。

■用途制限

居宅や店舗などの用途に関する内容が記載されています。住宅宿泊事業法の成立以降は、多くのマンションで民泊の禁止や制限する内容を見るようになりました。

■ペットの飼育制限

犬猫の飼育を中心に、飼育頭数やサイズの制約があります。また、飼育自体を禁止する場合もこちらに記載されます。

■フローリングの制限

築年数の浅いマンションでは、管理規約自体にフローリングの遮音性能の制限の記載がある場合があります。築年数の経過したマンションも、総会などで遮音性能の制限を追加しているケースが多くあります。

■楽器の使用制限

時間の制約などがありますが、「音量を著しく上げたり、騒音、振動を発したりは禁止」など居住者の一般常識が求められる部分もあるように感じます。

管理規約の変更を行う場合は、どのようにすればいいのでしょうか。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾が必要となります。

過半数で決する普通決議事項ではなく、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議事項になりますので、重要性の高い決議事項です。住宅宿泊事業法の成立以降は、この法律に付随する民泊の内容が追加されているケースをよく目にします。

管理組合の会計(管理費や修繕積立金がどのように管理されているか)もマンションの運営を円滑に進めるうえで重要な項目です。修繕積立金に不足が生じた場合、総会決議を経て、必要な範囲内で借り入れをすることも可能です。

管理費や修繕積立金などを滞納した場合、管理組合(管理会社)から、滞っている費用を速やかに支払うように書面や電話などによる督促があります。この段階で支払うことができれば、大きな問題にはなりませんが、長期間的に滞納を続けると、裁判など法的措置をとられることもありますので、ご注意ください。

購入をご検討のみなさま、マンションの選定の際にマンションルール【管理規約】にも注目して物件探しをされると、後で「思っていたのと違った」ということが少ないと思います。ご参考にしていただければ幸いです。

公開日:2023年10月26日

こんにちは、不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の小室です。

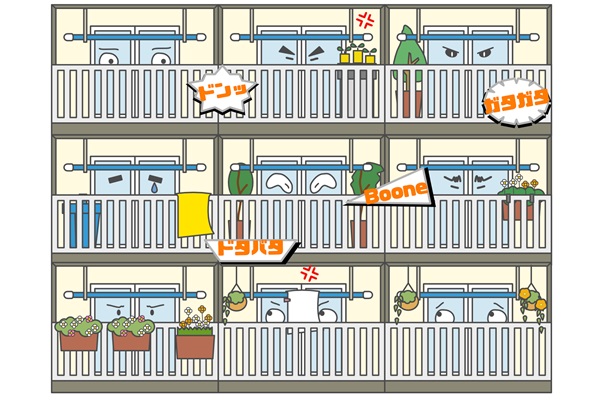

マンションの購入を検討される方は、必ず「音」のトラブルが気になると思います。隣接住戸からの音、近隣施設からの音、そして、ご自身で隣接住戸に発する可能性などさまざまです。トラブルを回避するため、上階のない住戸や下階のない住戸の購入を検討するご相談も多くいただきます。今回は騒音のトラブルとその対策について、解説します。

騒音の負担を軽減するためには、上階からの足音など、発生源から固体を振動させて伝わる「固体伝搬音」と、ほかの住戸から聞こえる声など、音源より空気を振動させて伝わる「空気伝搬音」を適切に遮音することが重要です。

ではまず、騒音の大きさについて考えます。音の大きさとは、音のエネルギーの大小のことで、デシベル(dB)の単位で表します。この数値が大きくなるほど音が大きくなることを意味します。環境省によると、住宅地の騒音の基準値は昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下と定められており、これ以上は騒音ということになります。

床の衝撃音には、軽量床衝撃音と重量床衝撃音があります。この床衝撃音の遮音等級は「L値」で表し、値が小さいほど、遮音性能が高くなります。L値のLは、「Level(レベル)」を表し、L40とL45を比較したとき、L40のほうが、遮音性能が高いことを意味します。

●軽量床衝撃音:スプーンなど比較的に軽い物を落としたときやスリッパでパタパタと歩いたときなどに響く、比較的軽めで高い音のことをいいます。じゅうたんやマットを敷いたり洋室を畳の和室に変更したりなどで、緩和することができます。

●重量床衝撃音:子どもが飛び跳ねたり、椅子を動かしたりするときなどに「ドスン」「ガタン」と大きく下の階に伝わる鈍くて低い音をいいます。床の材質が固くて重いほど遮音性能は高くなり、マンションでは床のコンクリートスラブの厚みに比例します(梁で囲まれたスラブ面積の広さも関係します)。

各住戸間を区切る界壁については、壁の厚さと壁の密度で遮音性能が決まります。界壁の遮音性能は「D値」で表され、こちらのD値はL値と反対に値が大きいほど、遮音性能が高くなります。

D-55とD-50を比較した場合、D-55のほうが「遮音性能が高い」ということになります。D値のDは「Difference」となり、意味は「差」を意味します。

分譲マンションは、柱や壁に使われる部材の種類によって下記の3種類に分かれています。

●鉄筋コンクリート造(RC造)

●鉄骨造(S造)

●鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

このうち、鉄骨造のマンションは、鉄骨を骨組みに使っていますが、壁や天井に使用される材料は木造とほぼ変わらないため、防音性はあまり高くありません。

衝撃音に対する遮音等級「L値」も、軽量鉄骨なら「L-65」、重量鉄骨なら「L-60」と比較的数値が大きいため、足音や扉の開閉音などが周辺にかなり響いてしまいます。

一方、鉄筋で組んだ型枠にコンクリートを流し込んだ鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄筋コンクリート造の芯部分に鉄骨が入った鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)はL値が小さく、一般的な生活音ならほぼ気になりません。

RC造、SRC造はほかの建物構造と比較すると、防音性が高く、上下左右の部屋からの生活音やテレビの音、話し声はほとんど気になりません。子どもの泣き声や飛び跳ねる音、重たいものを落とした「ドスン」という大きく下の階に伝わる鈍くて低い音も聞こえにくい構造だといわれています。

耐震性と耐火性だけでなく、防音性に注目し、RC造やSRC造の物件を購入の条件にされる方もいらっしゃいます。

不動産売買では、売主様より騒音トラブルについてご契約前に開示いただきますが、それに加え、弊社REDSでは必ず上下左右隣接住戸でのトラブルの有無を管理会社に照会します。トラブルなどがあった場合は、重要事項説明等契約前にご案内のうえ、買主様にご判断をいただきます。

全ての音を遮断することは容易ではありませんが、対策をすることで、生活において「音」に対する負担を軽減することができます。

●二重サッシや遮音性能の高い床材へのリフォーム

●購入の際、マンション床材に制限はあるか

●内見時、掲示板などに騒音トラブルの告知はないか

楽器演奏のため、購入後に防音室を造作するリフォームの相談をいただいたこともあります。音に対する感じ方は人それぞれですので、決まった解決策があるわけではありませんが、気になる点があれば、いつでもご相談ください。不安や懸念事項の解消に努めてまいります。ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

公開日:2023年9月22日

こんにちは、不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の小室です。

マンションは戸建てよりも寿命が長く、所有者は将来にわたって、所有不動産の価値を守っていかなければなりません。

安全・安心で、快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時・適切な修繕工事を行うことが必要ですが、マンションの共用部分の修繕工事は長い周期で実施されるものが多く、修繕工事の実施時には、多額の費用を要します。所有者は「修繕積立金」で蓄えることによって、将来の大規模修繕工事に備えます。

今回はマンションの長期修繕計画について解説します。

新築マンションの場合は30年、既存マンションの場合は25年が長期修繕計画期間の目安とされていましたが、令和3年のガイドライン改訂で、新築・既存問わず、30年以上、かつ大規模修繕工事が2回含まれる内容となりました。大規模修繕の周期は12年程度が目安とされています。

また、一度作成したとしても、30年そのままではなく、5年程度で見直す必要があります。

主な修繕の周期は以下のとおりです。

・屋上防水 補修12年・修繕24年

・コンクリート補修 12年

・鉄部塗装 雨掛かり部分4年・非雨掛かり部分6年

・建具関係 点検・調整12年・取り換え36年

・手すり 取り換え36年

・給水管 更新15年・取り換え30年

・配水管 更新15年・取り換え30年

・ガス管 取り換え30年

・昇降機 補修15年・取り換え30年

修繕積立金の積立方法には、長期修繕計画で計画された修繕工事費の累計額を、計画期間にわたって均等に積み立てる「均等積立方式」と、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値上げしていく「段階増額積立方式」があります。このほか、購入時にまとまった額の「修繕積立基金」を徴収する場合や、修繕時に一時金を徴収する、または金融機関から借り入れることを前提とした積立方式を採用している場合もあります。

以前、私の担当するマンションで総会が開催され、多額の一時金徴収案が議題となったこともありました。その議案は、あまりにも負担の大きい金額(私個人の感覚です)のため、否決となりました。

段階増額積立方式や修繕時に一時金を徴収する方式など、将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず、修繕積立金が不足する事例も生じていることに留意が必要です。将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点からは、均等積立方式が望ましい方式といえます。

新築マンションの場合は、段階増額積立方式を採用している場合がほとんどで、あわせて、分譲時に修繕積立基金を徴収している場合も多くなっています。このような方式は、購入者の当初の月額負担を軽減できるため、広く採用されているといわれています。

1㎡当たりの月額修繕積立金を算出するには以下のようにします。

(算出式)計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

Z=(A+B+C)÷X÷Y

A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)

B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

X:マンションの総専有床面積(㎡)

Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)

Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

マンションの高さと面積別の1㎡あたりの月額修繕積立金の目安は以下のとおりです。

【20階未満】

5,000㎡未満:235~430円/㎡・月(平均値335円/㎡・月)

5,000~1万㎡未満:170~320円/㎡・月(平均値252円/㎡・月)

1万~2万㎡未満:200~330円/㎡・月(平均値271円/㎡・月)

2万㎡以上:190~325円/㎡・月(平均値255円/㎡・月)

【20階以上】

240~410円/㎡・月(平均値338円/㎡・月)

長期修繕計画の中で『●年後に大規模修繕』と予定されていても、その計画に従う必要はありません。

劣化度合いによって修繕を前倒しする場合もあれば、予定時期に建物診断をしたところ修繕の必要はなく先に延ばす判断も問題ない場合があります。そのため、長期修繕計画を見直す際、修繕の先送りは問題ありませんが、前倒しになった場合も想定して修繕計画を作成することが重要です。

万が一、不足が生じた場合は、一時金の徴収や借入の検討も必要です。

長期修繕計画の見直しをした際、計画に対して費用が不足する可能性があった場合は、修繕積立金の値上げを検討する必要があります。

しかし、増額の検討を行った際、修繕積立金の増額となると、所有者の賛同を得にくい場合が多く、本当に不足するまで先送りにしてしまう可能性もあります。結果、必要な修繕が実施できず、将来の懸念材料となります。

したがって、普段から修繕に対する意識を高め、マンション全体で状況を把握し、必要があれば、修繕積立金の値上げも視野に総会で話し合うことが重要です。

今回紹介した長期修繕計画は、多くのマンションで書類として取得、もしくは閲覧することができます。マンションによっては、長期修繕計画を書類として作成していないケースもありますが、修繕履歴や管理会社の報告書によって、管理の内容・状況を確認することができます。

修繕の状況もマンション購入の判断材料の1つだと思います。不動産仲介会社に依頼すれば購入前に確認することも可能ですので、マンション購入の際は、お気軽にお問い合わせください。

最終更新日:2023年8月21日

公開日:2023年8月19日

不動産流通システムREDSエージェント、宅建士の小室です。不動産を売買するときには登記が必要ですが、ひとくくりに登記といっても、物件の種別などによって、さまざまな種類があります。

今回は登記の種類についてお話しします。

不動産の登記とは、土地・建物の所有者や権利などを登記簿に記載することをいいます。

申請方法は、インターネットを利用するオンライン申請と申請情報を記録した書面による申請がありますが、現在はオンライン申請が一般的です。私も登記記録を確認する際は、インターネットより「登記情報提供サービス」を利用します。

登記簿は、不動産の物理的現況を記録した「表題部」と、不動産に関する権利を記録する「権利部」から構成されています。権利部はさらに「甲区」と「乙区」に区分されます。

■表題部

土地は所在、地番、地目、地積などを記録

建物は所在、種類、構造、床面積などを記録

■権利部

所有権に関する登記事項を記録する「甲区」

ex)所有権の保存・移転登記、所有権移転の仮登記、所有権の仮差押えなど

所有権以外の権利に関する登記事項を記録する「乙区」

ex)抵当権、地上権、賃借権など

登記にはさまざまな種類があります。それぞれ解説します。

建物を新築した場合などに発生する登記手続きで、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。建物を新築し、完成したときに表示登記をおこないます。

「所在地番」や「家屋番号」「構造」「床面積」など、不動産を特定させるための内容が記されます。所有権の取得の日から1カ月以内に登記する必要があり、登記申請を怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。一般的に土地家屋調査士がこの手続きを行います。

所有権の登記のない不動産に最初に行われる所有権の登記のことで、上記「表示登記」後に所有権に関する事項として所有者の氏名および住所など「誰が所有者」なのかが記載されます。

所有者の登記のない不動産にのみ行う登記ですので、最初の所有者しか行うことができません。

不動産の売買をしたときは、前所有者から新所有者へ所有権が移転します。このときに行われる登記を所有権移転登記といいます。

所有権移転登記は、権利が誰にあるのかを証明するために行い、新所有者は第三者に対して所有権を主張できる「対抗力」を持ちます。相続、贈与の際も所有権移転登記が必要となります。

登記のある建物が取り壊しなどによって滅失したときに、申請する登記のことで、必ず申請しなければならない義務があります。建物が滅失してから1カ月以内に申請しないと、10万円以下の過料に処されることがあります。

住宅ローンなどの融資を利用した際、建物と土地に担保権を設定することをいいます。債権者(金融機関)は、債務者(買主)が融資の返済が滞り、返済が困難であると判断したときは、所定の手続きのうえ、建物と土地を競売にかけることができます。

上記抵当権の効力を失わせる登記で、住宅ローンなどを完済した際に行います。売買において、売買代金で住宅ローンを完済する際は、所有権移転登記と併せて、この抵当権抹消登記を行うことが一般的です。

その他、売却の際に「住所変更登記』が必要な場合があります。不動産を売却する場合、登記の申請に印鑑証明書の提出が必要となりますが、印鑑証明書の住所と登記簿の住所が一致していないと登記申請は却下されます。住所だけでなく、結婚等で姓が変わった場合も『氏名変更登記』をしなければならないケースもあります。

また、登記をおこなった際に税金を納める必要がありますが、この税金を「登録免許税」といいます。

登録免許税の計算は「税額=課税標準×税率」となります。登記の種類と登録免許税の税率は下記のとおりです。

・所有権移転登記(土地) 評価額×2.0%

・住宅用家屋所有権保存登記(新築建物) 評価額×0.4%

・住宅用家屋所有権移転登記(中古建物) 評価額×2.0%

・抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ) 借入額(債権額)×0.4%

この税率は本則税率といいますが、住宅を購入するときは軽減措置が受けられ、税率が引き下げられる場合があります。

土地の所有権移転登記は、軽減措置の適用期限が2026年3月31日まで3年延長され、登記をすれば2.0%から1.5%に0.5%引き下げとなります。

・新築建物の所有権保存登記は、0.4%から0.15%に引き下げ

・中古建物の所有権移転登記は、2.0%から0.3%に引き下げ

となりますが、軽減措置は2024年3月31日までとなります。

不動産の売買を行った際の代表的な登記について説明しました。所有者より手続きをおこなうことによって、費用を圧縮することができる登記もあります。相続など複雑な手続きが必要な場合もありますので、不動産ご売却・ご購入の際はご相談いただければと思います。

ご不明な点などお気軽にご相談ください。

最終更新日:2023年6月25日

公開日:2023年6月17日

こんにちは、仲介手数料が最大無料、REDSエージェント・宅建士・管理業務主任者の小室です。

みなさんはマンションの寿命をご存じでしょうか。今回は、マンションの寿命に伴う建て替えについて解説いたします。

鉄筋コンクリート造の法定耐用年数は47年と定められています。実際には多くのマンションが築47年を超えて存在しています。今後は建物の性能や建築の技術の向上により、マンションの寿命はさらに延びると思います。

先日、お客様に築後47年を超えた昭和40年代に建てられたマンションの「建て替えの可能性」について、質問をいただきました。これは非常に難しい問題といえます。

なぜなら、マンションの建て替えはハードルの高い問題だからです。

なぜ、ハードルが高いのか。大きな理由が以下の3つです。

・住民の負担が大きい

建て替えを行う場合、区分所有者(マンションの住人)の負担額は、1戸あたり1,000万円を超えるといわれています。解体費用や建築費用、その他の諸経費などですが、建て替え後のマンション設備のグレードが高ければ、費用はアップします。

・議決権

管理部分の軽微な変更などは、一般的に2分の1(過半数)で可決となりますが、建て替えのためには、5分の4以上の決議が必要なります。これを「建て替え決議」と言います。5分の4、すなわち8割の賛成というのはなかなかハードルが高いと言えますね。

・既存不適格

建築当時は法令に則って建築されたマンションでも、より厳しい法律が建築後に制定され、同規模のマンションの建築が困難な場合があります。これを既存不適格といいます。私は年間で数件、既存不適格のマンションのお取引をいたしますので、築年数を経過したマンションで既存不適格のものは少なくない印象です。ただし、反対に現行の法律に則って延床面積を増やす(住戸数を増やす)ことができれば、解体費用や建築費用など1戸あたりの負担額も圧縮することができます。

以上の3つのハードルが、マンションの建て替えに至らない主な要因です。

また、マンションの建て替えには、「準備」「検討」「計画」「実施」の4つのプロセスで進んでいきます。

この過程は一般的に10年を超える長い期間を要します。

(1)準備段階

管理組合として建て替えの検討を行うことの合意を得ることを目標に、区分所有者の有志が集まり、建て替えの提起のための基礎的な検討・勉強を行います。

(2)検討段階

管理組合として、建て替えを必要として計画することの合意を得ることを目標に、管理組合として、建て替えの構想や修繕・改修との比較を含めた建て替えの必要性についての検討を行います。

(3)計画段階

建て替え計画を策定するとともに、それを前提とした建て替えの合意(建て替え決議の成立)を得ることを目標に、区分所有者の合意形成を図りながら、建て替え計画の策定を行います。

(4)実施段階

「マンション建て替え組合」が設立され、組合が主体となって建て替えの最終的な手続きを行います。

(1)~(4)で説明したこの期間の長い過程も建て替えにつながらない原因のひとつです。

このほか、マンションの建て替えとあわせて注目すべきポイントは管理体制です。マンションの建て替えがかなわなかった場合、所有者は引き続き、所有不動産であるマンションを維持・修繕し、価値を守っていかなければなりません。

「マンションは管理を買え」といわれるほど、マンションの資産価値維持のためには管理がどのように行われるかは購入の判断材料として重要です。専有部分だけでなく、総会などで話し合われるマンション全体の修繕の内容や修繕計画にも注視する必要があります。

実際に私がご売却を担当したマンションでも建て替えを話し合う総会が開催されましたが、各住戸1,000万円を超える費用が発生することから、建て替えの決議は否決となりました。否決となったことで売主様は販売活動を本格的に開始しましたが、内見された方からは建て替えの経緯を理由にお見送りの回答を複数いただきました。マンション内に住む方のご親族様に購入いただき、無事にご成約となりましたが、事情を知らない方にとっては建て替えがマンション内で議論されたということは購入の決断を難しくさせると実感しました。

よくマンション売却のタイミングについてのご相談をいただきますが、築年数が経過するマンションは、この建て替えの話が表面化する前に売却することがベストです。

今後、昭和に建築されたマンションで建て替えが総会の議題となることが増えるかと思います。マンションのご売却を検討する際は、マンションのプロフェッショナル資格の1つである「管理業務主任者」を保有するエージェントにご相談をされると、よろしいかと存じます。

マンションのご売却・ご購入でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月25日

こんにちは!

仲介手数料が最大無料、不動産流通システムの小室です。

この度、auじぶん銀行の提携がスタートいたしました。

金利は提携金利で最大「変動0.296%※」となります。

※2023年4月の金利です。

インターネット窓口よりもさらに良い条件となります。

その他、都市銀行、ネット銀行も提携がございます。

店頭表示金利よりもさらに大幅な優遇がある場合もございますので、ぜひ住宅ローンも含め、弊社をご活用いただけますと幸いです。

仲介手数料割引【最大無料】だけでなく、より良いお住みかえのコーディネーターを目指しております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

TEL:080-7564-4434

LINEはこちら⇒【LINE ID】

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月17日

こんにちは!

不動産流通システムの小室です。

本日は不動産の表示に大きな変化がございましたので、ご紹介です。

4月1日より不動産ポータルサイト「スーモ」で仲介手数料表示のルールが緩和されました。

大きな変化は、仲介手数料の「割引」「無料」表示が可能となりました。

上記は住宅新報の記事ですが、今までは一切仲介手数料の表示を記載することができませんでした。

仲介手数料の表示を禁止していた理由は「消費者の誤認防止」とのことですが、不動産の購入を検討される方にとってはプラスの材料です。

もちろん弊社は、今までも、これからも、仲介手数料はすべて【無料】か【割引】となります。

スーモ等ポータルサイトで気になる物件がございましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ、お待ちしております。

TEL:080-7564-4434

LINEはこちら⇒【LINE ID】