松本 信明

現場経験41年多種多様な工事お受けします。

CLOSE

公開日:2024年10月10日

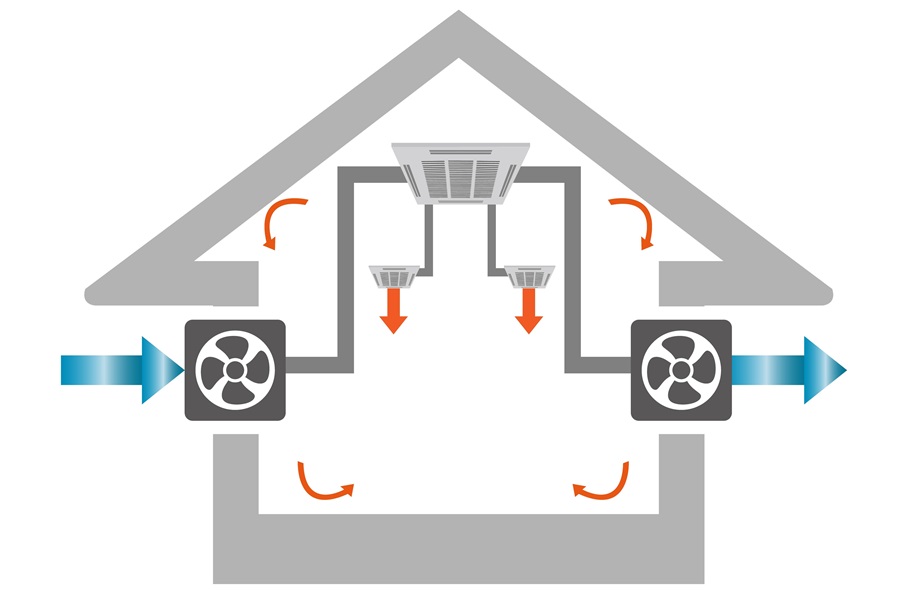

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。今回のブログは、換気に関することを説明していきたいと思います。

(画像はイメージです)

換気扇は、室内の空気を外に排出したり、新しい空気を取り入れたりするための装置です。キッチンやトイレ、浴室などの湿気や臭いを効果的に排出するためになくてはならないものです。

建築物内の空気環境が悪化すると、人の健康に悪影響を与える可能性があります。このため汚れた空気を建築物の外部に排出し、新鮮な外気を入れることは、建築物を設計・計画する上で、または施設を維持管理する上で、配慮すべきポイントのひとつです。

このような観点から、建築基準法では、居室における室内空気の汚染(呼気中のCO2や喫煙による粉じん、体臭など居住者が主な汚染源となるものによる)によってもたらされる室内環境の悪化を防止するため、居室の換気に関する規定を設けています。

また、2003年の改正建築基準法では、シックハウス対策として、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質による室内汚染を防止するため、一定の換気回数を満たした機械換気設備(いわゆる24時間換気設備)の設置に関する規制を定めています。

これらの規制を通じ、換気による建築物内部の空気環境の改善が図られていますが、近年では、断熱性を確保するために建物の気密性が向上しており、結果として、室内の汚染物質がたまりやすくなっているとの指摘があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、室内環境に応じて適切に換気を行うことの重要性は高まっています。

一方で、建築物における省エネ推進の観点からは、必要なときに必要な量の換気が確保されるような、効率的な換気計画も望まれているところです(国土交通省住宅局 建築指導課・参事官(建築企画担当)から抜粋)。

換気に関して、法第28条第2項においては、「建築物の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積が、居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない」と規定しています。

2003年以前の住宅は換気基準が劣っていましたので、居室に換気扇を設けている住宅はあまりありませんでした。あるとすると、ヘビースモーカーで部屋が臭くなってしまうからとの理由で取り付けることはありましたが、ほとんど「窓を開けて換気してください」と説明していたと思います。当時の戸建て新築時は、窓を閉めていると、部屋にいられないぐらい新建材の臭いがきつく、体に悪いと思っていました。

その後、シックハウス対策や換気基準の対策が進んだことにより新築時、部屋に入ってもほとんど臭いは気にならなくなりました。

換気扇は適切な場所に設置し、定期的なフィルターやファンの清掃が必要です。

24時間換気の役割は、室内の空気を常に新鮮に保ち、健康的な住環境を作ることです。具体的には以下のような効果があります。

24時間換気は健康で快適な生活を支える重要な要素です。導入することで、より良い住環境を実現できます。

当社では、リフォームに伴う換気対策は、住環境の快適さや健康を保つために非常に重要ととらえ、以下のポイントを考慮することを意識して計画をしています。

古い換気扇は効果が薄いことがあるため、性能をチェックし、必要に応じて交換します。新しい基準に基づいた24時間換気システムを設計して導入し、常に新鮮な空気を取り入れます。

キッチンには調理時の煙や臭いを効率的に排出できる換気扇を設置します。浴室・トイレは湿気を防ぐために、タイマー付きの換気扇や自動運転機能を持つものを検討します。

換気扇を設置する際には、断熱材との組み合わせを考え、エネルギー効率を保つようにします。

外部の騒音が気になる場合、防音効果のある換気扇やダクトを使用します。風の強い地域では、逆流防止のためのダンパーを設置することをおすすめします。

定期的なメンテナンスが容易に行える位置に換気扇を設置します。フィルター交換が簡単に行えるタイプを選ぶと、長期的に便利です。

施工業者や換気システムの専門家に相談し、最適なプランを立てることが重要です。リフォーム時には、これらの点を考慮し、快適で健康的な住環境を実現するための換気対策をしっかりと行いましょう。

以上換気について詳しく説明いたしました。

公開日:2024年8月30日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。

今回のブログは、手摺(手すり)について詳しく紹介していきたいと思います。高齢者には手摺はなくてはならない安全対策のひとつですが、当然高齢者だけではなく、全ての人に対応していなければなりません。

(写真はイメージです)

手摺には多くの種類があり、それぞれの用途や設置場所に応じて異なるデザインや機能を持っています。以下に代表的な手摺の種類を紹介します。

階段手摺は、安全性と利便性を高めるために非常に重要です。以下に、階段用手摺の詳細を説明します。

階段用手摺の選択は、安全性だけでなくデザインや使いやすさも考慮することが大切です。特に居室に面した階段はデザインが重視されますので、施工も大変な工事になり、大工の施工技術も必要になります。

高齢者向けの手摺は安全性と利便性を高めるために設計されています。以下に代表的な種類を挙げ、用途と特徴を説明します。

高齢者向けの手摺は、設置場所や用途に応じて選ぶことが重要になります。また、具体的に使う方の特徴をしっかり手摺に反映する必要があります。

最後に、外回り用手摺の詳細を説明します。

外回り用手摺の選択は、安全性だけでなくデザインや使いやすさも考慮することが大切です。また、耐久性も大事な選択となります。

今回手摺についてご説明しましたが、手摺は安全対策の大変重要なサポート材ですので、安易に取り付けると重大な事故を招く可能性があります。必ず専門業者に依頼することをお勧めします。

公開日:2024年7月22日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。

私は住宅業界に40年以上かかわってきまして、大工として木造住宅の請負もしていました。今の住宅と昔の住宅の大きな違いは何かというと気密、断熱性能です。しかし、根本の構造は今も昔もほぼ変わっていないと思います。

今回は、住まいの構造の要である壁について詳しく説明します。

住宅の壁構造はさまざまな方法で設計されていますが、構造の種類は大きく分けて3つです。「木造」「鉄骨構造」「鉄筋コンクリート造」、それぞれの特徴を比較してみました。

木造住宅は、柱や壁などの主要部材に木材を使用した建築方法です。日本では気候や風土に合った木材が豊富にあり、古くから発展してきました。

代表的な2つの木造構造は「在来軸組工法」と「ツーバイフォー工法(2×4工法)」です。

木造のメリットは調湿効果がありデザイン性が高いこと、デメリットはシロアリや火災に弱く、老朽化が進みやすいことです。

鉄骨を使用して建築される鉄骨構造の住宅は強度が高く、耐震性や耐久性に優れています。

鉄骨構造には「重量鉄骨」と「軽量鉄骨」があります。 重量鉄骨は高層ビルなどに使用され、軽量鉄骨は戸建て住宅に使用されます。

鉄骨構造のメリットは強度が大きく、間取りに自由度があること、デメリットはさびやすいため処理が必要なことです。

コンクリートに鉄筋を組み合わせて作られる鉄筋コンクリート構造は耐火性に優れ、中層階のマンションなどで使用されます。

そのメリットは耐久性が高く品質が安定していること、デメリットは断熱対策が必要で建築コストが高めになることです。

このように住宅には3種類の構造がありますが、木造は仕様に違いがあります。木造住宅の壁は、大別して「真壁」と「大壁」の2つの構造があります。

真壁とは、柱が室内に露出している構造です。壁と壁の間に柱を入れ、柱が見えるようにします。柱が見えることで和室らしい独特の雰囲気を醸し出します。

大壁は、壁が柱を覆い隠す構造です。柱の表面に壁を作り、柱を見えなくします。重厚感があり、洋室はほとんどがこの構造です。

昔の住宅のほとんどが真壁でした。最近では和室も大壁仕様の和室になってきており、真壁で設計している住宅は少なくなっています。

大工の仕事として、和室の柱は、化粧仕上げの柱が表に出ていますので、骨組みを作るにあたり、墨付け、きざみを行い、柱は電気カンナにて粗削りをし、表に見える部分は粗カンナ、仕上げカンナと使い、柱を仕上げます。

今は化粧仕上げしている柱が流通していますので、カンナを使う機会はほとんどなくなっています。私が若いころまでは、カンナで仕上げを行っていました。カンナの調子が悪いと、うまく仕上がらず、カンナ自体のメンテナンスがとても大事です。研ぎも嫌というほど行いました。

住宅外面の壁内には、断熱材を入れなくてはなりません。壁の断熱材は主に繊維系と発泡プラスチック系の2つに分類されます。以下にそれぞれの特徴を簡単に説明します。

昔と比べると、住宅の壁内の断熱仕様はよくなっています。

ただ、壁内の全てに断熱材が入っているわけではなく、木造住宅およびマンションの間仕切り壁の壁内に関しては、ほぼ断熱材は入れないため壁内はほぼ空洞になっています。

音が気になる場合は遮音シートを壁に張ることや、プラスターボードを2重、3重張りにして、音を遮断するといいでしょう。

最終更新日:2024年6月27日

公開日:2024年6月12日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。

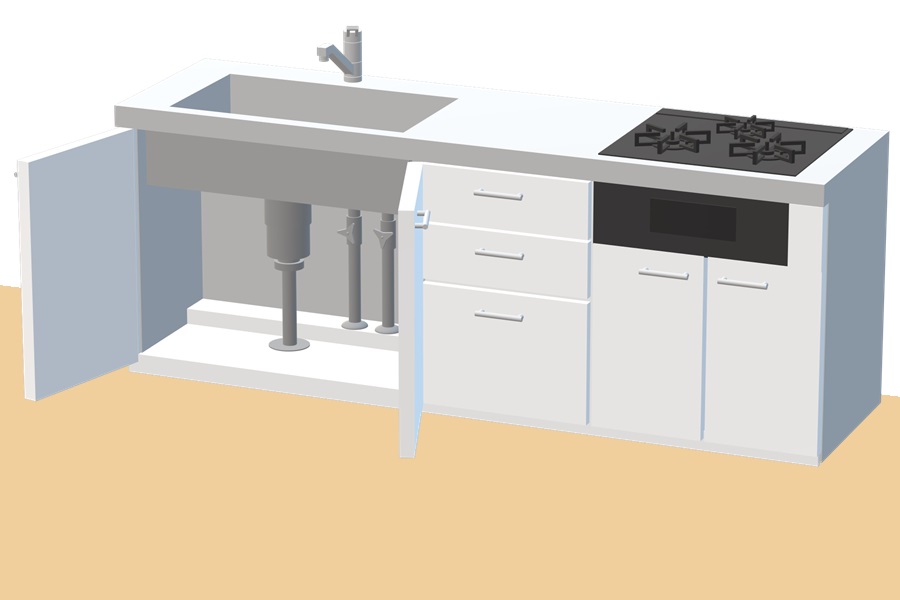

マンションリフォーム時に間取り変更を検討する際、特にキッチンの配置を変える場合に留意しなければならないことのひとつが排水管経路の問題です。

排水管は適切な勾配を付け施工しなければならないので、キッチンを壁付け式から対面式にしたいと思っても排水管の経路の問題でできないことが結構あります。排水管は、家庭や建物から不要な水を適切に排出するための重要な設備です。

今回は排水管について解説します。

排水管にはさまざまな種類があり、それぞれ特定の用途や設置場所に応じて使用されます。排水管の種類と特徴、排水設備の仕組みについてまとめました。

・塩ビ管(プラスチック製):耐食性に優れ、軽量で施工性がよく、価格も安いため、一般的によく使用されます。硬質ポリ塩化ビニル管(VU管やVP管)があります。

・鋼管(金属管):耐熱性に優れており、配管用炭素鋼鋼管や硬質ビニルライニング鋼管があります。これらは塩ビ管の内管に鋼管の外管を取り付けることで、耐熱性と耐食性を兼ね備えています。

・耐火二層管:繊維モルタルの外管を塩ビ管の内管に取り付けたもので、遮音性・耐食性・耐火性に優れ、結露に強いです。

排水設備は、個人で所有する設備と市町村などで管理する公共下水道の2つに分けられます。敷地内の排水設備は個人で設置・維持管理が必要です。

排水は、建物内の排水が集結し、屋外排水設備に運ばれるまでの流れがあり、その過程で排水管の名称が変わることがあります。例えば、排水管を縦に配置すると配水立て管、横引き管を配水横主管と呼びます。

排水設備では、スムーズに汚水を排除するために適切な勾配が必要です。管の径の大きさによって勾配は変わり、下流のほうが、径が大きくなるように設計されています。これは、汚物や異物がつまる原因を防ぐためです。排水管施工に関しては、建築基準法により決められています。

排水管は、古代文明から現代に至るまで、人々の生活環境を改善し、公衆衛生を守るために発展してきました。以下に、日本における排水管の歴史の概要をご紹介します。

・古代からの排水設備:日本では、飛鳥時代に寺院で使用されたと推測される土管が出土しており、古代からの排水設備の存在が確認されています。また、江戸時代には竹を利用した管が排水用として使用されていたことがわかっています。

・近代下水道の始まり:日本での近代下水道の整備は、明治時代に始まりました。明治17(1884)年に東京で日本初の近代下水道が開通し、公衆衛生の向上に大きく寄与しました。

・昭和49(1974)年以前:昭和初期までは「亜鉛メッキ鋼管」が使用されていました。これは鉄管を亜鉛で加工したもので、衛生的にも品質的にも現在の基準からは好ましくないとされています。管内にさびが発生し、赤水が出ることもありました。

・昭和50(1975)年~平成5(1993)年:昭和50年代には「硬質塩化ビニル鋼管」が開発され、直管内のさび問題が解決されました。しかし、接合部やバルブは依然としてさびやすかったため、問題が完全には解決されませんでした。

・平成5(1993)年~平成10(1998)年:接合部の問題を解決するために「コア内蔵継手」が発明され、鉄管の使用が減少しました。しかし、継手の問題が残りました。

・平成10(1998)年以降:技術革新により「ステンレス鋼管」と「ポリエチレン管」が開発され、鉄さび問題に終止符が打たれました。これにより、配管がつまるリスクも軽減され、清潔な水が供給されるようになりました。

このように、排水管は時代とともに進化し、現代ではさまざまな材質の管が使用され、より効率的で衛生的な水の管理が可能になっています。排水管の材質がよくなったとしても、汚れたりつまったりすることがなくなることはありません。排水管のつまりは、家庭内でよく発生する問題のひとつです。以下に、一般的な原因と、それに対するメンテナンス方法をご紹介します。

・キッチン:油汚れが固まったり、食材のカスやヌメリが蓄積したりすることが原因です。また、固形物が排水管に入り込むこともあります。

・洗濯機:泥、髪の毛、糸クズ、洗濯洗剤などが排水管で絡まり、蓄積によって排水が流れるのをせき止めます。

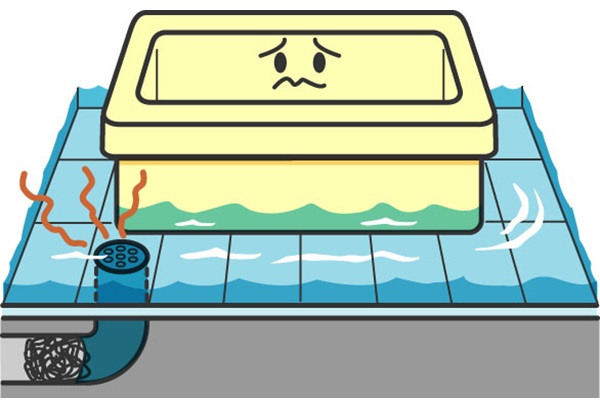

・浴室:髪の毛や体毛、皮脂や垢、シャンプーやボディソープのせっけんカスなどが原因で、つまりが発生します。

・洗面台:髪の毛、ヌメリ、水アカ、小物類などが排水管をつまらせる原因となります。

・お湯を流し込む:油が原因の場合、60度前後のお湯を流すことで油を溶かし、つまりを解消できます。

・洗浄剤を使う:市販のパイプクリーナーを使用して、髪の毛やヌメリ、水アカなどを溶かすことができます。

・ラバーカップ(スッポン)を使用する:つまりが解消されない場合、ラバーカップでつまりを取り除く方法が効果的です。

・定期的な清掃:排水管内に流れ込んだ毛髪に洗剤やせっけんのカスが蓄積し、塊となって排水管のつまりや悪臭を引き起こすことがあるため、日頃の清掃で除去し、せっけんカスが排水管に残らないように水で流すことを習慣づけることが重要です。

これらの方法でつまりを解消できる場合が多いですが、自分で対処できない場合や複数の場所で水が流れなくなった場合は、専門の業者に依頼することをお勧めします。また、排水管のつまりを防ぐためには、日常的な予防措置が非常に重要です。例えば、キッチンでは油を直接排水管に流さない、浴室では髪の毛をしっかりと取り除く、などの習慣をつけることが効果的です。

以上、排水管について、お伝えしました。

公開日:2024年5月10日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。

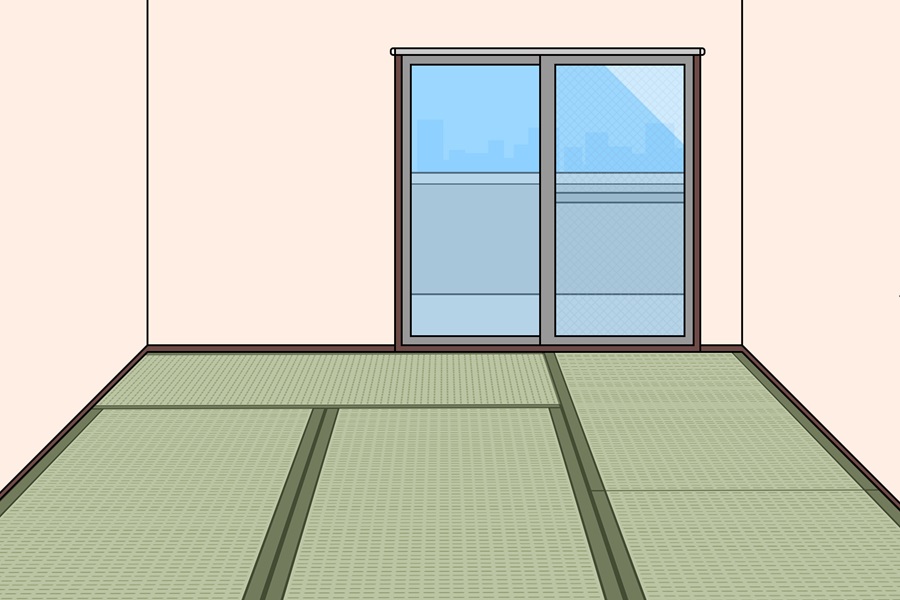

昨今の住宅からは和室がなくなり、畳を見ることが少なくなっています。既存の畳をフローリングに変更するリフォームもとても多くなっています。

廃棄処分場に行くと畳が山積みになっていて、「もったいないな」といつも思います。原料の稲わらやイグサが減少し、職人も減っているため、今後はさらに畳を見る機会が減ってしまうかもしれません。

ちなみに私は、畳の上に布団を敷いて寝ています。とても安らぎ、良質な睡眠ができています。そんな畳を詳しく調べてみましたので、お話していきます。

畳は、以下の3つの要素で構成されています。

畳は、日本の住宅文化に深く結びついた和室の床材です。最近ではフローリングなどの洋風の床材も増えていますが、畳は多くの人々に愛されています。畳の主ないいところをご紹介します。

畳は、日本の文化やライフスタイルに深く根付いており、多くの人々に愛されています。畳の歴史についても調べてみました。

畳の原料であるイグサは、古来より世界中に自生していたと考えられています。その種類は300種にも及び、日本のみならず中国、インド、アメリカにも存在していました。

日本人は自分たちの生活をより快適なものにするために、イグサを使った敷物を生み出し、畳へと発展させていったのです。弥生時代ごろから、棺に入った人骨と一緒にイグサのむしろ(敷物のこと)が発掘されており、埋葬の際に遺体を包むものとして使用されていたようです。この時代は、狩猟生活から農耕生活にシフトチェンジした大変革の時代で、日本人は自分たちの「家」を持つようになり、衣食住の「住の文化」が誕生しました。

イグサの敷物は、床つきを軽減するために次第に厚みを増していきました。最初はただ敷物を重ね合わせていただけでしたが、バラバラになるのを防ぐために縁を布で縫い合わせるようになりました。これが、畳の原型です。

奈良時代に建てられた正倉院では、世界最古ともいえる畳が見つかりました。この畳は御床畳(ごしょうたたみ)と呼ばれ、天皇が就寝の際に使用されたベッドのようなものの上に敷かれていたとされています。

また、日本最古の書物『古事記』からは畳の記述を見ることができます。皇族ヤマトタケルが船で海を渡っている際、その海の神様の怒りを買ってしまい、船が転覆しそうになります。その際、后(妻のこと)が神様の怒りを鎮めようと、海の上に畳を敷いて神様の目の前に赴き、怒りを鎮めたといいます。この2つの事実から考えてみると、少なくとも奈良時代(西暦700年前後)には畳が存在していたことが分かります。

ただ、当時の畳は現在のように床が付いた頑丈なものではなく、折り畳みが可能な、現在のイグサのカーペットのようなものであったといわれています。絵巻物などにも、当時の畳と見られる絵が散見されます。

畳のサイズは地域によって異なります。代表的な地域別の畳のサイズを以下に示します。

地域によって畳の寸法に違いがありますが、基本の建物の寸法が違うということですね。

畳のデメリットとメリットを詳しく説明します。

以上畳について調べてみました。今後減少していく畳ではありますが、日本の文化として、継承しなければならない畳をどのように取り入れていくかは、住宅を仕事としている私も考えていかなければならないと思います。

公開日:2024年4月1日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。今回は、住宅の耐震補強についてお話しします。

1月1日に石川能登地方に起きたマグネチュード7.6、最大震度7の地震は、その後も強い揺れが広範囲にわたって観測されています。また、南海トラフ周辺では今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率が70〜80%程度とされており、地震に対する警戒が必要といわれています。

今回の石川県能登地震で倒壊した家屋が多くありましたが、どのような家が主に倒壊したか、以下のようなことがわかりました。

これらの特徴は、耐震補強の必要性を示しており、特に重い屋根材の軽量化や構造的な補強が重要な対策となります。地震に強い住宅への改修や新築を検討する際には、これらの点を考慮することが推奨されます。

上記を踏まえ、耐震補強について詳しく説明します。木造戸建ての耐震補強には、さまざまな方法があります。主なポイントは以下のとおりです。

耐震補強は家の構造や地盤など、全体のバランスを考慮して行う必要があります。プロの耐震診断を受け、自宅に最適な耐震リフォームを行うことが重要です。また、自治体によっては耐震診断や設計に対する助成金制度があるため、まずはお住まいの市町村の窓口で相談することをお勧めします。

上記の中で、壁の耐震補強について、以下に主な工法をご紹介します。

SRF工法というあまり聞きなれない工法も近年よく耳にします。筋交いとSRF工法は、耐震補強の方法として共通する目的を持ちながらも、そのアプローチにおいて異なります。以下に主な違いを説明します。

SRF工法は、しなやかで強靭なポリエステル繊維製のベルトやシートを使用する現代的な耐震補強方法で、柱や壁、梁、接合部などにポリエステル繊維製のベルトをウレタン系の高弾性接着剤で貼り付け、巻き付けることで収震補強します。

SRF工法は、大きな地震が発生しても建物を支え続け、建物を壊させない復元力があります。施工は比較的簡単で、大きな機材や特殊な工具を必要とせず、工事費も工期も節約できます。

これらの方法は、それぞれの建物の構造や既存の耐震性能に応じて選択され、専門家による適切な診断と工事が必要です。

耐震工事はどんな流れで行われるのでしょうか。住みながらできるものなのか不安な方もいるでしょう。結論から言うと、木造戸建ての耐震補強工事は、工事の内容や規模によっては住みながら行うことが可能です。以下に、住みながら耐震補強を行う際のポイントをまとめました。

住みながらの耐震補強工事は、一部の工事に制限がある場合もありますので、専門家と相談しながら最適なプランを立てることをお勧めします。

公開日:2024年2月19日

こんにちは、REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本信明です。

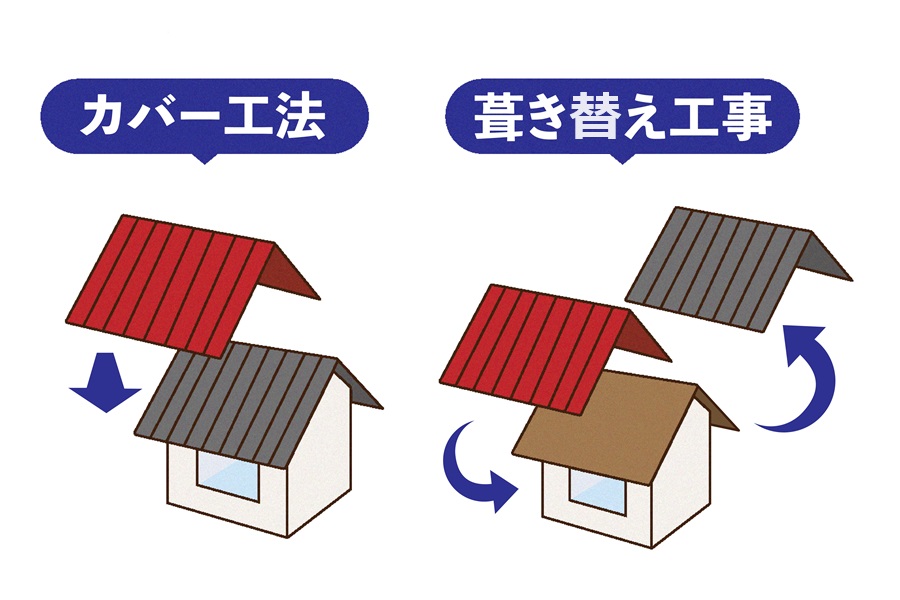

戸建てリフォームでの外装工事や屋根・外壁の改修工事を行う場合、屋根の工事をどのようにするか、悩む方が多いと思います、既存の屋根材によってさまざまな工法がありますが、今回は屋根の「カバー工法」についてお話したいと思います。

屋根カバー工法は、古い屋根の上に軽い屋根を張ってかぶせる工事方法です。

1.工事の目的:古い屋根をはがして処分する手間と費用を省きつつ、新しい屋根を重ねて設置することで、工事費用と工事期間を抑えることができます。

2.適用例:一般住宅では、古いコロニアル(スレート)の上に軽い金属屋根(ガルバリウム鋼板もしくはエスジーエル鋼板)をかぶせる工事がよく行われています。

3.工事手順:

○防水シートの貼付:最初にコロニアルの上に防水シートを貼ります。この防水シートは雨漏りを防ぐ役割を果たします。

○金属屋根の設置:防水シートを貼った後、軽い金属屋根を張ります。金属屋根自体も防水機能を備えているため、長期にわたる屋根の機能を取り戻します。

ただし、以下の屋根にはカバー工法が適用できませんので注意が必要です。

・瓦屋根:波立っている形状の屋根には適用できません。

・古いトタン屋根:屋根下地が傷んでいる場合は適用できないことが多いです。

・劣化が進んだコロニアル:築後40年以上経過した場合や雨漏りが生じている場合は避けたほうがよいです。

カバー工法は、古い屋根の上に軽い屋根を張ってかぶせるため健康被害を及ぼすアスベスト入りの屋根材をリフォームする際に有用です。アスベストを使用していないスレート屋根は脆弱で、割れや欠け、剥離が発生しやすいのに対し、築20年以上経過してもダメージが目立たない場合、アスベスト入りの可能性があります。

そんなスレート屋根には「ガルバリウム鋼板カバー工法」が推奨されます。メリットは既存の屋根を解体せずに新しい屋根材を重ねるため、解体工事や廃棄物処理が不要であることです。葺き替え工事と比較して費用を抑えられるだけでなく、生活への影響が少ない工期で済むこともあげられます。

カバー工法を採用する際の注意点を4点紹介します。

1.屋根の状態を評価:まず、既存の屋根の状態を評価しましょう。屋根が劣化している場合、カバー工法が適しているかどうかを判断します。特に、古い屋根材が剥がれているか、傷んでいるかを確認しましょう。

2.アスベスト対策:アスベスト入りの屋根材をカバーする場合、アスベストは健康被害のリスクがあるため、適切な対策を講じる必要があります。

3.新しい屋根材の選定:カバー工法では、新しい屋根材を既存の屋根の上に重ねて設置します。適切な屋根材を選ぶことが重要です。軽量で耐久性のある材料を選びましょう。

4.専門業者の相談:カバー工法は専門的な工事です。屋根の専門業者に相談し、適切な方法を選定してください。工事のプロセスや費用、リスクについて詳しく説明してもらいましょう。

屋根のリフォームにおいて、カバー工法と異なるアプローチとして、葺き替え工事があります。以下にそれぞれのメリットとデメリットを詳しく説明します。

●屋根の寿命を延ばせる:下地を含めた屋根全体を一度にリフォームできるため、新築時のような仕上がりになります。屋根の寿命が長くなるのが嬉しいポイントです。

●瓦屋根は見た目をガラッと変えられる:瓦屋根を使用している家屋の場合は、新たな屋根材にまったく違うものを採用することでガラッと家の印象を変えることが可能です。

●災害による破損は火災保険が適用されることがある:台風などの自然災害が原因で破損が起きた場合は、火災保険が適用になることがあります。

●費用と日数がかかる:作業内容が大がかりで、すでにある屋根を撤去する際に、廃材の処分費用と作業にかかる人件費が必要です。工期は5日から2週間程度とどうしても時間がかかってしまいます。

●廃材がたくさん出る:屋根の解体中は埃やチリが発生しやすいため、近所に気を使ってしまうという方もいるでしょう。

●工事中は雨漏りのリスクも:屋根が完全になくなってしまうため、雨が降った際に雨漏りを起こしてしまうことがあります。

●工事費用が安価:既存の屋根材を撤去処分することがないため、撤去費用・処分費用を省くことができます。

●工期が短い:作業工程も葺き替え工事より少ないため、工期が短くて済みます。

●対象が限られる:カバー工法はスレートや金属屋根材のような平らな屋根が対象です。元々の屋根材よりも重たい素材は選べません。

●アスベストが含まれていたら費用が割高に:2004年以前のスレート屋根はアスベストが含まれている場合があります。アスベストを含むスレート屋根をリフォームする場合、破片が周囲に飛び散らないよう対応しなければならないため、その分修繕費用が高くなることがあります。

どちらの工法が自宅に適しているかは、屋根の状態やご予算により異なりますので、専門業者にしっかり見ていただく必要はあります。以上、屋根カバー工法についてご説明いたしました。

公開日:2024年1月12日

2024年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年も健康で1年過ごせるよう、祈ることから始めましたが、残念なことに、石川県では「令和6年能登半島地震」が起き、大変な状況になっている現在、大変胸が痛い思いで、いっぱいです。

明日はわが身との思いで、地震対策をしなければいけないと、改めて考えさせられます。そのことから、地震対策について、お話したいと思います。

地震による建物の被害を軽減するためには、建物の耐震性を高めることが重要です。日建設計によると、建築物の耐震性能を高めるためには、「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の3つの構造形式があります。

耐震構造は建物自体の強度を上げて揺れに耐え抜き倒壊を防ぐということですが、正確に言うと、耐震構造は地震が起きた時に柱や梁、壁で地震の力に抵抗し、建物自体の強度を上げて揺れに耐え抜き倒壊を防ぐ構造です。

耐震構造は、現行の耐震基準(新耐震基準)によって、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めてまれにしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目安としています。

耐震構造を実現するためには、建物の構造体を強くすることが必要です。耐震構造を実現するためには、以下のような方法があります。

1.柱や梁の強化:柱や梁の断面積を増やすことで、建物の強度を上げる。

2.壁の設置:壁を設置することで、建物の強度を上げる。

3.基礎の強化:基礎を強化することで、建物の強度を上げる。

制振(制震)構造は制振装置で地震のエネルギーを吸収し揺れを抑えるということですが、正確に言えば、制震構造とは、地震が起きた時に建物の揺れを抑える構造です。

制振(制震)構造は、建物の構造体に振動軽減装置を組み込むことで地震エネルギーを吸収し、揺れを抑える構造です。制震構造には、オイルダンパーや鋼材ダンパーなどの制震装置が主に用いられます。制震構造は、高層ビルや超高層の建物に適用されています。

免震構造とは、基礎部分に免震装置を設置して揺れを伝わりにくくするということですが、詳しくは、免震構造は地震の揺れを吸収する免震装置を使って建物に地震の揺れを伝わりにくくする建築です。

免震装置にはアイソレータとダンパーがあり、それぞれに種類や働きがあります。

1.アイソレータ:建物の基礎部分に設置されたゴム製の装置で、地震の揺れを吸収することで、建物に地震の揺れを伝わりにくくします。

2.ダンパー:建物の柱や梁に設置された装置で、地震の揺れを吸収することで、建物に地震の揺れを伝わりにくくします。

免震構造は、高層ビルや超高層の建物に適用されています。

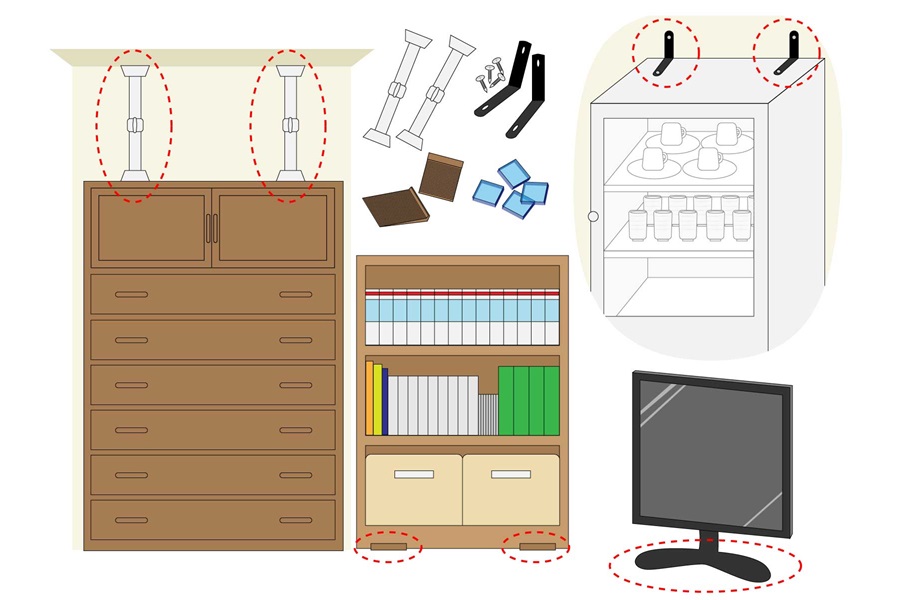

以上は、建て替えをしないとできない対策ですので、これから新築、もしくは建て替えを検討している方には具体的で大変重要な情報ですが、本当は今すぐにでも対策をしないといけません。自分の身は自分で守るため、簡単にできる対策が家具の固定です。

以下、家具を固定する4つの方法を紹介します。

家具と壁を木ネジやボルトで固定する方法です。最も確実な方法で、強度が高いです。固定する際は、壁の下地にしっかり止まっていなければ、意味がありません、現在の建物の壁の構造は、石膏ボートでできていますので、どこでもビスが効くわけではなく、しっかり柱や間柱に固定しなければなりません。そこが意外に難しい所です。しっかりプロに頼むのが賢明かもしれません。

家具と天井の隙間に設置する方法です。ネジ止めする必要がなく、簡単に取り付けられます。簡単にできることではありますが、天井によっては強度がなく、突っ張れば突っ張るほど天井が上がってしまうこともありますので、要注意です。

家具の底面と床面を接着させる方法です。簡単に取り付けられますが、強度が低いため、重い家具には向きません。

家具の前下部にくさびをはさみ込む方法です。家具を壁際に傾斜させることで、転倒を防ぎます。

以上を踏まえ、今回の大地震を他人事ととらえず、早めに対策を講じることをお勧めいたします。

公開日:2023年12月7日

REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本です。今回は、どの家にもついている換気扇についてお話したいと思います。

以下の理由から、住宅では換気が必要です。

・新鮮な空気を取り込む

・二酸化炭素やダニ、ウイルスなどの有害物質を排出する

・食べ物などのニオイを排出する

・湿った空気を排出し、結露やカビを防ぐ

・燃焼に必要な酸素を供給し、不完全燃焼を防止する

・シックハウス症候群を予防する

・冬場の一酸化中毒を防ぐ

・精神面にリフレッシュ効果を与える

換気は季節を問わず必要です。換気をしないと、古く汚れた空気が室内に溜まり、体調を崩す可能性があります。部屋の酸素量が減ると、ストーブや石油機器が正しく燃焼できなくなり、一酸化炭素中毒を引き起こす危険性もあります。

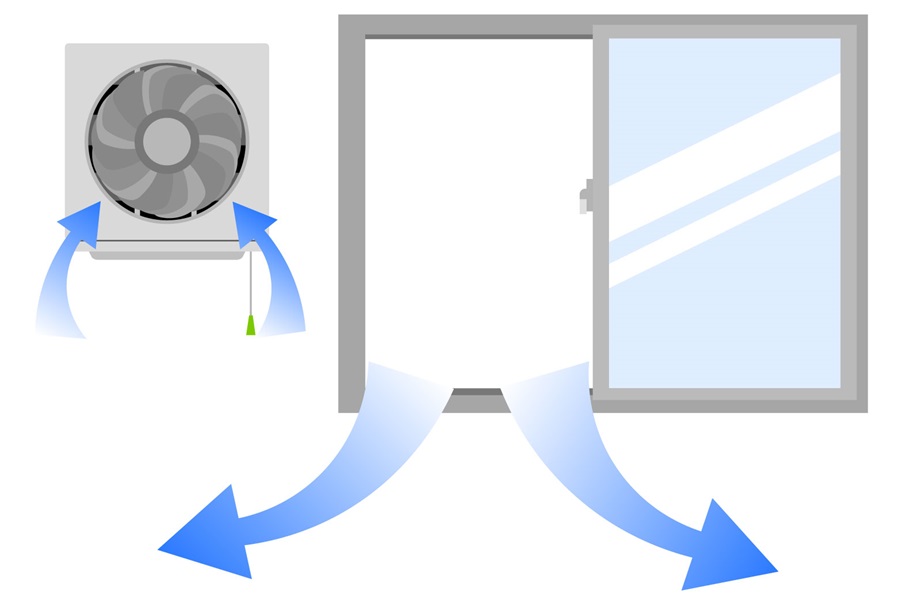

換気には、自然換気と機械換気の2種類があります。自然換気は、窓やドアを開けることで行われます。機械換気は、換気扇や空調設備を使って行われます。

換気の方法には、常時換気、局所換気、間欠換気の3種類があります。常時換気は、24時間換気扇を稼働させることで、室内の空気を常に入れ替える方法です。局所換気は、台所やトイレなど、汚れた空気が発生しやすい場所に換気扇を設置する方法です。

間欠換気は、室内の空気が汚れたときに、一定時間換気扇を稼働させる方法です。この方法は、常時換気と比べて省エネで、室内の空気を効率的に入れ替えることができます。間欠換気は、室内の空気が汚れたことを感知して自動的に稼働するため、手動で換気扇を操作する必要がありません。また、常時換気と比べて、室内の温度や湿度を一定に保ちやすいという利点もあります。

間欠換気は、台所やトイレなど、汚れた空気が発生しやすい場所に設置されることが多いです。人感センサー温度センサーで作動する換気扇もあります。

エアコンで換気ができる機能が付いたものも出ています。エアコンは空気を循環させることで、室内の空気を入れ替えることができますが、エアコンだけで完全に換気をすることは難しいです。エアコン本来の機能は、空気の温度を管理することだからです。

一般的なエアコンは、部屋の空気を取り込んで部屋に戻す仕組みなので、外の空気を取り込むことはありません。換気する機能が付いたエアコンもありますが、外気を取り入れる吸気口が小さく機能が十分ではないでしょう。なので、エアコン使用時には自分で空気を入れ替えることが必要です。部屋の中の花粉・細菌・ウイルス・カビ・ハウスダストなどの有害物質や汚染物質を、部屋の外に出したり薄めたりするためです。

湿度や温度が高くなると、空気中にダニやカビなどが増加してハウスダストとなり、めまいや頭痛などシックハウス症候群を発症する可能性があります。マンションなどの機密性が高い住宅は、空気の入れ替えをしないと部屋の中の汚染された空気が外に出にくいので、定期的な換気が必要です。エアコン使用時にも、以下の方法で換気しましょう。

窓を開けることで、室内の空気を外に排出し、新鮮な空気を取り入れることができます。窓を開ける時間帯は、朝晩がおすすめです。朝晩は、外気温が低く、室内の温度が下がりにくいため、エアコンの負荷を抑えることができます。

エアコン使用時に換気する方法としては、換気扇を使うことも効果的です。換気扇を使うことで、室内の空気を外に排出し、新鮮な空気を取り入れることができます。窓を開けて換気扇を使えば、換気効果を高めることができます。

空気清浄機を使うことで、室内の空気を浄化し、新鮮な空気を取り入れることができます。空気清浄機を使う場合も窓を開けておくと、換気効果を高めることができます。

以上の方法を組み合わせることで、エアコン使用時に効果的に換気することができます。

換気扇はどの程度の期間まで使用できるかが決められた目安があります。

換気扇は、約15年を目途に「設計上の標準使用期間」を迎え、同期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれが指摘されています。また、換気能力(風量)も低下する可能性があります。

住宅用の24時間換気のシステムのほとんどが、機械式なので、15年を過ぎると故障し動かなくなるかもしれません。戸建ての場合、排気・吸気を含め10カ所程度付いていますので、いっぺんに壊れると、費用がかさみます。異音が出てきたら、すぐに交換をすることをおすすめします。気密性の高い住宅事情の中、換気は最も大事な設備です。安心して暮らしていくためにも、お掃除やお手入れもまめに行いましょう。

公開日:2023年10月29日

REDSリフォーム、一級建築施工管理技士補の松本です。今回は、住宅の配水管について詳しくご紹介します。

住宅排水には、トイレからの汚水を流す排水、キッチン・浴室・洗面など雑排水を流す排水、雨水を流す排水と3種類あります。いずれも住宅排水管を使って下水道や浄化槽に流します。一般的には灰色の塩ビ管(硬質ポリ塩化ビニル管)が使用されます。建物のデザインに合わせた色の塩ビ管が使用され、たとえば神社・仏閣などでは、銅でできている管がよく使用されます。

住宅排水管の構造は、住宅の箇所ごとに異なりますが、基本的には以下のような構造になっています。

●排水口:汚水や雨水が排出される場所です。キッチンやトイレなどの設備機器に設置されています。

●排水トラップ:排水口と排水管の間にある部品で、封水と呼ばれる水を溜めておくことで、下水道からの悪臭や害虫の侵入を防ぎます。ワントラップ、逆ワントラップ、ボトルトラップ、ドラムトラップ、サイホン型トラップなどの種類があります。

●排水管:排水トラップから下水道までの管です。直径や勾配などは建築基準法や下水道法などの規定に従って設計されます。排水管には、主排水管(主幹配管)、分岐排水管(分岐配管)、立上げ排水管(立上げ配管)などがあります。

●汚水桝:住宅内部の排水管と下水道とをつなぐための枡です。インバート桝と呼ばれる溝が彫り込まれたものが一般的です。清掃や点検が容易に行えるように、住宅敷地内の要所に設置されています。

長年使用していると、排水管が詰まったり、水漏れしたり、悪臭が発生したりすることがあります。排水管のトラブルは生活に不便や不快をもたらすだけでなく、建物や家財にも損害を与える可能性があります。排水管のトラブルの原因はさまざまですが、主に以下のようなものが挙げられます。

●排水管内に汚れや異物が溜まって詰まる

●植物の根が排水管内に侵入して詰まる

●排水管が破損して水漏れする

●排水管の傾斜が逆になって逆流する

排水管のトラブルの対処法は、自分でできる場合と業者に依頼する場合があります。ワイヤーブラシやラバーカップ(すっぽん)などを使って、排水口付近の汚れを落としたり、吸引したりしたことのある方も多いでしょう。業者に依頼すれば、高圧洗浄やカメラ調査などを行ってもらえますが、費用や対応エリアなどを必ず確認しましょう。

排水管のトラブルは未然に防ぐこともできます。排水口にゴミ受けを設置し、定期的にお湯や重曹などで洗浄しましょう。また、業者に定期的にメンテナンスを依頼することも有効です。

排水口に詰まったときは以下のような対処法を試してみましょう。

●お湯を一気に流す:油汚れや軽度の詰まりに効果的です。シンクにお湯を溜めて、一気に流すことで、排水口内の汚れを流し出します。

●重曹とクエン酸で汚れを落とす:重曹とクエン酸を混ぜると発泡し、排水口内の汚れを分解してくれます。重曹とクエン酸を同量ずつ排水口に入れて、お湯を注ぎます。しばらく放置した後、水で流します。

●汚れや程度に合わせた洗剤を使用する:液体パイプクリーナーなどの専用洗剤を使うと、排水口内の汚れを溶かしてくれます。洗剤の種類や使用方法は商品によって異なるので、注意書きをよく読みましょう。

●ラバーカップや真空式パイプクリーナーを使う:ラバーカップや真空式パイプクリーナーは、排水口に圧力をかけて詰まったものを引っ張り出す道具です。排水口に当てて押し込み、引き上げる動作を繰り返します。水が流れ出したら詰まりが解消されたサインです。

●ワイヤーブラシで汚れをかき出す:ワイヤーブラシは、排水口内に溜まった汚れをかき出すことができます。ワイヤーブラシを排水口に押し込んで、動かなくなったところでハンドルを回します。薬品と組み合わせるとより効果的です。

●ペットボトルで詰まりを押し流す:ペットボトルは、空気圧で詰まりの原因を押し流すことができます。ペットボトルのキャップに穴を開けて、排水口に当てます。ペットボトルを潰して空気圧で詰まりの原因を押し流します。

共同住宅の場合、管理費でまかなうことで定期的に配管清掃を専門業者にて行うことができますが、戸建ての場合はご自分で行うか、専門業者に依頼するようになります。市販の高圧洗浄機を使ってご自分で清掃する方もいます。

これを機に、排水管の問題点を確認し、しっかりメンテナンスを行って配水管のトラブルを防止しましょう。