福島 直哉(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様に寄り添った営業をしております。

CLOSE

公開日:2024年3月20日

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの福島直哉です。以前、日本一高いビルの複合施設「麻布台ヒルズ」について紹介しました。今回は東京都港区虎ノ門・愛宕に所在し、森ビルが開発・運営する複合施設「虎ノ門ヒルズ」を紹介します。

(写真はイメージです)

虎ノ門ヒルズは2014年に竣工・開業し、オフィスや住宅、ホテル、商業施設、カンファレンス施設などから構成されています。

虎ノ門ヒルズ開業に合わせ東京メトロ日比谷線に、ビルに直結した新駅「虎ノ門ヒルズ駅」が新設されました。虎ノ門ヒルズ駅は、東京都港区虎ノ門一丁目にあり、駅番号はH 06。

2020年6月に神谷町駅と霞ケ関駅間に開業しました。東京メトロ全線では180番目で、日比谷線では開業以来56年ぶり22番目の駅となりました。虎ノ門ヒルズ駅は、森ビルが建設費用の大半を負担する請願駅として建設されました。

虎ノ門ヒルズ駅は、地下2階部分や新たな地上出口が整備され、最終形になりました。

虎ノ門ヒルズ駅によく似た名前の地下鉄の駅に「虎ノ門駅(とらのもんえき)」があります。東京メトロ銀座線で、虎ノ門ヒルズ駅とつながっています。

虎ノ門の歴史は江戸時代までさかのぼります。当時、江戸城の西側に位置していた門が、四神相応に基づき白虎にちなんで「虎ノ門」と名付けられました。

江戸時代には、虎ノ門は外桜田御門と共に江戸城の西の玄関口として重要な役割を果たしていました。また、周辺には武家屋敷や寺院などが多く立ち並び、江戸の繁華街の一つでもありました。

明治時代に入り、江戸城が取り壊されると、虎ノ門周辺は近代的な街並みに整備されました。1873年には、虎ノ門駅が開業し、交通の要衝としてさらに発展していきます。

戦後は、虎ノ門周辺はオフィス街として発展しました。現在では、多くの企業が本社を構える虎ノ門は、東京のビジネス中心地の一つとなっています。近年では、虎ノ門ヒルズをはじめとする大規模な再開発プロジェクトが進行しており、虎ノ門は新たな都市型生活拠点へと生まれ変わろうとしています。

虎ノ門の歴史は、江戸時代から現代まで、日本の政治、経済、文化を反映してきたと言えるでしょう。今後も、虎ノ門は東京の重要な拠点として、さらなる発展をしていくことが期待されています。

虎ノ門は、東京の歴史と未来が融合した、魅力的な都市型生活拠点です。ぜひ一度訪れて、その魅力を体感してみてください。

公開日:2024年2月12日

皆様こんにちは、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの福島直哉です。

本年1月1日16時10分に、マグニチュード(M)7.6の能登半島地震が発生してしまいました。この地震により、石川県能登地方を中心に大きな被害が発生しました。日本は、地震大国です。過去にも、阪神・淡路大震災や東日本大震災など、大きな地震が発生し、多くの被害が出ています。

地震による被害を防ぐためには、建物の耐震性が重要です。耐震基準とは、建築物や土木構造物が地震の揺れに耐えられるように、その強度や構造を定めた基準です。今回は、耐震基準とその変遷、耐震等級について解説します。

耐震基準とは、これから建てようとしている建築物に対して、国が法令(建築基準法や建築基準法施行令など)により「最低限クリアすべき」と規定した基準のことです。

耐震基準は、大震災が起こるたびに教訓を生かしてアップデートされています。これまでの歴史の中で最も大きかった改正は、1981(昭和56)年6月1日にありました。この1981年のアップデートはとても大きな意味を持っていて、改正以前を「旧耐震基準」と呼び、改正後を「新耐震基準」と呼んでいます。

新耐震基準では、建物の構造や規模、用途などによって、耐震性能の基準が細かく定められています。たとえば、住宅の場合は、震度6強の地震で倒壊しないことが求められています。耐震基準は、建築物の安全性を確保するために重要な基準です。耐震基準を満たした建物は、地震の揺れに強く、倒壊や大きな損傷を防ぐことができます。

日本では、建築基準法の基となる市街地建設物法が1920年に施行されましたが、この時点では耐震基準については全く触れられていませんでした。

その後、1924年に市街地建築物法が大幅に改正され、初めて耐震基準が盛り込まれました。1950年には、建築基準法が制定され、当時は主流だった木造住宅における壁量規定が定められ、1959年の改正ではより強化されました。

1968年に発生した北海道十勝沖地震がきっかけとなり、1971年の建築基準法の改正では、RC造の建物に対する耐震基準が引き上げられました。この地震は、住宅の倒壊による被害が多く、実際に600棟以上の全壊、1万5000棟以上の建物の一部が損壊する被害がありました。

こうした被害を受け、柱の強度についての改正が主たる内容となっています。また、この時に、木造住宅の基礎部分に、コンクリートやRC(鉄筋コンクリート)を使用することが盛り込まれています。

1981年の建築基準法施行令の改正では建物の耐震基準が大幅に見直されました。これは1978年に発生し、甚大な被害を出した宮城県沖地震がきっかけでした。

内容としては、一次設計と二次設計の概念が導入されました。一次設計とは、許容応力度計算を実施し、日常的な力による建物構造の影響度で、二次設計とは、保有水平耐力計算を実施し、地震などによる大きな力で倒壊しないことを計算するもので、それぞれの構造、建物に対して、この数値基準を設けました。

特にこの1981年の新耐震基準は非常に大きな変化で、1981年5月以前の基準で設計された建物を旧耐震基準といい、 1981年以降に設計された建物は新耐震基準とされています。旧耐震基準では震度5の揺れ、新耐震基準では震度7の大きな地震でも全壊しないのを基準として設計されています。

実際に、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震では、1981年以降の新耐震基準で建設された建物に関して、地震による直接的な建物の被害は少ない状況でした。この時の新耐震基準の改正によって、建築業界では「旧耐震基準」や「新耐震基準」という表現で区別されるようになり、新たに住宅を購入する際の耐震基準に準じた建物かどうか見分ける基準となっています。

1995年に発生した阪神淡路大震災は未曾有の被害をもたらし、実際にビルが倒壊したり、高速道路の柱脚が倒壊し道路が横倒しになったりする被害がありました。

この阪神淡路大震災をきっかけに、耐震基準がさらに見直されることになり、1995年と2000年に基準が見直されています。大きな変化は、地盤や建物基礎に関する内容と、梁など建物の構造をつなぐ部分の強化が主たる内容となっています。

耐震等級とは、地震に対する建物の強さを示す指標です。耐震等級1、2、3の3段階に分かれており、数字が大きければ大きいほど耐震性が高くなります。

耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を備えた建物です。震度6~7の地震にも一度は耐えられる耐震性ですが、その後に大規模な修繕や住み替えが必要になると想定されます。

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性を備えた建物です。震度6~7の地震にも耐えられる耐震性があり、その後も一部の補修を行えば生活できる可能性が高いとされています。

耐震等級3は、耐震等級1と比較した場合に1.5倍の耐震性を備えた建物です。震度6~7の地震にも耐えられます。また、その後も一部の軽微な修繕のみで暮らせると想定されており、高い耐震性を備えています。

耐震等級は、住宅の購入や建築を検討する際に重要な指標となります。耐震等級の高い建物は、地震の被害を最小限に抑えることができるため、安心して暮らすことができます。

耐震等級の高い建物は、地震の揺れに強く、倒壊や大きな損傷を防ぐことができます。以下のようなメリットがあります。

・地震による人的被害や物的被害を軽減できる

・建物の資産価値を維持できる

・地震保険の保険料を抑えられる

耐震等級を確認するには、以下の方法があります。

・建物の建築確認申請書や竣工図を確認する

・建物の所有者や管理者に問い合わせる

・耐震診断を依頼する

耐震等級を確認することで、建物の耐震性能を把握することができます。

公開日:2024年1月5日

皆様こんにちは、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの福島直哉です。

現在、日本一高いビルは、東京都港区麻布台に位置する麻布台ヒルズの施設のひとつ「森JPタワー」です。地上64階、地下5階で、高さは330メートルです。2023年11月24日に開業しました。今回は日本一高いビルの複合施設「麻布台ヒルズ」の紹介をさせていただきます。

(写真はイメージです)

麻布台ヒルズは、東京都港区麻布台に位置する複合施設です。2022年7月に開業したばかりの新施設で、オフィス、住宅、商業施設、文化施設などが一体となった、未来型の街づくりが特徴です。

麻布台ヒルズのコンセプトは、「Green&Wellness」。緑豊かな環境の中で、心身ともに健康で豊かな暮らしを実現することを目指しています。敷地内には約1万㎡の広大な緑地が整備されており、高層ビル群が立ち並ぶ東京の中心部とは思えない、自然豊かな雰囲気が漂っています。

麻布台ヒルズの特徴は、以下の3つが挙げられます。

・「Green&Wellness」をテーマとした、緑豊かな街づくり

・世界的な建築家、ヘザウィック・スタジオによる、斬新なデザイン

・オフィス、住宅、商業施設、文化施設が一体となった、未来型の街づくり

麻布台ヒルズは、敷地面積の約4分の1が緑地に占められています。中央には、約1万㎡の広大な「ガーデンプラザ」があり、四季折々の花々が咲き誇ります。また、敷地内には、さまざまな種類の樹木が植えられており、都心とは思えない自然豊かな雰囲気が漂っています。

麻布台ヒルズの設計は、世界的な建築家、ヘザウィック・スタジオが手掛けました。森JPタワーは、上部に向かって細くなる独特な外観が特徴で、「ヘザウィック・タワー」の愛称で親しまれています。また、他の建物も、ヘザウィック・スタジオの特徴である曲線的なデザインが採用されています。

麻布台ヒルズは、オフィス、住宅、商業施設、文化施設が一体となった、未来型の街づくりが特徴です。オフィスには、国内外の大手企業が入居しており、ビジネスの拠点として利用されています。住宅は、高級マンションやタワーマンションなど、さまざまなタイプの物件がそろっています。

商業施設には、レストランやカフェ、ショップなどが入居しており、ショッピングやグルメを楽しむことができます。文化施設には、デジタルアートミュージアムやギャラリーなどがあり、芸術や文化に触れることができます。

麻布台ヒルズには、以下の施設が充実しています。

・オフィス:森JPタワー

・住宅:麻布台ヒルズ レジデンスA・B

・商業施設:麻布台ヒルズ マーケット・麻布台ヒルズ ショップス

・文化施設:森アーツセンターギャラリー・デジタルアートミュージアム:チームラボ ボーダレス

麻布台ヒルズは、以下のアクセス方法があります。

・鉄道:東京メトロ南北線「麻布十番」駅から徒歩5分/都営三田線「芝公園」駅から徒歩10分

・バス:都営バス「麻布台」バス停から徒歩1分

麻布台ヒルズの運営会社である森ビルでは、今後もさまざまな施設の開業やイベントの開催などを通じて、東京の新たなランドマークとして、ますます注目を集めていくことを目指しています。

現在、東京都千代田区大手町に「Torch Tower」の建設が進められています。高さは390メートルで、2027年3月に竣工予定です。

Torch Towerは、三菱地所、東京駅土地建物、東京建物、日本郵便の共同開発によるもので、オフィス、商業施設、ホテル、文化施設などが入居する複合施設です。Torch Towerが竣工すると、森JPタワーを抜き、日本一高いビルとなります。

今後も日本一高いビルの1位は更新されていくのでしょうか。とても楽しみです。

公開日:2023年11月28日

皆様こんにちは、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの福島です。

映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて』が公開されました! 今回は埼玉県人の私が埼玉県の紹介をさせていただきます。埼玉県内で不動産購入を検討されている方にとって、豆知識となりますように。

埼玉県の古代は、縄文時代から始まります。埼玉県内には、縄文時代の遺跡が数多く発見されており、その中でも、武蔵野台地の南端に位置する「稲荷山古墳」は、国の特別史跡に指定されています。稲荷山古墳は、5世紀後半に築造された前方後円墳で、全長130m、高さ12mの規模を誇ります。この古墳からは、金錯文鏡や金環などの豪華な副葬品が発見されており、当時の武蔵国の有力豪族の存在を示す貴重な資料となっています。

平安時代から室町時代にかけ、埼玉県にあった武蔵国が鎌倉幕府の重要な拠点となり、源頼朝や北条氏などの武士団が活躍しました。当時、多くの寺社が建立され、文化の中心地としても発展しました。

江戸時代、幕府の直轄地となり、多くの武家屋敷や寺社が建てられました。また、武蔵野台地や利根川などの豊かな自然に恵まれており、農業や養蚕が盛んに行われました。

明治から昭和にかけて、埼玉県は近代化の進展とともに、急速な発展を遂げました。鉄道や道路などの交通網が整備され、工業や商業が盛んになりました。東京のベッドタウンとしても発展し、人口が急増しました。埼玉県は現在、東京圏の中心的な都市としてますます発展を続け、魅力を持つ地域となっています。

埼玉県の人気の市区町村は、以下のとおりです。

さいたま市の中心部に位置する浦和区は、交通の利便性が高く、質の高い教育や医療など充実した生活環境から、埼玉県内でも有数の人気エリアです。浦和区は古い歴史があり、旧中山道周辺の街並みや神社仏閣、史跡や天然記念物等の文化財、古くから伝わる祭りなどがあります。また、美術館や図書館、科学館、スポーツ施設、高等学校なども多く、教育・文化に関わる資源にも恵まれています。

さいたま市の南西部に位置する中央区は、さいたまスーパーアリーナやさいたま市立図書館などのエンタメ・文化施設が集積するエリアです。また、北与野駅周辺には、イオンモール与野などの大型ショッピングセンターがあり、買い物にも便利です。

さいたま市の北部に位置する大宮区は、埼玉県の玄関口として、交通の要衝となっています。また、大宮駅周辺には繁華街が広がり、百貨店やショッピングセンターなどの商業施設がたくさんあります。

さいたま市の南部に位置する南区はJR武蔵浦和駅が中心エリアで、周辺にはタワーマンションがたくさんあり、子育て世代が集まっています。住宅街の雰囲気は落ち着いており、治安もいいので安心して暮らせる地域です。

東京都練馬区に隣接する和光市は、東京のベッドタウンとして人気があります。また、和光市駅周辺には、大型商業施設があり、買い物にも便利です。県内で最も婚姻率が高く、若い市民が多いのが特徴です。和光樹林公園の広大な緑、荒川の雄大な流れ、市内各所で湧き水や緑豊かな斜面林が見られ、都市生活に彩りを与えてくれます。

このほか埼玉県には、以下のような人気の市区町村もあります。

・川越市:江戸情緒あふれる歴史的街並みが魅力

・所沢市:航空自衛隊の基地があることで有名

・越谷市:イオンレイクタウンなどの大型商業施設が集積

・上尾市:上尾市民球場があることで有名

2023年11月23日現在、埼玉県の不動産市況は、以下のとおりです。

埼玉県の土地価格は2023年7月時点で、前年同月比で0.8%上昇しています。東京圏の人口増加や、郊外への住宅需要の高まりなどが背景にあると考えられます。

埼玉県のマンション価格は2023年7月時点で、前年同月比で0.9%上昇しています。これは、土地価格の上昇や、新築マンションの供給不足などが背景にあると考えられます。

埼玉県の戸建て価格は、2023年7月時点で、前年同月比で0.6%上昇しています。これは、土地価格の上昇や、新築戸建ての供給不足などが背景にあると考えられます。

今後の埼玉県の不動産市況は、東京圏の人口増加や、郊外への住宅需要の高まりなどから、堅調に推移する見通しです。ただし、金利上昇や、景気後退などのリスクも懸念されます。具体的には、以下の点に注目が必要です。

・東京圏の人口増加の継続

・郊外への住宅需要の高まり

・金利上昇の影響

・景気後退の影響

埼玉県の不動産市況の特徴は、以下のとおりです。

・東京圏のベッドタウンとして、人口増加や住宅需要の高まりが続いている

・土地価格の上昇が顕著

・新築マンションや一戸建ての供給不足が続いている

埼玉県は、東京へのアクセスが良好で、豊かな自然や歴史・文化も魅力的な地域です。そのため、今後も東京圏のベッドタウンとして、不動産市況が堅調に推移していくことが期待されます。

公開日:2023年10月22日

REDSエージェント、宅建士の福島です。不動産を購入されるお客様に重要事項説明を行う際に、不動産の表示の「住居表示」と所在の「地番」が異なるため、困惑されることがあります。今回は、住居表示と地番の違いについて詳しく説明します。

住居表示は、住所を表すための制度であり、地域ごとに定められた規則に基づいて決定されます。都市計画や地域社会の発展に合わせて、道路や建物の配置、住所の表記方法などが定期的に見直されます。行政機関が住所を管理し、効率的な住所の割り当てを可能にします。

住居表示は、市町村が設定した住所の基準に基づいて、町名、丁目、番地、建物名などが定められます。たとえば〈〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 東京都庁舎〉という住所において、「東京都千代田区千代田1-1」という部分が住居表示に当たります。

一方、地番は土地の位置を示すための番号や符号であり、不動産登記や土地取引などにおいて重要な役割を果たします。地番は、地域ごとに固有の番号体系で管理されており、土地の所在地や境界を示す情報が含まれます。市町村や都道府県の土地台帳や不動産登記簿に記載されます。

住居表示と地番の違いは、主に以下の点にあります。

1.目的:住居表示は住所を表す制度であり、主に住所の標示や行政活動に利用されます。地番は土地の位置を示すための情報であり、不動産取引や土地の管理に利用されます。

2.情報の種類:住居表示は町名、丁目、番地、建物名など、住所に関連する情報が含まれます。一方、地番は土地の位置や境界を示す番号や符号が含まれます。

3.管轄機関:住居表示は市町村が制定する制度であり、住所に関連する情報を管理します。地番は土地台帳や不動産登記簿などで管理される土地の位置情報を示す番号であり、都道府県や市町村が管理します。

このように、住居表示と地番はそれぞれ異なる制度であり、異なる目的と情報を提供しています。

住居表示のない地域は、一般的には農村地域や山間部、林業地域、仮設住宅、アウトドア施設、一部の過疎地域、未開発地、緑地など、都市化が進んでいない、あるいは特定の住所が割り当てられていない地域を指します。これらの地域では、住所の表記が一般的な都市地域とは異なる場合があります。

このような地域では、住所を表すための町名や番地が十分に整備されていないため、住所表示が行われていないことがあります。また、場所や目的地を指定する際には、他の方法やランドマーク、近くの施設、地形などが使われることがあります。地域住民や地元の人々は共通の地理的なポイントや特定の記号を用いて場所を説明し合うことが一般的です。これにより、地域内でのコミュニケーションや移動が円滑に行われるようになっています。

また、近年ではGPS(Global Positioning System)やスマートフォンアプリケーションを利用した位置情報の活用が増えており、これらの技術が住所表示のない地域でも場所を特定する際に役立っています。

住居表示がある地域では、都市や町、村などの人が集まって住んでいる地域です。住居表示がある地域では、通常、次のような情報が住所に含まれます。

1.町名・市名・村名:ある特定の行政区域(町、市、村など)の名前が住所の一部として含まれます。

2.丁目・地区・地域名:町や市などの行政区域内で更に区切られた地域名や地区が住所に含まれることがあります。

3.番地・建物番号:地域内の道路や通りにおける建物の番地や番号が含まれ、特定の建物を識別する役割を果たします。

4.建物名・アパートメント番号:建物名やアパートメント番号がある場合、それも住所に含まれることがあります。

住居表示が整備されている地域では、これらの情報を基に、住所が正確に表記されています。住居表示が整備されていることで、郵便物の配達や緊急時の対応、ナビゲーション、不動産取引などさまざまな場面で利用されます。

外国にも住居表示があります。ただし、住居表示の形式や制度は国によって異なります。一般的には、各国の行政機関や地方自治体が住所を割り当てており、住居表示は国や地域の文化、法律、慣習に基づいて定められています。

一部の国では住所が非常に詳細で、町名、番地、建物名、フロア、部屋番号などが含まれることが一般的です。これらの情報が住居表示の一部となります。一方で、一部の地域では住所表示が簡略化されていることもあります。

住居表示には国際的な標準が存在しないため、各国や地域が独自のルールや形式で住所を管理しています。国や地域ごとに、住所の表記方法や体系が異なるため、異なる国に住んでいる人が住所の表記に慣れるためには、その国や地域の慣習を理解することが重要です。

国際的には、住所をより正確に表現するための取り組みも進んでおり、国際郵便連合(UPU)などが、国際的な住所表記の標準化に向けて努力しています。

公開日:2023年9月18日

REDSエージェント、宅建士の福島です。

新しいお住まいを検討する際、多くのお客様が「マンション」と「戸建て住宅」、どっちにするべきか悩んで決められないようです。それぞれに魅力があり、ライフスタイルや優先順位によっても異なる選択が求められます。今回は、マンションと戸建て住宅のそれぞれの特長と、どのような方に向いているかについて考えてみます。

マンションと戸建て住宅の資産価値は、どちらが維持できるかは一概には言い切れない複雑なテーマです。以下に、マンションと戸建て住宅の資産価値に影響を与える主な要因を説明します。

マンションの資産価値は(1)立地、(2)設備、(3)管理状況、(4)景観・眺望、(5)需要と供給――の5つの要素から決まります。

■立地:マンションの立地は非常に重要です。交通アクセス、商業施設、公園などへの近さが価値に影響を与えます。

■設備・施設:共用設備や施設(プール、ジム、コンシェルジュなど)の充実度が価値に影響します。高級な設備があるほど、資産価値が高まる可能性があります。

■管理状況:マンションの管理状況も重要です。きちんとした管理が行われている場合、建物の状態がよく維持され、資産価値も維持される可能性が高くなります。

■景観・眺望:高層階や景色のいい部屋は、価値が高まる要因です。特に都市部などで景観が魅力的な場合、資産価値に影響を与えることがあります。

■供給と需要:マンションの供給過多や需要不足の場合、価値が下がる可能性があります。逆に、需要が高く供給が限られている場合、価値が上昇することがあります。

一方、戸建ての資産価値は(1)土地の広さと立地、(2)建物の状態、(3)周辺環境、(4)将来の発展、(5)市場の動向――の5つの要素が左右します。

■土地の広さと立地:戸建て住宅の価値には土地の広さや立地が大きな影響を与えます。広い敷地や交通アクセスのいい立地は、資産価値を高める要因です。

■建物の状態:建物の年数や状態は価値に影響します。新築やリフォームされた住宅は、一般的に資産価値が高くなります。

■周辺環境:戸建て住宅が静かで安全な住環境にあるかどうかも価値に影響を与えます。学校や公園、商業施設などの近さも重要です。

■将来の発展:周辺エリアの将来の発展やインフラ整備なども価値に影響を与えます。将来的な価値の上昇が期待される場所は、資産価値が高くなることがあります。

■市場の動向:地域の不動産市場の動向も価値に影響します。需要と供給、金利などの要因が変化することで、価値は変動します。

以上の要因は一般的なものであり、不動産市場は複雑で個別の要因も影響するため、具体的な場合によって異なる結果が出ることがあります。不動産のご購入や投資をご検討される際には、専門家のアドバイスや市場分析を参考にすることが重要です。

マンションと戸建て住宅の価格は、地域や立地条件、設備、広さ、市場の需要と供給などによって大きく異なります。どちらが安いかは一概には決まりませんが、以下に一般的な傾向を説明します。

都市部や繁華街に立地しているマンションは、土地の価格が高くなる傾向があり、一般的に戸建て住宅よりも価格が高いことがあります。マンションの価格は、立地や共用施設の充実度、築年数などによって大きく異なります。高級マンションや新築マンションは、特に価格が高くなります。

地方や郊外に位置する場合、戸建て住宅の土地価格は比較的安価なことがあります。ただし、交通アクセスや生活基盤の面で考慮が必要です。戸建て住宅の価格は、土地の広さや立地、建物の状態、リフォームの有無などによって大きく変動します。新築の戸建て住宅やリノベーションされた住宅は高価格帯になることがあります。

一般的な傾向としては、都市部でのマンションは戸建て住宅よりも価格が高く、特に高級な立地や設備を持つマンションは高価格帯です。一方で、地方や郊外の戸建て住宅は、土地の価格が比較的低いため、全体的にはマンションよりも価格が安いでしょう。

ただし、具体的な地域や市場の状況、建物の状態や設備、立地条件などによって異なるため、価格に関する詳細な情報を入手し、現地の不動産市場を調査することが重要です。

マンションと戸建て住宅、どちらがいいかは結局、お客様のライフスタイルや優先事項によって選択が異なります。都会の便利さや共用施設を重視するならマンション、プライバシーや自由な空間を求めるなら戸建て住宅が適しているかもしれません。

一つの住まいにはさまざまな魅力があり、それぞれに合った特長が存在します。大切なのは、ご自分やご家族のニーズや希望をしっかりと考え、将来を見越した選択をすることです。どちらを選ぶにせよ、新しい住まいが幸せな生活を築く第一歩となることでしょう。

最終更新日:2023年8月21日

公開日:2023年8月15日

皆様こんにちは、仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システム、宅建士の福島直哉です。

最近、タワマン節税という言葉が話題になっています。2024年1月から、国税庁が「タワマン節税」の対策を強化するということなのですが、タワマン節税とは具体的にどのようなものなのでしょうか? タワマン節税について解説します。

タワマン節税とは、相続税の節税対策のひとつとして、人気エリアに位置する高層マンション(タワーマンション)を購入することで相続資産の評価額を抑える方法です。相続税の計算では、マンションの評価額を算出する必要がありますが、通常は市場価格ではなく特定の計算式に基づいて評価額が算定されます。

預貯金などは金融機関が発行する残高証明書の価額や現金の総額、有価証券ならば相続発生時の時価を基に計算するなどして計上します。

しかし、相続資産としてのマンションの評価額は市場価格ではなく、通常次の式により計算して計上していました。

(1)建物(区分所有建物)の価額=建物の固定資産税評価額×1.0

(2)敷地(敷地利用権)の価額=㎡単価(路線価)×敷地全体の面積×敷地権割合

相続におけるマンション評価額=(1)+(2)

この計算において、比較的小さい面積で多くの室数を有するようなタワーマンションでは、1室当たりの敷地の敷地権割合はより少なくなり、敷地の価額も小さくなります。また、上記の計算式にはマンションの階数や敷地周辺の人気度などが反映されません。よって、人気エリアのタワーマンションは、市場価格より評価額のほうが大幅に下がることから、住むためというよりは節税対策のためにタワマンを購入すること、それがタワマン節税です。

国税庁の有識者会議では、この市場価格との乖離率を予測し、評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は、60%になるまで価額を補正するというものになりました。60%というのは、一戸建ての乖離率にマンションを近づけようとするもので、税負担の公平を図るという考え方のようです。

築浅や高層階で評価額がこれまでよりも引き上がるので、相続対策としてタワマンの住戸を購入し、相続後に売却するという方法での節税効果は薄れるでしょう。

ではなぜ、このような議論が政府で行われたのでしょうか。2021年4月、最高裁判所において「タワマン節税」と相続税に関する争いが審理され、国税庁が勝訴した事例が発端です。以下にその概要を説明します。

国税当局は相続人が人気エリアのタワマンの評価額を低く算定し、相続税額を軽減するためにタワマン節税を行った租税回避行為であると主張していました。国税庁は相続財産の評価額を市場価格に基づいて算定すべきだと主張し、その評価額に基づいて相続税を請求しました。

最高裁判所は、タワマン節税の手法によって相続財産の評価額が市場価格よりも低く算定される場合でも、法的には問題がないと判断しませんでした。判決では、相続財産の評価額を算定するためには、法的な評価基準に基づいて公平かつ合理的な方法で評価する必要があるとされました。

節税対策を検討する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。税理士や法律の専門家は、最新の法令や税制の変更に詳しいため、具体的な状況に応じた適切な節税戦略を提案してくれるでしょう。

以上がタワマン節税についての説明でした。

最終更新日:2023年6月25日

公開日:2023年6月13日

皆様こんにちは。「仲介手数料が割引~最大無料」不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の福島直哉です。

本日は、東京23区の中でも特に人気の高い港区、千代田区、中央区について、なぜ人気があるのかについて解説します。

東京都港区は多くの人々に人気がある理由がいくつかあります。以下、主な要因を5点挙げてみます。

港区は多くの大手企業や金融機関の本社や支店が集まる日本経済の中心地です。ビジネスの機会や高収入の雇用機会が多く存在するため、多くの人々が港区で働きたいと考えています。そして、港区に住みたいと考えるのです。

港区の六本木や麻布などは高級住宅地としても知られており、豪華なマンションや一戸建ての住宅が立ち並んでいます。こうした地域は富裕層や外国人駐在員などの間で人気があります。

港区には多くの観光スポットがあります。東京タワーや六本木ヒルズなどの観光地は、国内外からの観光客に人気があり、港区を訪れる人々が多く存在します。

港区には高級ブランドの店舗や高級ショッピングエリアが多くあります。特に麻布十番や青山などは、ファッションや美食のエリアとして知られています。このため、高級な商品やサービスを求める世界の裕福な人々が港区に訪れます。

港区は交通の便が非常にいい地域です。都心に位置しており、多くの鉄道路線やバス路線が通っています。羽田空港や東京国際クルーズターミナルなども近くにあり、国内外からのアクセスが容易です。 ホテルも豊富で、宿泊地から行きたい場所にすぐ行けることも人気の理由です。

東京都千代田区も人気ですが、要因を5つ挙げてみます。

千代田区は日本の政治・行政の中心地であり、国会議事堂や首相官邸、各省庁などが立地しています。政治や行政に関心のある人々にとっては、政治の舞台が集まる千代田区は特に魅力的な場所ですし、官庁街に勤める人で職住近接を求める人に人気があります。

千代田区には多くの歴史的な建築物や文化施設があります。例えば、東京駅や皇居、東京大神宮、靖国神社、神田明神などがあります。これらの場所は、日本の歴史や文化に興味を持つ人々にとって魅力的な観光地となっています。

千代田区には多くの企業や商業施設が集まっています。丸の内や大手町は東京駅直結で、日本屈指のビジネス街。ビジネスの拠点としての魅力や便利なアクセスがあり、多くの人々が千代田区で働きたいと考えています。

千代田区には多くの大学や研究機関があります。例えば、日本大学や上智大学、法政大学、東京歯科大学などがあります。これにより、学生や研究者が多く集まり、学問や研究に関心のある人々にとっては魅力的な環境となっています。

千代田区は交通の便が非常に良い地域です。主要な鉄道路線が通っており、東京駅や有楽町駅、霞ケ関駅などがあります。また、成田空港へのアクセスも比較的便利です。

東京都中央区も多くの人々に人気がある理由がいくつかあります。以下にいくつかの主な要因を挙げてみます。

中央区には多くの商業地域やショッピングエリアがあります。特に銀座は高級ブランド店や百貨店が集まる地域として知られています。また、日本橋や京橋なども繁華街として栄えており、多くの人々がショッピングや飲食を楽しむために訪れます。

中央区には多くの観光地が集まっています。築地や月島などグルメを楽しめるエリアは昨今外国人観光客に大人気です。日本の歴史や文化を体験できる場所であり、国内外からの観光客に人気があります。

中央区には多くの美術館や劇場、文化施設があります。代表的なものとしては、日銀貨幣博物館やアーティゾン美術館、築地本願寺、歌舞伎座などがあります。これらの場所は芸術や文化に興味のある人々にとって魅力的なスポットとなっています。

中央区には高級住宅地も存在します。特に銀座や有楽町、晴海などは高級マンションやタワーマンションが立ち並ぶ地域です。都心部に位置しており、利便性の高さや高級な生活環境が求められる人々に人気があります。

中央区は交通の便が非常に良い地域です。東京駅(正確には千代田区の住所になりますが)や日本橋駅、銀座駅をはじめ、多くの鉄道路線や地下鉄路線が通っています。また、羽田空港へのアクセスも便利です。

これらの要素が複合的に作用して、東京都中央区は人気がある地域となっています。

以上の理由から、この3区は特に人気です。このエリアでは不動産価格は全国でも最高と言えるほど高値になりますので不動産価格に連動する仲介手数料の節約を考えている方は、ぜひREDSにご相談ください。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月27日

食べログでは3.52の高評価です。

西武池袋線「ひばりケ丘」駅の北口から歩いて1分くらいの所にあります。

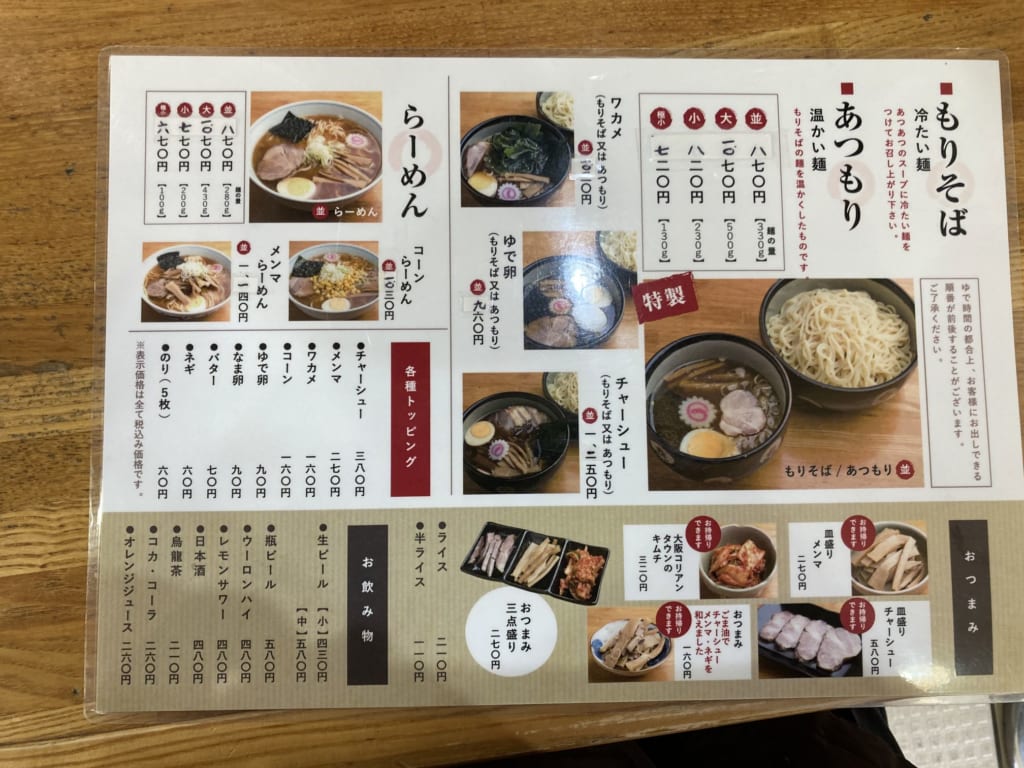

メニューです。

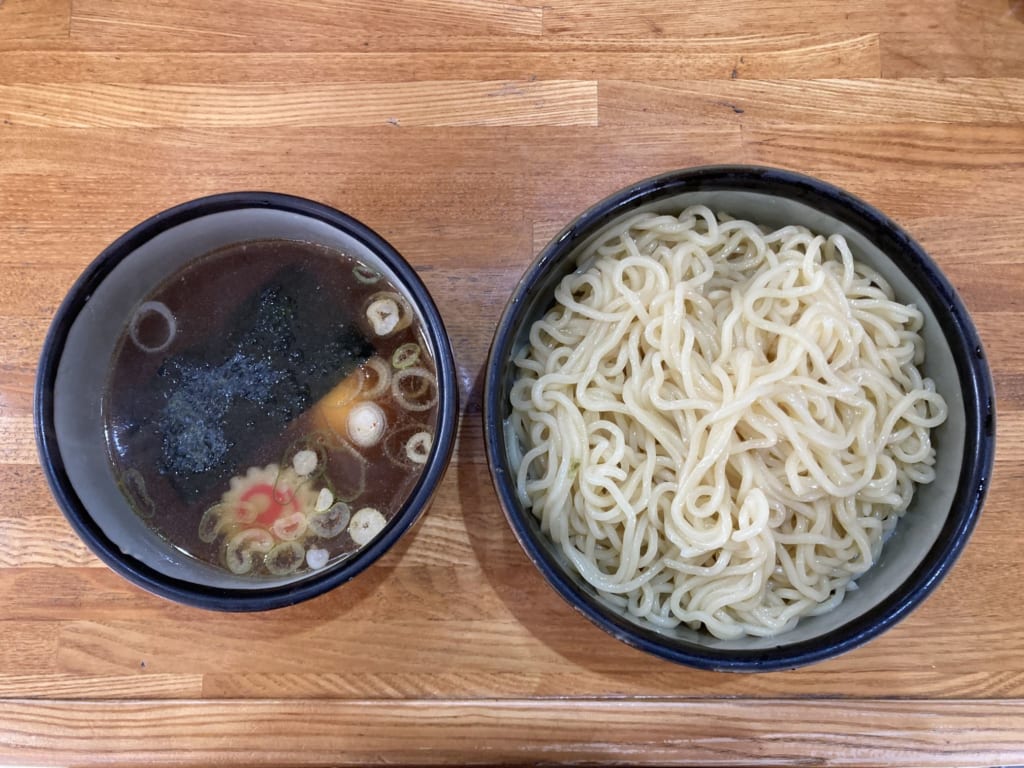

もりそば並(330g)870円)を注文しました。

東池袋大勝軒の麺を少し細くしたようなラーメンでした・・・

それではまた、皆さまよろしくお願い申し上げます。

最終更新日:2023年7月1日

公開日:2023年4月20日

皆様こんにちは、仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの福島直哉です。

新築マンションの価格上昇が止まりません。

不動産経済研究所が4月18日に発表した2022年度の平均価格は、東京23区で21年度から17.2%上昇し、9,899万円と、年度として遡れる1990年度以降で過去最高を更新しました。

首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の平均価格は8.6%上昇し、6,907万円でした。

価格が高くなる一方、発売戸数は減少しており、首都圏は前年度比12.9%減の2万8,632戸と、2年ぶりに3万戸を下回りました。

最も発売が多かった2000年度の3分の1程度の水準だそうです。

富裕層の需要は強くても中間層にとっては手が届かなくなっているからです。

新築を買うのを断念した層が中古マンションに流れています。

住宅市場に占める中古住宅の割合は米国は80%、英国は89%ですが、日本は新築住宅の人気が高く、15%にとどまるそうです。

これからは、中古住宅の市場拡大が見込まれそうですが、東日本レインズによると、東京都区部の中古マンションの3月までの成約件数は2ケ月連続前年同月を上回ってはいるものの、価格上昇に伴って在庫も増えているとのことです。

相場より高い価格で中古住宅を販売中の方はそそろそろ価格を見直された方が良いのかもしれません・・・

それではまた、よろしくお願い申し上げます。