不動産市況に関する話題が、昨今では週刊誌などでも取り沙汰されているようです。

これについて筆者は、首都圏の駅近物件やタワーマンションなどの人気エリアにおいては需要堅調、今後しばらくは市況も高値を維持するという見解です。しかし不動産コンサルタントなどの中には、「オリンピック開催後に景気も一段落し、少子化による人口減もあって不動産市況は下落する」という見方も少なくありません。

市況が下落すると聞けば「下がる前に売りたい」と考える売主が多くなるでしょうし、上がると言われれば買主が多くなります。そのいずれにせよ、一般の方がいざ不動産を売買しようとする時には、専門家である不動産会社に依頼することになります。一部の投資家を除いて、ほとんどの方は不動産売買の機会というのは多くなく、いわば不動産売買の素人だからです。

不動産会社に依頼するには、報酬を支払わなければなりません。これを「仲介手数料」と呼びますが、仲介手数料はどのくらいかかるのか、ということさえも一般の方はよく知らないものです。しかも近年は、インターネットの広告で「仲介手数料無料」「仲介手数料がすべて割引」といったキャッチフレーズの不動産会社も数多く見かけます。そんな会社は本当にお得なのか、はたまた、実はうさんくさい会社なのかも判断できませんよね。

そこで今回は、仲介手数料に関する基礎知識や、なぜ無料というサービスが可能なのか、「ただより高い物はない」のか、それとも大丈夫な会社なのか、などなど、仲介手数料に関する様々な疑問に詳しく答えようと思います。

(写真はイメージです)

そもそも仲介手数料とは?

不動産業者(法的には「宅地建物取引業者」という)は、不動産取引に関して「宅地建物取引業法」(以下「宅建業法」という)という法律に則ることを義務付けられています。

もちろん仲介手数料に関しても宅建業法に定められています。なお「仲介手数料」という言葉は一般的に使用されていますが、実は宅建業法では明確な定義をされていません。あくまで俗称です。

宅建業法では「仲介」のことは「媒介」といいます。媒介とは、「不動産業者が宅地・建物の売買・交換・賃借に関して、売主(貸主)と買主(借主)との間に立って、契約の成立に向けて尽力する行為」をいいます。

そして同法第46条では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は「媒介」に関して受けることのできる「報酬」の額は、国土交通大臣の定めるところによる」と定められています。この「宅地建物取引業者が媒介に関して受ける報酬」が、一般的にいわれている「仲介手数料」です。

仲介手数料の仕組み

仲介手数料は、媒介の依頼者から不動産会社に支払われます。不動産会社は媒介契約を締結すると、宅建業法第34条の2に規定の書面を作成し、記名押印をして依頼者に交付しなければなりません。これを「媒介契約書」といい、媒介契約書には報酬に関する事項を明記するよう定められています。

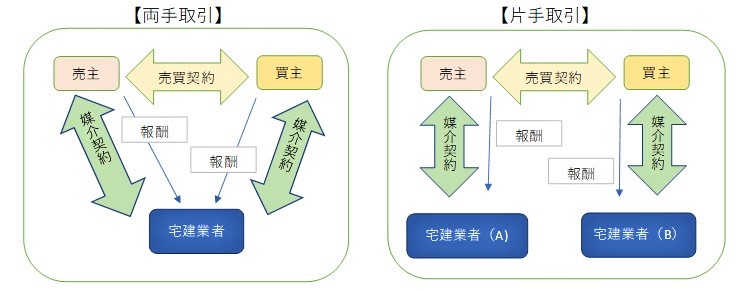

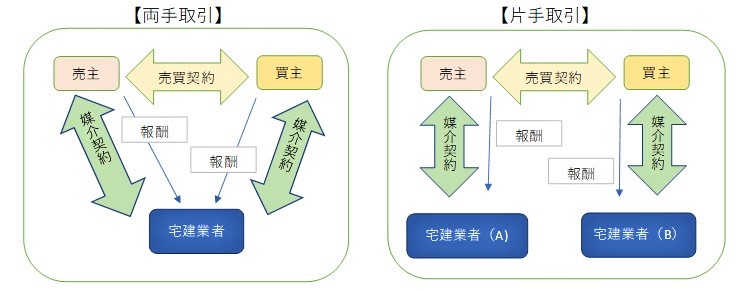

媒介契約は、買主または売主と不動産会社との契約ですが、不動産会社は売主・買主の双方とそれぞれ媒介契約を締結できます。どちらか一方しか契約できないわけではありません。この場合、不動産会社は双方から仲介手数料を受け取ることが可能で、これを業界用語では「両手契約」といいます。これに対して、売主もしくは買主のどちらか一方とだけ媒介契約を締結することを「片手契約」といいます。

仲介手数料の金額の算出方法

宅建業法第46条の2では、不動産会社は、国土交通大臣の定める報酬の額を「こえて報酬をうけてはならない」と定めています。つまり「仲介手数料は、上限額を法律で定められている」ということです。上限額を超えない中で、仲介手数料をいくらにするかは不動産会社の自由となっています。

また同法第46条の3では「国土交通大臣は報酬の額を定めたときはこれを告示しなければならない」とされています。現在の規定は昭和45年の建設省告示以降、消費税率の変更等により改正されながらも、税抜きの報酬額などについては抜本的な変更はないまま現在に至ります。交換や賃貸などの代理や媒介についての報酬額も規定されていますが、ここでは売買の媒介の報酬に焦点を絞ってご説明しましょう。

現在の国土交通省の告示では、不動産会社の売買取引の仲介手数料は、売買価格(消費税除き)に報酬の割合を掛け合わせて算出するように定めています。その割合は以下の表の通りです。

| 不動産売買 仲介手数料の告示内容 |

| 売買価格(消費税抜き) |

報酬上限 |

| |

|

| 400万円を超える金額部分 |

対象金額の3%+消費税 |

| 200万円を超えて400万円以下の金額部分 |

対象金額の4%+消費税 |

| 200万円以下の金額部分 |

対象金額の5%+消費税 |

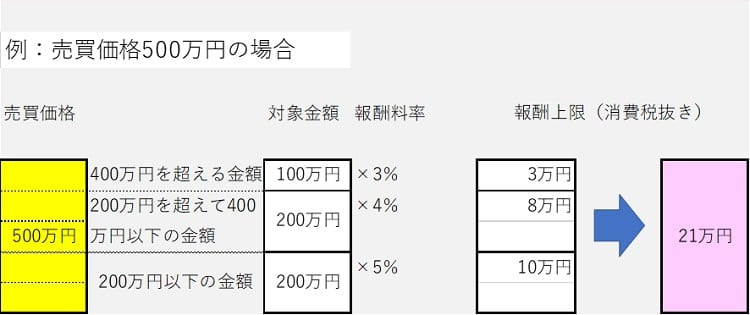

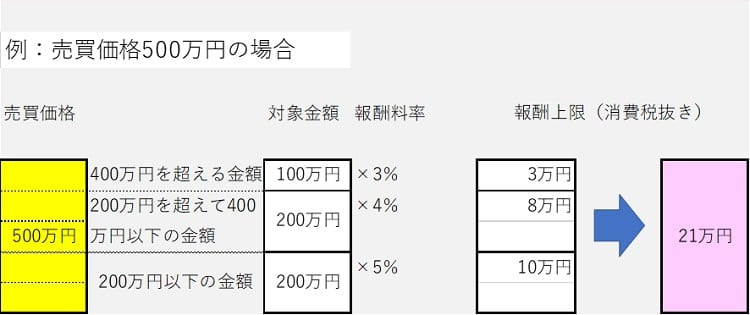

ここで間違いやすい点は、告示の報酬上限の算出方法です。これは単純に売買価格によって料率が変わるのではなく、「合計金額を告示で定められている金額の内訳に分けて、違う料率を掛け合わせて上限額を算出する」と定められています。

具体的な例として、500万円の不動産売買の報酬上限を算出してみましょう。

「売買金額が500万円で400万円を超えているから、料率3%を掛けて、500万円×3%=15万円+消費税が上限だな」と考えそうですが、これは正解ではありません。

正しくは、売買金額500万円を「200万円以下の部分=200万円」「200万円~400万円以下の部分=200万円」「400万円を超える部分=100万円」という内訳に分けて、それぞれ5%、4%、3%の料率を掛け合わせたものが、報酬上限になります。

不動産 仲介手数料の定め

そしてこの計算で、売買価格が400万円以上の場合は、上限額は常に

「(売買価格-400万円)×3%+(200万円×4%)+(200万円×5%)+消費税相当額」

となりますから、これを展開すると

売買価格×3%-400万円×3%+200万円×4%+200万円×5%+消費税相当額

=売買価格×3%-12万円+8万円+10万円+消費税相当額

=売買価格×3%+6万円+消費税相当額

という簡易式で算出できることになります。

売買価格が400万円を超える場合は、報酬上限は、

売買価格×3%+6万円+(消費税額)で簡単に算出出来ます

先ほどの売買価格500万円の場合は、

500万円×3%+6万円+消費税額=21万円+消費税額

となります。

なぜ仲介手数料を割引・無料にできるのか

不動産会社は言うまでもなく営利企業であり、ボランティア団体ではありません。仲介手数料は不動産会社の収益の根源です。しかも上限額を法律で定められており、他の経費(営業活動費や広告費用など)が上昇しても、仲介手数料の値上げによるコスト転嫁はできません。不動産会社にとって、仲介手数料は安易に割引や無料にできるものではないはずです。

また、昔から「ただより高い物はない」ともいいます。依頼者側も、仲介手数料無料をうたう不動産会社に対して「安かろう、悪かろう」の不信の念を抱くのは無理ないと思います。

そこで、なぜ仲介手数料を割引・無料にできるのかをご説明しましょう。

① 効率経営・経費削減による割引原資の確保

従来の大手不動産会社は、全国の駅前など集客しやすい優良な立地に多数出店したり、全国ネットのテレビや新聞で広告したりすることで、知名度を上げ、他社との差別化を図ってきました。また物件情報の収集や検索も独自のシステムを構築しています。そのための人件費や、人事・経理部門など非営業部門の固定費も巨額にならざるを得ませんでした。

そこで、「インターネット上でのみ営業活動を行うことで出店コストを大幅に圧縮する」「従業員をすべて宅地建物取引士として営業マン化することで人件費を削減する」などの企業努力により、仲介手数料の割引原資を捻出しているREDSのような会社があります。

② 割引原資を他の収益に求める

不動産会社の収入は、売買の仲介手数料だけではありません。土地・建物の売却益(売買の差益)や賃貸料収入、賃貸物件を管理することで得られる管理業収入、建築や内装による収入などが考えられます。

こうした諸々の収益を大手会社ではそれぞれの部門が管理していますが、中小の不動産会社ではここから仲介手数料の割引原資を求めることができます。中小ゆえの小回りのきく利点でしょう。

ただし、少々悪質なケースもあります。例えば、本来は無料である「査定」に対して費用を徴収したり、内装業者やプロパンガスなどの業者から別途バックマージンをもらったりして、それを仲介手数料の割引原資にする業者もいるのです。この場合、依頼者は別の名目で不動産会社への費用を負担しているにすぎません。仲介手数料以外の費用が発生する場合は、その根拠をしっかり確認しましょう。

③ 割引・無料になりやすい物件

すでに述べた通り、仲介手数料は売買価格に料率を掛け合わせて上限額が決定します。つまり、売買価格が高ければ高いほど、仲介手数料も高額になります。

例えば1,000万円の中古マンションの仲介手数料の上限額は36万円(税抜)ですが、1億円のマンションの場合は306万円(税抜)です。この両者の、売買にかかる仲介業務の苦労やコストが全く同じだとは言いませんが、10倍も違うかというと、さあどうでしょう? 少なくとも、36万円から18万円を割り引くよりは、306万円から18万円を割り引く方が不動産会社の利益は高いでしょう。

つまり、売買価格が高い物件の方が仲介手数料を割り引きやすいわけです。言い換えると、物件単価が平均して高い都心部の方が、地方の格安な物件よりも、仲介手数料の割引が期待しやすいといえます。

不動産会社としても、REDSのように営業エリアを都心部に絞った場合は、売買価格が比較的高くなることが期待でき、仲介手数料の割引を営業戦略として採用しやすいでしょう。

仲介手数料はいつ支払うの?

仲介手数料とは、「媒介の報酬」であり、「媒介」とは売買のために尽力して「売買契約を成立させること」ですから、売買が成約しなければ報酬が発生しません。いわゆる成功報酬です。

法律的には、仲介手数料を請求するためには以下の3つの要件が必要とされています。

① 不動産会社と依頼者の間で媒介契約が成立していること

② その媒介契約に基づき不動産会社が行う媒介行為が存在すること

③ その媒介行為によって売買契約等が成立すること

したがって売買契約が成立した時点で、不動産会社は依頼者に対して仲介手数料を請求できるとされています。

しかし、実際の不動産売買取引では、契約締結がなされても売買金額の決済・物件の引渡日が後日となる場合が多く、一般的だともいえます。金融機関の融資利用による購入の場合、売買契約書が締結されていても実際に融資されるのは決済・引き渡し日となるため、契約日に仲介手数料を全額支払う場合は全て自己資金で工面しなければいけません。

首都圏不動産流通市場の動向(公益財団法人東日本不動産流通機構)

基本データ①

■中古マンション成約状況

東日本不動産流通機構の発表によると、2019年の中古マンションの平均成約価格は3,442万円ですから、計算上の仲介手数料上限額は約120万円(消費税込み)となります。これだけの金額を、融資がまだ決定していないうちに全額支払うのは、一般の方には少々大きすぎる金額といえます。

こうした、金額の大きさや支払い時期と融資のタイミングのずれからも、仲介手数料の割引、無料などを求める需要が大きくなっているのかもしれません。

国土交通省は、仲介手数料の支払い時期は媒介契約において約定できるが、契約成立時に50%相当額、取引完了時に残りの50%相当額を受領することが望ましい、としています。

仲介手数料が返還される場合

仲介手数料は、契約が成立した場合にのみ支払われますから、逆に契約成立後に、売主・買主の都合や債務不履行により契約が解約されたとしても、基本的に仲介手数料は支払わねばなりませんし、いったん支払われた仲介手数料は返還されません。買主による手付放棄や売主による手付倍返しによる解約の場合も同様です。

一方、こうした売主・買主双方の合意による解約の場合に「契約の目的は達成されていない」として仲介手数料の減額を認めた判例もあります。現在ではこのような判断が主流といえるでしょう。

また次の場合には、契約が最初から成立していなかったとみなされ、不動産会社は仲介手数料を全額返還しなければなりません。

① 仲介した不動産会社の責任によって契約が解除された場合

② 解除条件付き売買契約で、条件が成立した場合

③ 「融資条件付き」売買契約で、融資が不成立となり契約が解除された場合

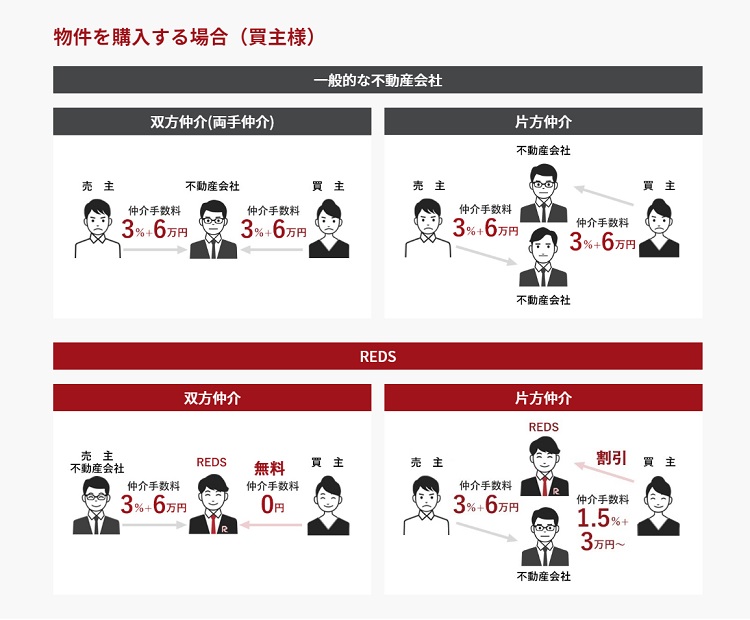

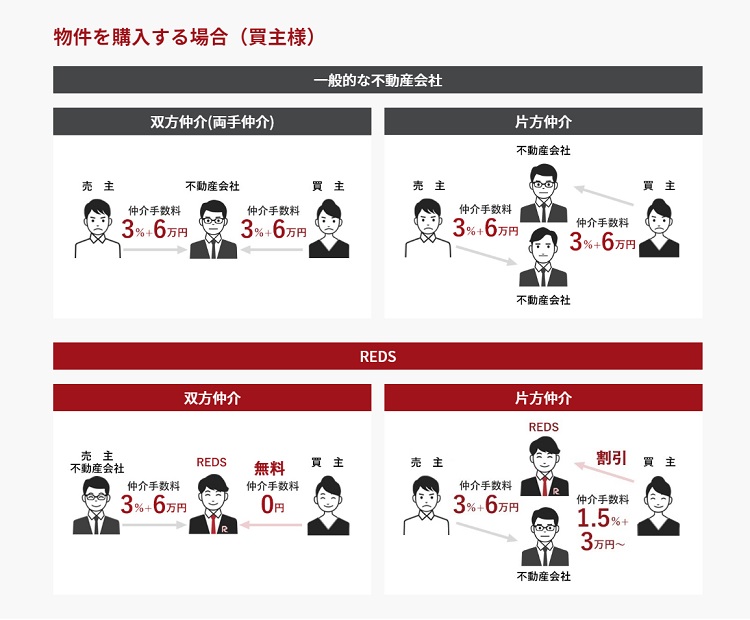

「囲い込み」と仲介手数料割引

売主・買主の双方を一社で仲介する「両手仲介」では、不動産会社は1つの物件に対して売主からも買主からも仲介手数料を得られます。「片手仲介」と比べると2倍の仲介手数料を得ることができるのです。そのため、これまで不動産会社は収益率をできるだけ高めるために「両手仲介」を志向してきました。

そして両手仲介を達成したいがために、「囲い込み」という不当な行為を行う不動産会社が、未だに後を絶ちません。

囲い込みとは、売却を依頼した場合に、不動産会社が売却物件の存在他社に広く告知せず、自社の顧客だけに案内して両手仲介をもくろむ行為です。たとえ広告を出していても、他の不動産会社からの問い合わせには「他社取扱いお断り」「既に申込あり」などと返答して回答しません。物件情報を外に出さずに自社の取り扱いだけに限ってしまうことから「囲い込み」と称されています。

こうした行為は、売主のみならず買主の適正な売買の機会を奪って公正な市場の形成を阻害し、依頼者の機会損失を招くとされています。宅建業法上でも、特に専属専任媒介契約や専任媒介契約といった媒介契約を結ぶ場合には、不動産会社に、レインズ(不動産会社専用の売買物件情報登録・検索システム)に物件情報を公開することを義務付けています。

最近では、自社の収益向上のみを目的に「両手仲介」を目指すばかりでなく、依頼者の利益を重視して、「両手仲介」によって増えるはずの手数料を財源として依頼者の仲介手数料を割引するREDSのような不動産会社も現れています。

REDSでは、基本の仲介手数料の設定について、いわゆる片手取引の場合は上限額の「半額」を最大の割引額として、売買価格によって割引率を設定しています。両手取引の場合は、売主・買主が双方とも一般の方であればそれぞれ上限額の半額が最大の割引率となります。

また依頼主が一般の方で売買の相手方が不動産会社であった場合は、相手方の不動産会社からは上限満額の手数料をもらう代わりに、それを財源に一般の方の手数料は無料としています。そのため「仲介手数料が最大無料」というサービスが可能となっているのです。

【REDSの仲介手数料】

|

物件価格

|

仲介手数料(税別) |

| 5,000万円以上 |

1.500%+30,000円 |

| 4,750万円以上 |

1.575%+30,000円 |

| 4,500万円以上 |

1.650%+30,000円 |

| 4,250万円以上 |

1.725%+30,000円 |

| 4,000万円以上 |

1.800%+30,000円 |

| 3,750万円以上 |

1.875%+30,000円 |

| 3,500万円以上 |

1.950%+30,000円 |

| 3,250万円以上 |

2.025%+30,000円 |

| 3,000万円以上 |

2.100%+30,000円 |

| 2,750万円以上 |

2.175%+30,000円 |

| 2,500万円以上 |

2.250%+30,000円 |

| 2,250万円以上 |

2.325%+30,000円 |

| 2,000万円以上 |

2.400%+30,000円 |

| 1,750万円以上 |

2.475%+30,000円 |

| 1,500万円以上 |

2.550%+30,000円 |

| 1,250万円以上 |

2.625%+30,000円 |

| 1,000万円以上 |

2.700%+30,000円 |

| 1,000万円未満 |

業法上限から▲3万円 |

※仲介手数料の表示は税抜となっています。

仲介会社の信頼度を図るチェックポイント

そもそも不動産会社に対する世間様の印象は、残念ながら、決して良くないのが現状と筆者は考えます。はっきり言うと「不動産屋って、結構うさんくさい」という感じですね、悲しいことに。やはりバブル期の地上げ屋の印象が強いのでしょうか。

最近でも、地面師やら、虚偽申告による融資斡旋(あっせん)やら、投資用アパートの手抜き工事やら、強引なワンルームマンション投資への勧誘やら…。テレビのニュースでも、どうも良いニュアンスで語られることの少ない職業です。「庶民をだまして、あぶく銭で夜の街で豪遊しているツーブロックの色黒スーツ」というイメージが強く浸透しているように思えます。実際に売買に臨む際に不安になるのは道理でしょう。

しかし、業界の信頼度を高めるべく真面目に業務に取り組んでいる不動産会社が数多いのも事実です。不安に惑わされず、信頼できる不動産会社を慎重に見極めてください。

そこで、仲介会社の信頼度を図るチェックポイントを3つ挙げてみましょう。

① 知名度の高い大手不動産会社

筆者は地方の零細自営業の不動産屋です。ひがみ根性もありますし、正直、反感を持つことも多いのですよ、大手業者には。とはいえ、やはり大手の会社は、多くの実績に裏付けられた信頼できる会社といえるでしょう。

全国から優秀な人材を数多く採用し、教育・研修制度も充実しています。入社1~2年目の離職率が50%を超えるといわれる不動産業界では、うらやましい限りの人材と定着率を誇ります。デメリットといえば、大組織であるが故に担当者の「当たり外れ」があること、若い担当者はマニュアル対応になりがちなこと、融通がきかない場合があること、などです。

② 知人・友人が取引したことのある不動産会社

「あの会社、あの担当さんは、とてもよく頑張ってくれた」というような良い評価で紹介された会社です。そうした紹介者がいる場合、会社としては、期待を裏切ることは自分たちだけでなく紹介者の信頼性を損なうことになりますから、おのずと誠実な対応を心がけることになります。また、そういう対応を期待できる会社でなければ他人に紹介なんてしませんよね。

③ 質問にきちんと説明ができる会社

初めに述べた通り、不動産の取引は、一般の方がそう何度も繰り返すことはありません。取引に臨んでも分からないことが多いと思います。そうした中で、物件の売買価格の設定に重要な意味を持つ査定価格や、経費の中で大きな部分を占める仲介手数料などについて満足な説明ができない会社が、誠実な会社と言えるでしょうか?

宅建業法第34条の2第2項では、不動産会社が売買すべき価格または評価額について意見を述べるときには、必ずその根拠を明らかにしなければならない(意見の根拠の明示義務)と定められています。

また国土交通省が発表している宅建業法の「解釈・運用の考え方」においては、仲介手数料について「限度額を当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額については媒介業務の内容等を考慮して、依頼者と協議して決める事項である」としています。

ましてや、仲介手数料の最大無料、すべて割引をうたうREDSのような会社も増えてきています。「どのような場合に、仲介手数料はどうなるのか」といった丁寧な説明をしっかりとできる会社、無料や割引の仕組みをオープンにできる会社が、誠実で信頼できる会社だといえるでしょう。

仲介手数料が無料という会社でも、安全・安心な会社はメリット大

不動産売却の媒介を依頼してから、実際に売買契約を結んで代金の決済引き渡しをするまでの期間は、一般的に3ヵ月間が目安とされています。実際、専任媒介契約や専属専任媒介契約は期間を3ヵ月間と限定されており、その期間内は、依頼主は他の不動産会社に媒介を依頼できません。その代わり不動産会社は、自ら期間の延長を申し出ることができず、依頼主の申し出があった場合にのみ再契約ができると定められています。

言い換えれば、専属専任や専任の媒介契約であっても依頼者は3ヵ月後には不動産会社を変えられるようになります。なお一般媒介の場合は、いつでも不動産会社を変えたり並行して依頼したりすることが可能です。

しかし、3ヵ月も市場にさらされた物件は「何か不都合がある物件」「売れ残り物件」というレッテルを貼られがちで、売却が困難になる可能性が高いのです。そうなってしまうと、値引きによる売却という羽目になりかねません。また、不動産会社の担当も人間ですから、自分を信頼してくれる依頼主には一所懸命応えたいというのが人情です。「不動産会社をすぐ変更する依頼主だ」と思われてしまうのは決して得策ではありません。

したがって、媒介契約を結んで物件を市場に売り出す前に、十分に不動産会社と質疑応答を繰り返して、信頼に足ると思える不動産会社に媒介を依頼するようにしましょう。その際には、仲介手数料が割引や無料になるケースがあるのか、どういった場合に割引は適用されるのか、なぜそうした割引が可能なのか、という点についても納得がいくまで対話をすることをお勧めします。疑問をあいまいにせず、REDSのようにきちんと説明ができる会社であれば、その会社は安心・安全だといえるでしょう。

早坂 龍太(宅地建物取引士)

龍翔プランニング代表取締役。北海道大学法学部卒業。石油元売会社勤務を経て、北海道で不動産の賃貸管理、売買・賃貸仲介、プランニング・コンサルティングを行う。

嬉しい口コミも

40代男性(マンション売却)

40代男性(マンション売却)

50代女性(マンション購入)

50代女性(マンション購入)

40代男性(中古マンション購入)

40代男性(中古マンション購入)

40代女性(住み替え:購入・売却)

40代女性(住み替え:購入・売却)

50代男性(マンション売却)

50代男性(マンション売却)

30代女性(マンション購入)

30代女性(マンション購入)

60代男性(戸建て購入)

60代男性(戸建て購入)