嬉しい口コミも

多数いただいております

-

こちらでマンションの売却をいたしました。

40代男性(マンション売却)

40代男性(マンション売却)

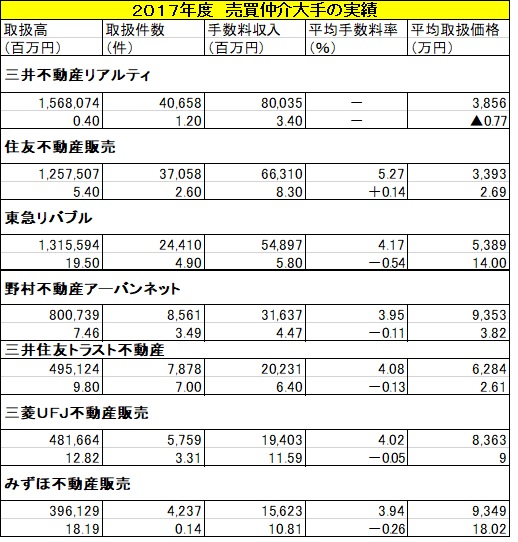

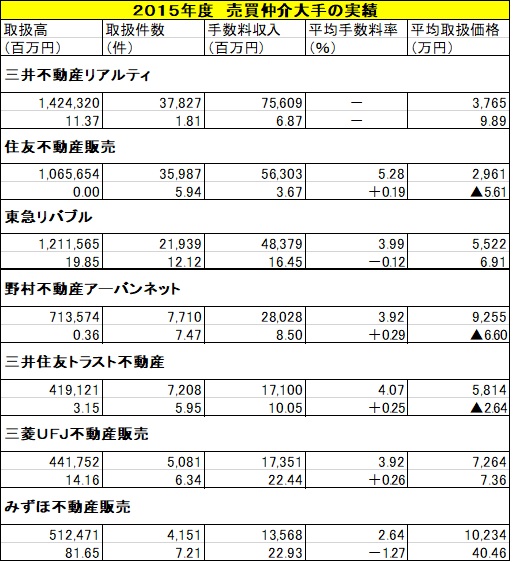

比較した大手の不動産屋よりも専門知識が豊富に感じ、なおかつ仲介手数料も安かったのでこちらにお願いしました。

結果、売り出し価格で1回の内覧で決まり、満足しています。

無駄な勧誘が一切なかったのもおすすめできます。 -

マンション購入にてお世話になりました。

50代女性(マンション購入)

50代女性(マンション購入)

担当の鈴木朋子さんには、本当に親切にしていただき感謝しかないです。 いつも私たちの目線になり、分かりやすいアドバイスをしてくださりました!子供への気遣いも嬉しかったです。 何より、鈴木さんの表裏のない感じが私も夫も大好きです。(笑)

不動産購入で後悔したくない方、安心して物件探しや手続きを進めたい方にはぜひお勧めしたいです! お世話になり、本当にありがとうございました。 -

中古マンション購入にあたり、いくつかの不動産仲介会社にあたってたところ不動産流通システムさんに辿り着きました。他の仲介会社さんは営業の電話が激しく、仕事の障害になる程でうんざりしておりましたが、不動産流通システムにて担当頂いた成田さんは、押し売りする様なことは一切無く安心して物件を探せました。

40代男性(中古マンション購入)

40代男性(中古マンション購入)

女性ならではの細かい気配りと単刀直入に物件の懸念点をプロの目からアドバイス頂き、納得のいく物件選びができました。会社名が大手の不動産仲介会社ほど知れ渡ってはおりませんが、ネットでの口コミで良いサービスが良いものとして伝わり、より多くの消費者が良いサービスが受けれる様になればと思い書き込ませて頂きました。

大手の名前だけに騙されて無駄な手数料払うのは、勿体ないですよ。

不動産流通システムさんで物件を売り買いするのに、大手に引けを取らないサービスをより安価に受けれますので -

不動産の売却・購入の両方お世話になりました。

40代女性(住み替え:購入・売却)

40代女性(住み替え:購入・売却)

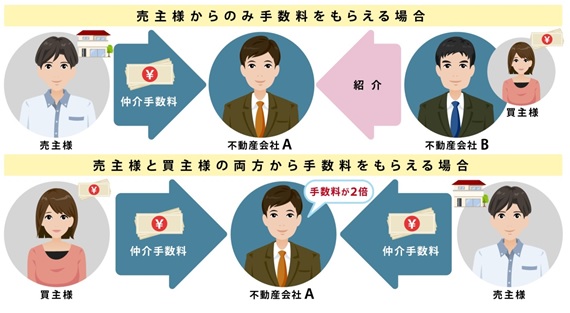

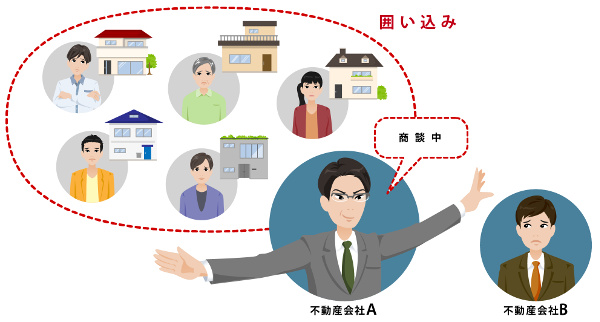

以前中古マンションを購入する際は、不動産ポータルサイトに掲載している不動産会社に問い合わせをしないと内覧ができなかったことが何度かあり、大手不動産会社に任せると、売却の際幅広く宣伝活動がされないのではないかという不安がありました。

そこで、「囲い込みはせず、他社にドンドン広告掲載してもらい幅広い媒体で宣伝してもらう」「LINEからの問い合わせも可能」「仲介手数料が安い」の3点に惹かれ、お任せしました。

担当の鈴木さんの明るく、お茶目な人柄も好きだったので、購入売却にかかる庶務も憂うつにならずに対応できました。 いつも家族のことや、部屋についてもポジティブなことを言ってくれるので安心してお任せしました。

最寄駅にはないので、いつでも会って相談するというのむずかしいかもしれませんが、心配なことはメールや電話ですぐに対応してくれるので、私達には十分満足できました。

結果としては売却も1ヶ月で売出価格で決まり、購入時のローンも紹介していただき、購入・住み替えもスムーズに決まりました。また住み替えの際にはぜひお願いしたいです。 -

マンション売却で、担当していただいた津司さんには本当にお世話になりました。

50代男性(マンション売却)

50代男性(マンション売却)

次に住む所の相談と住んでいるマンションの売却を同時進行で行いましたが、分かりやすい説明と進め方の提示が手際良く、安心してお任せする事が出来ました。

ネットで何でも調べられる時代ですが相手が何を考え、何を優先するかは会話の中でこそ分かると思います。プロフェッショナルを感じました -

とにかくレスが早い。

30代女性(マンション購入)

30代女性(マンション購入)

専門知識も豊富で、説明が分かりやすいです。

担当してくれた方は非常に業界に通じており、ホスピタリティーに溢れていてかなり信用できます。 他社と比べて手数料もとても安いのでオススメの会社です。 -

酒井智様にご担当して頂きました!細かい相談も小さな不安も毎回本当に迅速に対応して頂き、無事マイホームを購入できました!

60代男性(戸建て購入)

60代男性(戸建て購入)

酒井さんは大変親切な方でREDSを選んで本当に良かったです。

仲介手数料も無料で!今物件等お探しで検討してる方は絶対REDの酒井さんに相談してみてください!